MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

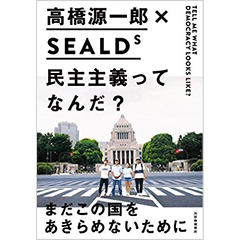

Home > Reviews > Book Reviews > 高橋源一郎×SEALDs- 『民主主義ってなんだ?』

「民主主義ってなんだ?」というコールは天才的だと思った。疑問形のコールは英語ではあったけれど、日本語では難しそうだと思っていた。それどころか、私が2000年くらいに行った古いタイプのデモでは、「勝ち取るぞー」「勝利するぞー」と叫びながら歩いていた。いったい誰が誰になにを訴えたくてそんなことを叫んでいるのか全然わからなくて(すごく自己満足っぽくて)、ついに私はそのコールに声を合わせることが出来なかった。あれから10年以上の間に、街を行くデモの形態は劇的に変わってきた。コールだって「勝利するぞー」なんて聞かなくなった。テンポはロックンロールの歴史のように速くなったり、誰でも(どこから来た人でも)声を合わせやすいものになってきたと思う。

そして「民主主義ってなんだ?」へ。レスポンスは「なんだ!」から次第に「これだ!」になっていく。何度も何度も繰り返し、先週も今週も来週も繰り返す。そのたびに「なんだ?」と考えたり、「これだ!」と確信したり、そしてまた問いに戻る。あの「これだ!」には、そんなふうに粘り強くデモをする人たちの実感がこもっていた。ある意味、「勝利するぞ」と同様にデモの力を誇示しているかのようだけれど、あれがどうも空元気にしか聞こえなかったことを思い出すと、執拗な「なんだ?」という問いかけは、「民主主義ってなんだろう」という自問を瞬時に、その場にいる人たちの脳みそに去来させ、自分たちがやっていることへの自信につながっていたようにも感じたし、疑問はデモが続く限り、いや終わってからも継続して頭に残るんじゃないかと思えたのだった。

そんなコールを発明したSEALDsの最初の単行本だという本書は、最初の3分の2がSEALDsの自己紹介だ。奥田愛基、牛田悦正、芝田万奈の三人の生い立ちからはじまる。まさに世界をまたいだ3人3様のストーリーを持った彼らが偶然出会ってSEALDsが生まれ、それにそれぞれがどう関わってきたかをそれぞれの個人的視点から話している。どうしてそうなったか、どう考えてそうしたか、単なる年表ではなく、個人史でもあり日本社会史でもある、知的であり同時に野性的だったりもする。まるで青春小説のように楽しい“歴史”だ。

そして後半は『ぼくらの民主主義なんだぜ』(朝日新聞出版)がヒット中の高橋源一郎先生を中心にした民主主義ゼミナール。叫び続け、あたため続けた「民主主義ってなんだ?」の問いを、「これ」の中身を、古代ギリシャの直接民主主義、西欧で成長して来た議会制民主主義だけでなく、ネイティブ・アメリカンやアフリカの民主主義や、そもそも人が言葉を得た時に民主主義は生まれたんじゃないかとか、戦後民主主義から「戦後」の取れたいまの「民主主義」まで、話はどんどん広がって深まっていく。民主主義は危険なものだ、立憲主義って人間を縛る、とか、ネガティヴな話もしながら、それでもやっぱり「民主主義」しかない、民主主義ってどう作っていくんだ、などなどなど。

数年前、親の荷物を整理していたら、『あたらしい憲法のはなし』という小冊子が出て来た。これは戦後、まだ自衛隊も安保もない日本でほんの短い間、中学1年生の教材だったものだそうで、新しい日本国憲法をそれはもう誇らしげに楽しげに解説している。戦後の日本社会は、こんな大いなる希望ではじまっていたのだ、少なくともこれを教材にしていた子どもたちは。そしてその子たちはやがて大学生や労働者になり、60年安保闘争で国会前を埋め尽くした。

私は高橋先生とSEALDsの会話を読みながら、この小冊子を思い出した。安保法制が可決されてすぐに刊行された緊急行動の緊急出版は、大急ぎで作ったらしいダイナミックで新鮮な作りのところもそうだが、なにより「はじめの一歩」のような初々しい決意が似てる。

会話の言葉なのでとても読みやすくて、思考のプロセスがよく見えるので中高生にも充分理解できそうだし、友だちと回し読みしてもすぐに順番が回ってきそうだ。そして自分でも考えたくなる。民主主義ってすごく身近なことなんだ。「日本は民主主義の国ですからデモをやっていただいてもかまいませんが……」だの「デモなんてヒマ人のやること」だの「あれっぽっちで民意だなんて笑わせるな」だの「デモは感情だけ」だのだの、インターネット時代のオープンな陰口がいろいろ聞こえてきて、消沈しているひともいるかもしれない。何ヶ月も国会前に通って疲れた人も多いだろう。いつもなら使わないはずの交通費で出費が増えたとか、友だちと遊べなかったとか、本が読めなかったとか、いろいろ少しはいつもの生活を犠牲にしただろう。それならちょっと休んでもいいじゃない。休んで、何度も声にした民主主義って「これだ!」の中身を少し深く考えてみるのも楽しいに違いない。デモは嫌いだけど民主主義は気になるって人にもぜひとも読んでみて欲しいと思う。考えてるうちにまた、デモに出かけて行くときが来るんだな、きっと。

ところで「SEALDsは個人の集まりだ」といろいろな人が言っている。それはいい! でも私がいままで行っていたデモもほとんどは「個人の集まり」だった。2003年、イラク反戦のパレードに「孤立を求めて連帯を恐れず」というプラカードがあった(あのころはプラカードはまだ各自の手製だった)。これは全共闘が好んでいたスローガンのひとつだったという、谷川雁のフレーズ「連帯を求めて孤立を恐れず」のもじりだ。今回と同じように家族連れも多い、集合場所になった新緑の公園でその「孤立」の文字は寂しさではなく、シャイな表情の清々しさを放っていた。70年代以降の、とくに団塊世代より若い日本人は「連帯」が恐かった。連帯していがみ合うくらいなら孤立している方がよほどいいと思っていたのだ。それが、「個人」が独立するということではなく、単に分断されているだけだと気づきもせずに、労働組合も政治運動も衰退して来て、政治参加と言えば「選挙で投票すること」だと割り切り、しかしその投票はあまりにも空しい行為になり続けて来た。だからそのデモにひとりで来ているようだった若者が掲げる「連帯を恐れず」というプラカードが、なにかを吹っ切ったあたらしい時代の到来のように感じられたのだ。

その年からたしかに、反戦や労働運動や脱原発、反ヘイトなど、「個人」の集まりで行われるデモは増えていった。だけど待って。「連帯」ってなんだっけ? それってどうやって作るんだっけ? そういうことをなにも伝承していなかったあたしたちは、それぞれが試行錯誤しながらいろいろやって来たけれど、どこか、「連帯」に対して臆病であり続けていたように思う。

ところがですね、安保法案が強行採決されるとき、SEALDsはなんと「野党はがんばれ!」とコールしていたのだ。「屁理屈いうな!」には笑ったが、この「野党はがんばれ!」にも私は驚いた。市民運動が野党にこんな屈託のない「連帯」の表明をするところも初めて見た。“国会前でやること”の意味が、抗議だけでなく励ましにもあったとは! ディスるだけじゃなく、誰かを応援するデモに、私は初めて立ち会って、事態の深刻さにも関わらず、思わず笑ってしまったのだ。なんか、いままでの市民運動にはなかなか言えないよなあ。過去の失敗から長い分断を経て、“経験のなさ”から発生するこういう屈託のなさが、こんなに多様でたくさんの人びとを惹きつける力になったのではないか。

もちろんSEALDsのやり方が唯一の正解というわけではないし、正解のひとつかどうかさえ、本当はまだ分からない。だけど今のところかなりうまくいっていそうだ。昔の人たちが失敗したから、その内容までもダメだった証拠にはならない。次にはもっといいやり方を考える。人間にはそれが出来ると信じること──それ自体が民主主義でもあって、「戦後」の取れた「(僕らの)民主主義」には必要なんじゃないだろうか。焼け野原になった日本で「あたらしい憲法」を学んだ子どもたちの多くが、おそらくはそうだったように。

文部省 あたらしい憲法のはなし

http://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html

水越真紀

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE