MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

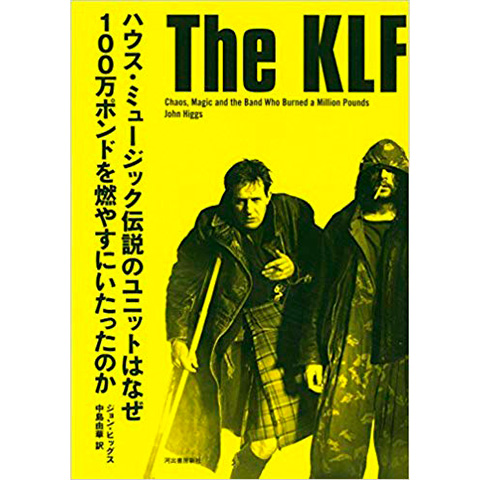

Home > Reviews > Book Reviews > The KLF: ハウス・ミュージック伝説のユニットはなぜ100万ポンドを燃やすにいたったのか- ジョン・ヒッグス 訳:中島由華

結論からいえば面白い本だ。読み応えはあるし、著者の言葉の巧みさとその衒学に引きずり込まれながら、小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』を思い出してしまった。ん? これはザ・KLFの評伝では? いや、というよりもこれはひとつの謎解きである。大・大・大ヒット曲を連発して自分たちが儲けた100万ポンドを燃やしたポップ・ミュージシャンが、では、なぜそんなことをしでかしたのかということへの解読、解釈だ。ロマンティックな展開の。ザ・KLFひいてはビル・ドラモンドという人物、とくに彼のものの考え方に興味のある人にはぜひ読んでもらいたいし、魔法にかかったかのように、新鮮なカタルシスを覚えるだろう。

そう、魔術はこの本におけるキーワードで、ティモシー・リアリーの『神経政治学』の共著者でもあるロバート・アントン・ウィルスンの小説、『イルミナティ』三部作(邦題は『ピラミッドからのぞく目』ほか)がもっとも重要な手がかりとして紹介されている。著者のジョン・ヒッグスによればザ・KLFの物語ではお馴染みの小説ということだが、たんなる勉強不足と言われればそれまでだがぼくはそのことを知らなかったし、もちろん読んでもいないので買って読むことにした(原書は1975年だが、翻訳は2007年)。そしてようやくジャスティファイド・エンシェンツ・オブ・ムー・ムーという言葉やピラミッドのロゴマークの出典元を知り得たし、ディスコルディアなる宗教のパロディのような宗教のことや最終的には経済学の知識も分け与えられたというわけだ。

前言撤回で、本書を評伝としよう。著者は取材はしていないようだが、ネットを介してその歩みを調べ尽くしているし、じっさい時代順に描かれ、評伝的なつくりをしている。ところで通常、音楽の評伝を読めばその音楽がたまらなく聴きたくなるものだが、果たして本書を読んでどれほどの人間が『ホワイト・ルーム』や昔買った12インチをほじくり返したくなるのか怪しいところだ。自分は日本版『45』(※ビル・ドラモンドの主著)の編者だが、彼の素晴らしい文章を何度も読みながら、ぼくがあらためて聴きたくなったのは“ホワット・タイム・イズ・ラヴ?”でも『チル・アウト』でもなく、エコー&ザ・バニーメンの初期の楽曲だった。理由? 『45』に収録された「レイク・プラシッドの岸辺から」というエッセーをもういちど読んで欲しい。そこにはビル・ドラモンドという人物のものの考え方を知りうる手がかりが凝縮されている。

そもそもザ・KLFとは、極論すれば音楽よりもコンセプトが優先したバンドだった。ザ・KLF(ないしザ・JAMs)はヒップホップでもアンビエントでもハウスでもない。コンセプトだった。「レイク・プラシッドの岸辺から」において重要なことのひとつを挙げれば、ビルがザ・レジデンツを特別に敬愛していたという事実だ。ビルにとってザ・レジデンツの音楽性などどうでもよかった。ヴィジュアルから醸し出される人間離れした存在感、そしてあのじつに不遜な態度の『ミート・ザ・レジデンツ』のジャケットだけで充分だった。コンセプトだけで絶賛に値した。

初期のザ・レジデンツがそのヴィジュアルとコンセプトから発していたある種悪魔的で、ある種霊的な存在感は、ビルが抱いているロックンロール観と重なっていたと思う。本書でさんざん言及されている「魔術的思考」とは、ビルにとってのロックンロール的思考と言い換えることができるんじゃないだろうか。バニーメンがバニーガールの男版というぐらいの意味では困るし、エコーがドラムマシンの名前などというちっぽけな理由ではいけない、ロックンロールとはそんなものであってはならない、それは惑星間レイラインによってアイスランドからニューギニアそしてリヴァプールのマシュー通りのマンホールに通じるぐらい宇宙的で、神秘的で、不可解であるが故に強烈に突き破るもの、人生の価値観をたちどころに粉砕し再構成し深い意味を与えるもの、冒険心に充ち満ちたものでなければならない。それは限りなく宗教的かもしれないが、だとしたら冗談でなければいけない。ディスコルディアのように。かつて都内某所のトイレに安倍晋三の本をばらまいた小林さんのように(『文明の恐怖に直面したら読む本』の序文を参照)。

トリックスターとは道化てなんぼ、要はどれだけバカをやれるか、そしてそれは人を勇気づける。1992年のブリッツアワードの授賞式におけるビルの機関銃の空砲が象徴するのは、ジョン・ヒッグスがいうように音楽業界における何かの死ではあるのだろう。が、それは魔術としてのロックンロールの死であり、100万ポンド燃やしたのもそれが究極のロックンロールだからだろうとぼくは解釈している。ジミ・ヘンドリックスは山を動かせると信じていたし、ジミー・ペイジはアレイスター・クロウリーの専門書店を所有していた。ロバート・ジョンソンが悪魔に魂を売ってからある時代までのロックとはそれ自体がペイガニズムだった。1995年、ジュリアン・コープはアモン・デュールを表紙に『クラウトロックサンプラー』を上梓し、裸のラリーズを礼賛したいがために出したと思われる『ジャップロックサンプラー』(それこそある部分は彼の妄想によって描かれている)を発表した。Kファウンデーションが100万ポンド燃やした時代は、まだロックンロールという魔術の残り香があったからだろう、ファンもメディアも驚いたには驚いたけれどいまほど驚かなかったと記憶している。むしろぼくたちはいまあらためて驚いている。

評伝とは可能な限りの客観的事実をならべ揃えるものだが、本書には、エルヴィス・プレスリー(ビルの著書『バッド・ウィズダム』におけるもっとも重要な象徴)が出てこないし、ザ・クラッシュも出てこない。1992年、来日したビルとジミーにぼくは電気グルーヴのメンバーと一緒にインタヴューに臨んだ。ビルは自分が音楽をはじめた動機を、1977年にリヴァープルにやって来たザ・クラッシュのライヴを観たからだと言ったし、このエピソードはファンのあいだではロバート・アントン・ウィルスンの小説より有名だ。ビルとジミーの物語は『イルミナティ』以上にパンク・ロックに端を発しているし、ビルの空砲もじつはロックンロールを甦らせるための手段だったという解釈も可能だ。いや、ぼくはいまでもそうだと思っている。Kファウンデーションはアート界に参入したように見せかけた音楽を発表しないロック・バンドだったとも言える。2年前、The Queitusにていまさら「Punks not dead」を宣言したのはビルだ。その記事で彼は、リヴァプールのパンクは公営団地で暮らす10代のベッドルームにおける空想から生まれたと言っている。そのパンクは決して死なない。ビルはそう言う。彼にとってロックンロールもパンクも、サウンドのスタイルでもファッション・スタイルでもなく、想像力であり、コンセプトであり、価値観だ。

ちなみにグリール・マーカスがダダイズムについて詳しく書いたのは、『リップスティック・トレイシーズ』という、パンクとシチュアシオニストとの共通項を最初に見抜いたことで知られる本である(その影響下にジョン・サヴェージの『イングランズ。ドリーミング』もある)。また、「ザ・KLFは音楽業界から去った」と1992年にたしかにアナウスされたものの、ビルは1997年に7インチのレーベルをフィンランドで設立し、ザ・ファッカーズをはじめいくつかの架空のパンク・バンドの音源を発表している。ぼくは1枚所有しているが、2回以上聴いていない。

ジョン・ヒッグスがこうしたロックとの結びつき、その痕跡、その文脈をなにゆえに(敢えて?)軽んじたのだろう。それではあまりに真っ当すぎて面白味に欠けるということかもしれない。21世紀というあらたな苦難に直面した時代を生きる人たちに、いまさらロックンロールもないだろうと。まあ、たしかに……それよりもザ・KLFが勇気をもってやったことを貨幣制度の破壊という、金融化と資本主義の問題に結びつけたほうが有意義な結論が導き出せるだろうと。古代人、アナキズム、貨幣制度破壊……なんだか栗原康みたいだな。バッキャロー、いくぜアナーキー。

本書はひとつの解釈だ。それも見事な解釈であり、じつに楽しめる推論だ。とはいえ、カート・ヴォネガット・ジュニアが描いたボコノン教のように、すべての真実は嘘かもしれない。が、少なくともビル・ドラモンドとジョン・ヒッグスとのあいだの電流のように交流している同期事項がカウンター・カルチャーということはたしかなようだ。真実であろうと嘘であろうと、ロックが生きていようと死んでいようと、それをぼくたちは忘れることができないでいる。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE