MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Film Reviews > ニック・ケイヴ/20,000デイズ・オン・アース

本作はニック・ケイヴのフィクショナルなドキュメンタリーであると共に、わが街ブライトンのフィクショナルなドキュメンタリーでもある。

わたしは彼のように車を運転しないので、車を運転する人と道端を歩く人間とでは、同じ街に住んでいても見ている風景がこんなに違うのかと驚いた。本作にはブライトンの「ストリート」の部分がまったく出て来ない。舗道に落ちた犬糞やビールの缶や酔っ払いの吐しゃ物が見えない。ドラッグとアナキストの街ブライトンが、緑色の田園風景と静かな海岸の街のように見えるのだ。

が、ひとつだけわたしが見ているブライトンと、本作中でニック・ケイヴが見ているブライトンに共通する点があった。それは雨である。

雨、雨、雨、雨、雨。この街にはいつも冷たい雨が降っている。例え晴れていても雨が降っている。だから道端を歩く人間はエンドレスで濡れぼそっている。車の中にいる人はそれを眺めているだけだとしても。

*****

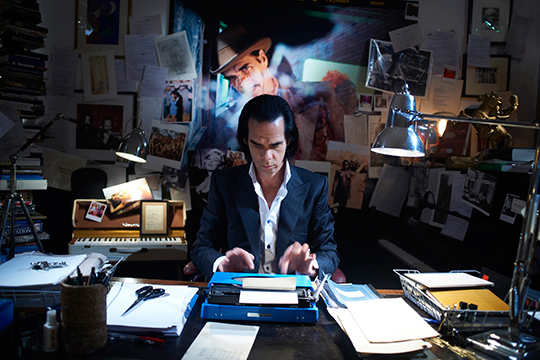

本作は、ニック・ケイヴが、ニック・ケイヴという名の、「いかにもニック・ケイヴらしい人」を演じているフィクションだ。しかし、ドキュメンタリー映像と呼ばれるものだって、作り手が自分でイメージする「いかにもそれらしい」誰かの姿を撮ったものだから、その点では同じだろう。で、面白いと思ったのは、最初から芝居として脚本を演じている同作のほうが、ドキュメンタリーとして取られた作品よりも真実に近づく瞬間があるような気がしたことだ。

例えば、ニック・ケイヴが過去に繋がりのあった人々を自分の車に乗せて1対1で会話するシーンである。

後部座席に座っていたのは、なぜPVハーヴェイではなく、カイリー・ミノーグなのだろう。「僕がバッド・シーズを脱退した理由はね……」と助手席でバンド脱退の内幕について話しているのは、なぜミック・ハーヴェイではなく、ブリクサ・バーゲルトなのだろう。

映画に出演しているメンツより、彼の人生の中でずっと重要な役割を果たしたであろう人々の不在のほうが、よっぽど雄弁に何かを物語っている(ミック・ハーヴェイは大昔の写真の中で登場するのみだ)。

同じことはニックの妻にも言える。彼女と出会った瞬間について、ニックがやたら演劇的に語っている印象的なシーンがあるが、妻は若き日の写真でしか登場しない。生きて動く彼女のほうは、窓ガラスに映った人影として登場するだけだ(これもある意味、写真と言えるだろう)。

かろうじて彼の息子たちは出演しているが、なんかオカルト映画に出て来る子供の幽霊のようで、これまた生きた子供という気がしない。つまり、本作には、現実の彼にとって最も重要だろう人びとが、静物画のような存在でしか登場しないのだ。それは言葉や音楽や映像を通してニック・ケイヴという作品を作ることを職業にしてきた男の手の内を見るようでもある。

現実の自分とフィクショナルなニック・ケイヴを厳格に区別するストイシズムによって、彼は欧州ロック・インディー界の聖域になった。強烈な若き才能が群雄割拠したUKポストパンク時代に、オーストラリアから出て来たセカンド・リーグ・バンド的位置づけだったバースデイ・パーティーのニック・ケイヴが現在の地位を築くなどと誰が想像しただろう。

彼をポストパンクの生き残りレジェンドにしたのは才能でもカリスマでもない。

もはやダンディズムといってもよいほどのストイシズムだ。

「あなたが一番恐れているのは何ですか?」

本作中で心理学者に聞かれたフィクショナルなニック・ケイヴは、こう答える。

「記憶を失うことだ」

ゴダールの「ワン・プラス・ワン」を髣髴とさせる作風の映画の中では、心理学者とニックの会話もいかにも思わせぶりで、「記憶を失うこと」という言葉も詩的に響く。

が、このばばあにはそれがやけにリアルに聴こえた。この台詞を口にした57歳のニックにもその感覚はあったはずだ。

彼は記憶を失うことを恐れる理由についてこう語る。

「これまでやってきたことを続け、自分で納得できるレベルに達せなくなる時が来るのではないか。その思いが僕を不安にさせる。なぜなら、記憶こそが僕自身であり、僕たちの魂や生存の意味は、すべて記憶に結びついているからだ」。

数年前から、このばばあもふとした瞬間に自分がいま何をしていたのか忘れることがある。年を追うごとにそういう瞬間が増えてきた。聞いた話によれば、これは瞬間的に認知症が訪れている状態だそうで、老いるということは、その瞬間が次第に時間になり、期間になり、やがて恒常に近い状態になることだという。

いいことも、悪いことも、美しいことも、醜悪なことも、わたしが生きて見てきたことをすべて覚えているのはわたしだけだ。記憶こそがわたしなのであり、わたしは記憶に基づいて物事を考え、判断し、言葉を使って定義する。生きるということはそのエンドレスな連続作業だ。が、記憶が減少するということは、やがてわたしがその作業をできなくなる日が来ることだ。

あとどのくらい残されているのだろう。

市井の保育士でさえそんなことを考えてしまうのだ。ニック・ケイヴのような人になればこの暗い予感はどれほどのものだろう。

ラストシーンのニックはブライトンの浜辺に立っていた。

そこはわたしの職場の近くで、夏場にはランチ休憩に1人で座ってサンドウィッチを食っている場所なので、こんなに劇的に見えるものなのかと笑った。

その浜辺に仁王立ちしているニック・ケイヴからカメラは徐々に遠ざかり、やがて彼は風景の一部となってだれなのか判然としなくなり、最後には見えなくなる。

記憶とは、自我である。

だが人間は徐々にそれを失い、そこから引き離され、やがて誰だがわからない存在になって消える。

この映画を見てから、『Push The Sky Away』は拍子抜けするほどストレートな老いの音楽ではなかったかと思うようになった。

そして死んだと言われて久しいロックを蘇らせるのは、実はそれを牽引してきた人々でしかないのではないかという気さえしてきた。

自由だの革命だのといった俳句の季語みたいになったロックのテーマではなく、「老い」という誰もに平等に訪れるリアルから目を逸らさない姿勢こそが、現代の真のロックではないかと思えてきたからだ。

最近のニック・ケイヴやデヴィッド・ボウイを見ていると、そんなことを思索してしまう。

ブレディみかこ

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE