MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース

- 『成功したオタク』 -

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙

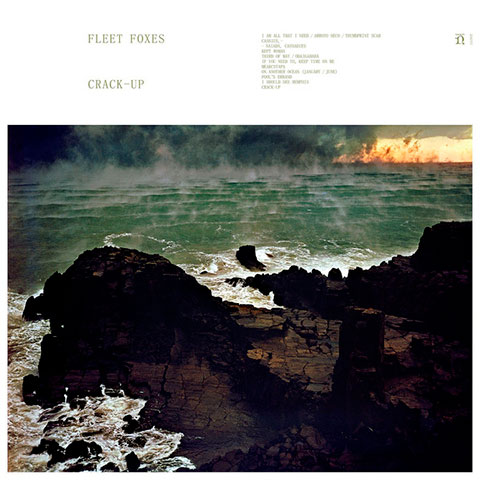

Home > Reviews > Live Reviews > Fleet Foxes- @Osaka BIG CAT

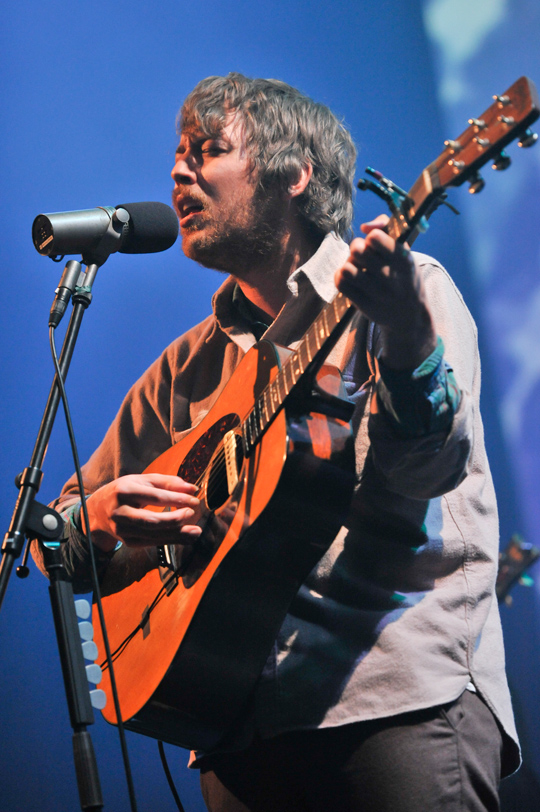

6人のメンバーがステージにぞろぞろと登場するなり、僕は目の前の光景に頭がクラクラしてしまった。そのほとんどが長髪と髭をたくわえ、シャツにジーンズ、高めの位置に抱えられたギター......いまは何年だ? 2012年だ......。まるで、見たことのない60年代のアメリカを幻視するようだ。

フロントのロビン・ペックノールドがやや遠慮がちにギターを弾きはじめると、ゆっくりとコーラスがそこに重なっていく。"ザ・プレインズ/ビター・ダンサー"からはじまったその日のライヴは、ひとつひとつの音が細部まで張り巡らされた精緻なアンサンブルが最後まで貫かれるストイックなものだった。ライヴという言葉から連想されるような開放感よりも、宗教儀式のような厳かさすら感じられる。そして、ああ、これは紛れもなく「人びとの歌」だと僕は思う。

人びとの歌――昔ながらのフォーク・ミュージックのスタイルを借りて匿名的にコーラスを奏でてきたフリート・フォクシーズの歌は、リーマン・ショック以降のアメリカに公共性を思い出させるように響いてきた。彼らのあり方は、特定の顔が存在しないウォール街のデモともどこかで繋がっているはずである。ただ、フリート・フォクシーズが放ったのはシュプレヒコールではなく完璧なコーラス――ハーモニーだった。潔癖なその歌は、コーラスに参加する人間に狂いのない音程を要求する厳格さでもって、理想的なコミュニティを体現したのだ。

そんな彼らがセカンド・アルバムで見せた変化は、音楽的なものよりも歌詞の視点をより個人の内面に掘り下げたことだった。だからそこにはコミュニティに属する個人の内省が「調和」と拮抗する危うさが内包されていたのだが、そのような展開は極めて自然なことだったろうと思う。フリート・フォクシーズは才能あるソングライターのロビン・ペックノールドのバンドとも言えて、彼がエゴを前面に出す欲望を抱えていてもおかしくはない。ライヴという場でも、バランスを崩すことなくその調和を体現することができるのか――が僕のその日の主な関心だったのだが、それは早々に解決することとなった。コミュニティという言葉ですらしっくりこない、それはひとつの「集落」の音楽だった。さまざまな人びとが共に生きていくために、知恵と思いやりを寄せ集めるような。

弦が最大で4本にもなるアンサンブルは厚く、そして何より高い演奏力に支えられている。EPから"ミコノス"、セカンドから"バッテリー・キンジー"と続くが、ギター・ハーモニーとコーラスがどちらも等しく息を呑むような繊細さで奏でられ、ぴんと張り詰めた空気を作り上げる。メロディは牧歌的でも曲の成り立ちとその再現のされ方が非常にコントロールされていて、会場から緊張感が消えることはない。曲間では歓声も上がるが、すぐに固唾を呑むような静けさに支配される。途中でアメリカ人の観客が我慢できずに「何でこんなに静かなんだよ?」と声を上げていたが、この日に限ってはそれも悪くなかった。オーディエンスである僕たちも、神聖な儀式に参加しているような気分になってくる。

とは言え、中盤「I was following/I was following/I was following...」と輪唱される"ホワイト・ウィンター・ヒムナル"から、間髪入れずに"ラギッド・ウッド"でフォーク・ロックが疾走すると、そのダイナミックな転換にようやく会場に温かい熱が広がっていく。同じくデビュー作からの"ヒー・ダズント・ノウ・ホワイ"も素晴らしく息の合った演奏で、「僕にできることは何もない」のリフレインに天から降り注ぐようなコーラスが折り重なる。休符が完璧に守られたブレイクと掛け合うロビンの強い歌声。それは倒錯ではなく、その「何もできない」という地点からこそ何かを始めようとする決意のように響く。ライヴであらためて気づかされたことだが、ロビンの歌唱力も非常に高く、音のアタック部分で完璧な音程を叩き出してみせる。譜面の指示をすべて正確に守るような厳格な演奏だからこそもたらされる音楽的な快感が、次第に身体にまで響くようになってくる。終盤のハイライトは間違いなく"ザ・シュライン/アン・アーギュメント"で、マルチ・プレイヤーのモーガン・ヘンダーソンがカオティックにバス・クラリネットを鳴らし、サイケデリックにアンサンブルを歪ませた。

アンコールでロビンはソロ・ナンバー"アイ・レット・ユー"でごく個人的な傷心を歌いもした。そう、そんな個人の表現も彼には可能なのである。だがバンドでは頑ななまでに個を通さず、自分の内面すらポリフォニックなものにしてしまう。直接は政治的な表現を取らずとも、これほど社会性を感じさせるアメリカのバンドは現在フリート・フォクシーズを置いて他に存在しないのではないか。ピアノとギターが追いかけ合う"ブルー・リッジ・マウンテン"で歌われる「愛」は、最小の社会である家族に捧げられる。「愛してる、ああ、僕の兄さん」

最後のナンバーはこのツアーのテーマ・ソングだと言えるだろう"ヘルプレスネス・ブルーズ"、すなわち"無力なブルーズ"であった。ジャカジャカとアコギが賑やかに演奏される力強いこの曲で、ロビンは――いや、彼らは個人がより大きな何かに自分を捧げることについて歌う。「その後しばし考える時間を持った僕は/いまではむしろ/何らかの精緻な装置を支える丸太の一本でありたいと思っている/自分を超えた存在に仕えたい」。その上で、あらめて自分の無力感を噛み締めるのだ。「でも僕にはわからない/それが何なのか!」――その叫びは、ツアーの最後の地となった日本でこそ説得力を持って響いたことだろう。だから、続けて「いつか近い将来、答えを出すから待っていてくれ」と歌われるアメリカにおける「人びとの歌」は、そのときたしかにそこにいる「我々の歌」として共有されたように感じられた。......錯覚だろうか? いや、少なくとも、厳格なハーモニーがその地点まで辿り着いた道のりを分け合ったその日の夜、そこに集った人間の胸はいくらか熱くなったはずだ。「僕はいつか答を出す、自分の力で」――その想いと響き合ったに違いない。

木津 毅

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE