MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Live Reviews > Björk Digital- 音楽のVR・18日間の実験

会期が残り一週間を切ってしまったのだが、このタイミングで、改めて未見の方は日本科学未来館で開催中のVR展示プロジェクト「Björk Digital―音楽のVR・18日間の実験」に足を運んでみることをお勧めしたい。タイトルに「18日」とある通り、そもそもこの展示は6月29日から7月18日(月・祝)と会期が極めて短い。それだけにこれは貴重な機会である。

6月の頭に日本科学未来館の案内があり、気になっていたものの、なんとなく取材を申し込むのを先送りにしてしまっていた展示だった。私事で恐縮だがフリーランスの身の上なので、媒体が先に決まっているものではない、純粋に自分の興味からの取材はどうしても後回しにしてしまいがちなのである。ようやく時間が取れそうだとなったのが、プレス向け展示体験会の3日ほど前。日本科学未来館に問い合わせると、前日28日には「Making of BjörkDigital-公開収録&トーク-」というBjörkが出演するイベントもあるとのこと。Björk本人の質疑に参加できる機会があるなら是非と思ったが、そもそもその時まで、その情報を知らなかったわけで、現実はそんなに甘くない。こちらは担当がDentsu Lab Tokyoだったのだが、丁寧に対応してくれたのものの、キャパシティの限界で取材は叶わなかった。取材が殺到していたようだ。Björkだから仕方ない。

そういった事情もあり、なんとなく残念な気持ちがあったものの、今回の展示の目玉であるBjörk Digitalの『Vulnicura VR』をいざ体験してみると、力強い感動でそんな残念な気持ちはまったく消え失せてしまった。『Vulnicura(ヴァルニキュラ)』 はBjörkのアルバムで、「VR」はヴァーチャル・リアリティのことだ。

「もしかしたら人類の一つの感覚を変えるかもしれないVRという技術を、非常にエモーショナルな体験をもたらす音楽に取り入れる実験。(VRは)日本ではほとんどゲームコンテンツが中心ですが、音楽にどれだけ可能性があるのか体験して頂くとわかると思います」

日本科学未来館・展示企画開発課長の中野まほろさんは、今回の展示のVR作品についてそう説明した上で、また今回の展示のVR作品のコンセプトを伝えるBjörkの言葉を混じえて紹介してくれた。

「プロモーションビデオなら四角い画面で1対1、ライヴは同時環境を共有できるが、例えば武道館ではアーティストが小さく豆みたいになって、繋がるという感覚はなかなか得られない。VRはどんな仮想現実環境も作ることができて、インターナルな思いや、あるいは表現したいもの、リスナーと繋がりたいという気持ちを実現できるメディアであるという可能性を(Björkは)感じている。もうひとつ、技術的な話ですが、365度の空間を再現するという意味では、VRは昔のコロッセウムみたいなシアター空間を再現できるメディアだと考えている。そういった新しい表現空間を、現在の世界に新しく創り出すことができる」

筆者はゲームについてはまったく疎く、いざ展示に触れるまで、前の中野さんの説明であり、ここでのBjörkの言葉にも、その時点で正直まだピンときていなかった。ヴァーチャルリアリティという、いつの間にか聞き覚えのある言葉の語感と、「リスナーと繋がりたい」というBjörkの思いの部分を、頭の中で上手くリンクさせることができずにいたのである。

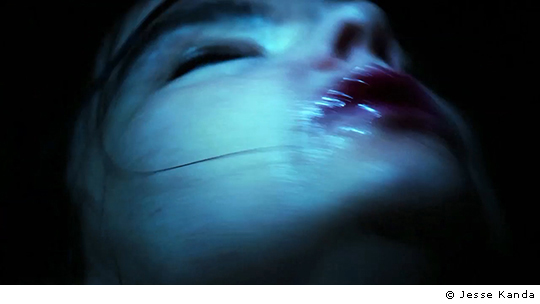

いざヘッドセットとヘッドフォンを着用し、『Vulnicura VR』の世界に入り込んだ1曲目、アルバムの1曲目でもある「Stonemilker」(Andrew Thomas Huang監督)。この一瞬で、ぶっ飛んだ。そしてBjörkの言葉や意図を十全に理解することができた。ああ、こういうことだったんだ! という感じである。VRとは「どんな仮想現実環境も作ることができる」というBjörkの言葉通り、視界(というか我が身?)はいきなり360度荒涼としたアイスランドに移される。

端的に言えば、いわゆるミュージック・ビデオの世界の中に自分が入り込み、視界はすべて仮想現実のその世界になる。唯一目に入る人間は、目の前で、時にこちらを向いて歌いかけてくるBjörkだけである。

『Vulnicura』は長年の連れ合いとの別れを歌ったアルバムで、内容は非常にパーソナルなものだ。その象徴なのか、荒涼としたアイスランドの風景、足元にはタイガとかツンドラとか、そんな単語を連想させる(本当は何なのかわからない)ひび割れた大地が広がり、Björkが怖いぐらいの美しさで、すぐそこで歌っている。つながりという意味では、本当にBjörkと手を取り合えそうである。

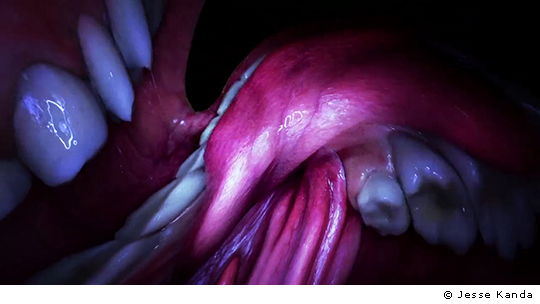

2曲目「Mouthmantrar」を手掛けた監督はJesse Kanda。Jesse Kandaがベネズエラ出身のアレシャンドロ・ゲルシことArcaのハウスメイカーで、長年のコラボレーターだというのは、他ならぬele-kingで知ったことだった。そう言った詳細はここでは触れない。

『Vulnicura』というアルバムの世界観を作っているのが、このArcaだ。Arcaと云えば筆者にはKanye Westの『Yeezus』というイメージが強く、やはりKanye Westの目の付け所に今更ながら感服してしまうのだが、それはさておき、「Mouthmantrar」の世界はBjörkの口の中である。私たちはBjörkの口の中にいる。

そして、ラストの「Not Get」。これは日本初公開で、ざっと上のように説明したところで返って、興ざめだろうから、世界観の心もとない描写は割愛する。

****

VRの展示に入る前に、CINEMA(VR以外の展示のひとつ。本展のためにキュレーションされたBjörkのミュージックビデオのセレクション。映像音響は本展のためにリマスターされている)を見て、改めてBjörkが提示してきた世界の新しさに目を見開かれた矢先だった。リリースされて何年も経つミュージックビデオを四角いフレームで見てさえ目新しさを感じる、そのBjörkの世界観を描きだした仮想現実世界である。そこに入り込む意味を具体的に想像してみれば、ある程度とんでもないものが出てくるだろうことは予想できるだろう。だが、どんなに予測を立てても、Björkの世界観には追いつかない。

最後の「Not Get」は2人づつに区切られ、そこで並んでヘッドセットとヘッドフォンを装着する。みんな同時に曲は始まる。つまり、着脱のタイミングがほぼみんな一緒になるわけだが、「Not Get」が終わって装備を外すと、隣の女性記者と目が合い、お互い呆然と「なんか、すごいものを見てしまいましたね」と言い合うほどだった。

Björkは、今後も『Vulnicura』の他の曲についても、VRの制作をしていくということで、まずはそれらの楽曲の到来が楽しみで仕方がない。

手塚治虫やブラッドベリが描いた世界が今こうして現実に到来し、VRについて検索していると、すぐ目についたのがプレイステーションVRが今年の10月に日本で発売するというニュースだった(蛇足だが、筆者はこの手のニュースを知るのは超遅い)。これから仮想現実空間は恐らく驚くべき速さで一般的なものになり、やがてそう遠くはない未来に映画館で楽しめるようになるだろう。「Björk Digital―音楽のVR・18日間の実験」で展示しているのは、来るべき世界そのものだ。

http://www.miraikan.jst.go.jp/exhibition/bjorkdigital.html

文:山田文大

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE