MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース

- 『成功したオタク』 -

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙

Home > Regulars > Random Access N.Y. > vol.34:不況時代のDIY映画のいくつか

6月に入り、ニューヨークはイヴェントで目白押し。

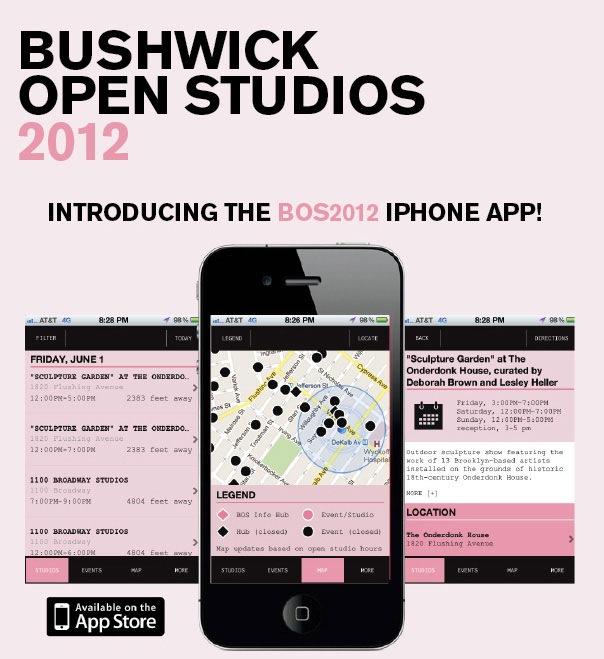

まずはいま、ブルックリンでいちばん面白いアート・エリア、ブシュウィックで、「ブシュウィック・オープン・スタジオ」が、6月第一週末に開催された。

アーティストのスタジオを、その週末だけ一般開放して、スタジオを見学をするイヴェントである。ブシュウィックには数えきれないほどのアーティストがスタジオを構えているので、場所によってはミュージック・ショーがあったり、ヴィデオ上映会があったり、ライヴ・ペインティングがあったり、盛りだくさんなのである。

たくさんあるので、案内所として、いくつかのハブ・スタジオがあり、そこで地図やインフォをもらい、オススメを教えてもらえる。駅でいうと、3、4離れて固まっているので、プランをたてて行動するのが良い。デタラメに行っても、そこそこ面白いものが見れる。みんなフレンドリーで、アーティストと触れ合えるし、フリードリンク、フード、見る物満載、楽しい週末イヴェントである。

私がチェックしたのは、デカルブ・アベニューとブロードウェイの角にある「ロード・サインズ」。道の角に、大きなサインが作られていて、サインの先には、このサインを作ったアーティスト(スコット・グッドマン、サキ・サトウ)も含む10人ぐらいのアーティストのスタジオ「1100broadway」があり、その近所の「ブルックリン・ウェイ・フェアーズ」にもお邪魔した。友だちの家に来たかのようで、スナックなどが持ち寄り。アーティストの作品は、ドローイング、ペインティング、彫刻、クリスタル、ボトル、ヴィデオ......などなど。作者は、気軽に作品について説明してくれる。

同じ週末には、「ブルックリン・フィルム・フェスティヴァル」のキックオフ。ニューヨークでは、次々とフィルムフェスティヴァルが開催されるが、有名所では「トライベッカ・フィルム・フェスティヴァル」がある。私が個人的に好きなのは、監督の顔が見える、インディ感漂うフェスティヴァルで、「Res fest」(レス・フェスト)、「ニューヨークUFF」(ニューヨーク・アンダーグラウンド・フィルム・フェスティヴァル)、「BFF」(バイスクル・フィルム・フェスティヴァル)などが印象に残っている。

今回のブルックリン・フィルム・フェスティヴァルも、私の心を動かすインディ・フェスティヴァルである。アメリカ、ロシア、イタリア、トルコ、スペイン、ドイツなどの映画が集まっているのだが、監督やロケ地、ストーリーなどが、ブルックリンに関連していて、ブルックリンが映画の中心であることをアピールし、インディの映画制作、アーティストの素晴らしさ、アーティストの創造の自由を促進している、ブルックリンから世界に発信するフェスティヴァルだ。

このなかからひとつ、「lefty loosey righty tighty (レフティ・ルージー・ライティ・タイティ)」をピックアップする。

私が昔働いていた音楽オンラインショップで、現在働いていて、私のレーベルの物もいつも扱ってくれるパトリックが脚本を書いたというので、個人的にも親近感をもっていた。

ストーリーは彼と同世代の典型的なアメリカ人30代男の生活、その恋愛模様が描かれている。3人の友だちが、これまでのバブルの崩壊を悟り、歳を取るごとに直面する自分自身や生活の変化のなかでドラマは繰り広げられる。

撮影場所はブルックリンのパークスロープ。ここは、ブシュウィックとは対象的な、家族が住む地域で、ストローラーを押したお母さんを良く見かける。エッジさはないが、別面のブルックリンという感じが伝わる。

ブルックリンと言っても、とても広く、インディ・ロック界でいうブルックリンはウィリアムスバーグ、ブシュウィック、グリーンポイント辺りなので、機会があれば、他の地域も紹介していきたい。例えば、どこに住んでいるの? と聞いてブシュウィックというと、「ああ、ミュージシャンかアーティストなのね」と、パークスロープと言うと、「ああ、落ち着いてるのね。子供がいるの?」などと、会話がはじまる。地域ごとに「顔」がある。

さて、席は100席もなかったが、ほとんど埋まっていた。監督が言うには、DIYでどこまでできるかがテーマで、脚本家、俳優、映画音楽(ミュージシャン)、いやいや、お客さんもほとんどが彼の友だちだったかもしれない。見に来ている人は登場人物が経験していることを自分と照らし合わせ「ああ、わかるわー」という、共感を楽しんでいるように思えた。

日本人の私から見ると、30代の微妙なお歳頃のアメリカ人が作った、ローカル感満載の映画で、「まったくアメリカ人はルーズでイージー(良い意味で)」と、表面的に思えるのだが、そのなかに見える登場人物の、微妙な心の動きや葛藤には、共感できるものがある。

結局この映画で伝えたかったメッセージは、特異性を越え、生活を混乱させ、壮大で恐ろしい現実に自分の心を開いていくことだろう。ちなみに映画の最初に出てくる制作者のクレジットが、デリのサインを使って表され(つまり、かなりニューヨーク的)、オーディエンスにもしっかり受けてたが(拍手まで起こった)、ただこれは、アメリカの地方に住んでいる人にも理解し難いかもしれない。日本で言うと、町の商店街のサインを使って、名前を載せるという感覚なのだが、そのユーモアのセンスが、ここにいるからわかるという限定的なもの。笑いは、世界共通で有りながらツボは違う。上映後の監督への質問には、これでもか、というぐらい質問する(的外れな質問でもお構いなし)。

もうひとつ見た映画は、「Cat Scratch Fever(キャット・スクラッチ・フィヴァー)」。こちらはルームメイトで親友のふたりの女の子が主人公、彼女たちは自分たちの生活を別次元の世界で見れることを発見する。そう、現在の生活とテクノロジーの数えきれない可能性の暗喩でもある。 こちらも、ストーリーからロケーションからとてもDIYで親近感を感じた。いずれせによ、これもまた、今日的なテーマである。

話しは飛ぶが、たまたま見つけたこのプロモ・ヴィデオ(http://news.aol.jp/2012/06/04/italian-supermarket-lip-dub_n_1537380/)、イタリアの生協のスタッフが、オープン記念で作っているのだが、素人でここまでできるのは、イタリア人の血筋(ジェスチャーに長けている国民)なのか!

Profile

沢井陽子/Yoko Sawai

沢井陽子/Yoko Sawaiニューヨーク在住20年の音楽ライター/ コーディネーター。レコード・レーベル〈Contact Records〉経営他、音楽イヴェント等を企画。ブルックリン・ベースのロック・バンド、Hard Nips (hardnipsbrooklyn.com) でも活躍。

COLUMNS

- Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー - Columns

♯1:レイヴ・カルチャーの思い出 - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2023 - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2023 - 音楽学のホットな異論

第1回目:#Metoo以後のUSポップ・ミュージック - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2023 - Columns

ゲーム音楽研究の第一人者が語る〈Warp〉とワンオートリックス・ポイント・ネヴァー - Columns

〈AMBIENT KYOTO 2023〉現地レポート

DOMMUNE

DOMMUNE