MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Boris Gardiner- Every Nigger Is a Star

ボリス・ガーディナーといえば......、かの『スーパー・エイプ』でぶっといベースを鳴らしている男で、要するにあの時代(70年代後半)のジ・アップセッターズのベーシストである。コンゴスの歴史的な『ハート・オブ・コンゴス』もそうだし、ブラック・アーク時代の最後の傑作『ロースト・フィッシュ、コリー・ウィード&コーン・ブレッド』もそう。それ以前は、ジャッキー・ミットゥー率いるソウル・ディメンジョンにも参加しているし、ジ・アグロヴェイターズにも参加したこともあった......という話だ。ベーシストとしてのそうした勇ましい経歴とともに、ガーディナーにはラウンジ・ミュージッシャンのとしての側面がある。ジュニア・マーヴィンの"ポリスとこそ泥"であれほど攻撃的なベースを弾いたかと思えば、腰をくねらせながら甘ったるいソウルを演奏するのだ。

初期の代表曲の"ハピネス・イズ・ア・ウォーム・プシン"を収録した1970年の『ア・ソウル・イクスペリエンス・イズ・ハプニング』、ガーディナーのエレピが冴えるグルーヴィーな1973年の『イズ・ホワッツ・ハプニング』、ハンマーを打ち砕くジャケットの写真とは裏腹にメロウなレゲエが展開される1975年の『スレッジハンマー』......90年代以降に再発されたこれらのアルバムはDJやレアグルーヴのファンのあいだで好評となったおかげで、いまではボリス・ガーディナーといえば、ヴィンテージなメロウ・グルーヴを代表するひとりとして知られている。もちろん僕もヴィンテージなメロウ・グルーヴの流れでそれらのアルバムを聴いたひとりである。なにせここに挙げた3枚すべてが何度も繰り返し聴いてしまうほどに温かく、そして上機嫌なのだ。

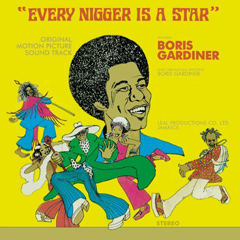

この度〈ジャズマン〉から再発されるのは、1973年に映画のサウンドトラックとして制作された『エヴリ・ニガ・イズ・ア・スター』で、中古でも滅多に見かけない幻の代物である。ジャケットのイラストは同時代のアメリカの黒人文化からの影響で、ブラックスプロイテーションそのものとなっている。映画自体はジャマイカの自主制作映画として企画され、ビッグ・ユースが主演したラスタファリズムのドキュメンタリー調の映画だったというが、そうしたジャマイカ人による自主制作という画期的な試みにも関わらず、興行的にはまったくの失敗作となった。ジャマイカの映画史上もっとも短い上映期間を記録したばかりか、返金を要求する客によって暴動まで起きたという。いずれにしても、それだけ映画が悪評を高めれば、人びとが好んで音楽にアプローチするはずがない。『エヴリ・ニガ・イズ・ア・スター』は映画とともに葬り去られ、のちのクラブ・カルチャーにおけるガーディナーの再発見がなければ、この素晴らしい音楽は歴史の闇のなかに佇んでいたままだったのかもしれない。

アルバム・タイトルをはじめ"ラフ&タフ・イン・ザ・ゲットー"や"ファンキー・ニガー"、"ゲットー・ファンク"といったシリアスで挑発的な曲名からは、音楽の主題が同時代の『ハーダー・ゼイ・カム』(1971年)と同じようにゲットー・リアリズムを背景にしていることがわかる。が、『ハーダー・ゼイ・カム』と違ってガーディナーの音楽にはマーヴィン・ゲイや『スーパー・フライ』からの影響が滲み出ている。欧米諸国でレゲエが注目を集めはじめた当時のジャマイカ音楽シーンにおいては、ソウル/ファンク色があまりにも目立つ。アルバムがリアルタイムで埋もれてしまったもうひとつの理由はそれだろう。いま聴くとUSソウル/ファンクとの混合具合が面白いというのに、つくづく音楽の価値とは時代によって相対的である。

ほとんどの曲をガーディナー自身が歌っている。彼の魅力たっぷりのソウル・ヴォーカルが聴ける"エヴリ・ニガ・イズ・ア・スター"や"ホーム・アゲイン"は言うまでもなく、ジャッキー・バーナードが歌う甘いバラード"ユー・ジャスト・ガット・トゥー・ビー・イン・ラヴ"も胸がいっぱいになる。グルーヴィーな"ゲットー・ファンク"、緊張感みなぎる"ファンキー・ニガー"、そしてアーリー・レゲエ・スタイルの"デッドリー・シティング"の格好良さと来たら......。

ボリス・ガーディナーは、1980年代以降は、シングル「アイ・ウォント・トゥ・ウェイク・アップ・ウィズ・ユー」でUKのナショナル・チャートの1位になり、ポップのメジャー・フィールドでの成功も収めている。

野田 努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE