MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

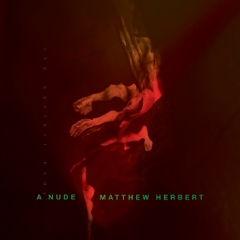

Home > Reviews > Album Reviews > Matthew Herbert- One Club

マシュー・ハーバートの作品は、リスナーが何も考えずに催眠状態になることを許さない。彼はあの手この手を使って頭を使わせようとする。「one」3部作の2作目として『ワン・ワン』に続いて去る9月にリリースされたのが『ワン・クラブ』で、前作がエレクトロニックなポップ・アルバムだったのに対して、こちらはおおよそテクノ・アルバムであると言える。フランクフルトのクラブ〈ロバート・ジョンソン〉のひと晩のパーティのあらゆる音(歓声からトイレの水、クロークルームからクラブの壁などなど)のフィールド・レコーディングを素材としたもので、ハーバートにとっての久しぶりのトラック集とも言えるし、そうじゃないとも言える。クラブを素材にしているとはいえ、ドクター・ロキットや『アラウンド・ザ・ハウス』のようなダンス・ミュージックではないし、主題に沿ったサンプリングで曲を作るという方法論の観点から見れば『ボディリー・ファンクション』(身体)や『プラ・デュ・ジュール』(食事)と同じ系列だが、そのどれとも違っているのは、今回のコンセプトがクラブ・カルチャーに定められているからだ。

2010年のUKは20年振りにクラブ・ミュージックの年だった。ふだんクラブ・カルチャーに属していないアーティスト、フォー・テットやカリブーのようなIDMスタイルの連中がロンドンの〈プラスティック・ピープル〉に影響されてクラブ・サウンドを作っているし、またアントールドやサブトラクト、ラマダンマンはテクノの要素を大胆に導入してダブステップをより親しみやすいダンスにしている。ローンのようなボーズ・オブ・カナダのフォロワーまで4つ打ちのダンス・アルバムを発表している。"クラップトラップ"や"CMYK"といった思い切りの良い野心作がアンセムとなって、他方ではスクリームやマグネティック・マンがメインストリームのポップに侵入すれば、そしてその対極では踊れないマウント・キンビーやアクトレスがいる。ハーバートが今回のアルバムでクラブ・カルチャーをコンセプトにしたのも、間違いなくこうした背景があるはずだ。

とはいえ、ひとりレディオヘッドなる異名を持つ、反骨精神を持ったこのアーティストによる『ワン・クラブ』は、それをクラブ系と呼ぶには複雑な、とてもユニークな内容となっている。曲名はすべて人物名となっていて、それはこの文化が人の集まりで成立していることを暗に示しているようだ......が、アルバムの前半はクラブの快楽主義とは相反するような無機質で激しいトラックが続いている。音のペイントで描かれたレイヴの抽象画は、冷たいコンクリート、インダストリアルなヴィジョンを想起させる。オーディエンスの歓声からはじまる"Jenny Neuroth"にしても、前作のように親しみやすいサウンドだとは思えない。

反グローバリゼーションで知られるこの音楽家は、政治性をはらんでいた初期のレイヴ・カルチャーが現在では企業に支配されたクラブ・カルチャーになっていると指摘する。「それでもオーディエンスにマイクを向けることで、その小さなコミュニティから何かを発見できないものかとこのアイデアに挑戦した」と話している。アルバムは中盤ぐらいから人の声の割合が増えていく。アルバムが終りに近づくにつれて音が丸みを帯びてくる。

クライマックスは9曲目の"Marlies Hoeniges"で、この曲において人びとの合唱がエレクトロニック・グルーヴと結びくと、アルバムは眩しいほどの民衆的なパワーを見せつける。ファンキーなリズムのなか、拍手が鳴って、声が響く、クラブ・カルチャーの最良の瞬間をハーバートはこうやって音で表現する。最後の曲"Kerstin Basler"は、レイヴにおける民衆蜂起のようだ。

冷たくはじまったこのアルバムは、実に美しい終わり方をする。そして、もういちどアルバムを最初から聴けば、前半の無機質なトラックもどこかユーモラスに思えるようになる。するとこの想像上のクラブは、より親しみをもって展開することになる。マシュー・ハーバートらしい、しっかりとしたアイデアを持ったアルバムだ。

3部作の最後となる「豚の一生」が楽しみでならない。

野田 努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE