MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

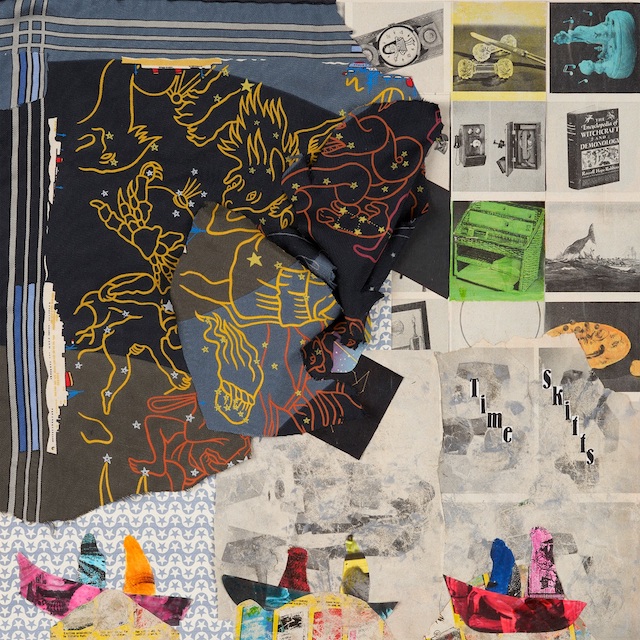

Home > Reviews > Album Reviews > Animal Collective- Centipede Hz

『センティピード・ヘルツ』をはじめて聴いたときに戸惑ったのは、いったいどんな精神状態で聴けばいいのかわからなかったからだ。慌ててバンドの過去のカタログを聴き直してみたが、これまでアニマル・コレクティヴを聴くときに無意識に入っていたスイッチがこの新作には通用しない。『メリウェザー・ポスト・パヴィリオン』のコマーシャルなフォルムをいま一度初期のジャンク感で潰したようでもあるが、音の情報量がこれまでより遥かに多い。ノイジーにやかましく、躁的で、けれどもメロディックで、カオティックなエネルギーに満ち満ちている。むろんサイケデリックだが、白昼夢ではない。なにしろリヴァーブがほとんど聞こえないのだ。心地よくまどろむ......アルバムではない。

いま思えば、本作より先に発表されたシングル"ハニカム"(国内盤のボーナス・トラックに収録)にその兆しはたしかにあった。ただ、「ハチの巣」なんていういかにもアニコレらしいモチーフと、多重コーラスで展開されるメロディの得意の路線に気を取られて、すっかり『メリウェザー~』の先の地平を見たつもりになっていたが、それらよりもプニプニ、ポヨンと弾むファニーな音こそがバンドの新しいモードを予告していた。"ファイアワークス"、"ウォーター・カーセズ"、"マイ・ガールズ"と近年のアニコレは実はシングル曲でキャリアの節目を印象づけてきたと僕は思っているが、『フォール・ビー・カインドEP』随一の佳曲"ホヮット・ウッド・アイ・ウォント? スカイ"から"ハニカム"まで至る飛距離を見直せば、バンドが脱皮する欲望を募らせていたのだろうと想像できる。

強調されているのはビートと、メタリックあるいはデジタルな質感だ。これまでのように森のなかの陽光を思わせるような柔和さはほとんどなく、生物のモチーフにしても「百本足」というタイトルがついているように、どこかしらグロテスクな異形を感じさせるものだ。とくにオープニングの"ムーンジョック"、シングル"トゥデイズ・スーパーナチュラル"、それに6分以上高音の電子音とピコピコとダンスする"モンキー・リッチズ"などに顕著で、ギラギラした光沢とエイヴィーの無闇にアッパーなヴォーカルが曲のエンジン・メーターを振り切ってしまう。中盤、"ニュー・タウン・バーンアウト"のようにパンダ・ベアの『トムボーイ』とムードを近くする曲もあるし、もちろん6/8拍子や変拍子、メロディの癖などにアニマル・コレクティヴの印は刻まれている。だが、まるでひとつひとつキャラクタライズされたかのように奇妙な音色の応酬や、祭で踊りまくっているうちにネジが吹っ飛んでしまったような弾けぶりが尋常でない。アルバムとしてのまとまりもどこか度外視しているような奔放さもある。

だが、はじめこそこの騒ぎぶりに面食らったのだが、音の種類と量の多さに慣れてしまえば、放たれているフィーリングはあまりにもアニマル・コレクティヴ的だという感慨に至る。というのは、橋元優歩が言うところの「ひとり遊び」的な悪戯っぽさとイノセンス、それで何も問題がないというような開き直った肯定の力......それらはここで、近作よりもいっそう強固なものになっているように思える。久しぶりにディーケンが参加し、バンドのアイデンティティを見直したこともあるのだろう。この10年でアニマル・コレクティヴがアメリカのインディに新たなシーンを切り拓いたのは、紛れもなくその遊びがとても楽しそうだったから、である。それはパンダ・ベア『パーソン・ピッチ』で極みに達しそのアートワークによって可視化され、リヴァーブはその象徴のひとつとして後続の「子どもたち」に繰り返し用いられた。が、次号の紙エレキングにおいても語られているように、バンドは自分たちが発生させた潮流をじゅうぶんに認めた上で、そこからは距離を置いて、シーンという共有される空間ではない「アニマル・コレクティヴ」という領域の純度の高さを追求し守っているように見える。道具と場所を変えて、彼らは彼らたちだけで大いに遊んでいる。それは、とても楽しそうに。

そして何度も『センティピード・ヘルツ』を聴いていて僕が連想したのは、『ドラえもん』......それも、日常のエピソードではなく大長編のほうである。中期の傑作、『日本誕生』『雲の王国』あたりの前半部分、子どもたちが道具を使って自分たちの王国を作るあの高揚感である。そこには空想上の動物もいれば、ロボット(ドラえもんはほぼ「人間」扱いなので違う)たちもいる。そこは外の世界から無邪気に隔絶している。ただし、大長編『ドラえもん』においては、藤子・F・不二雄の物語への欲望によって、子どもたちの王国は外の世界との軋轢や摩擦を生み、少年のび太は困難に満ちた冒険によっていくらか成長するだろう。動物集団の国ではそうはならない。あの前半部分が来る日も来る日も繰り返され、4人はその祭の喜びを手放そうとしない。

見事なまでに子どもの人称で幕を開ける本作にもまた、はたしてこれでいいのだろうか......と首をかしげる大人たちが少なからずいることだろう。だが、クロージングの"アマニタ"の最後2分の反復による祝祭は、永遠に引き伸ばされて続いていくかのようだ。つまり『メリウェザー~』における"ブラザースポート"とまったく同じ役割、その態度を変えることはない。だからきっと、これでいいのだろう......結局のところ、そう納得してしまう自分がいる。この10年において、アニマル・コレクティヴとは何だったのかを鮮やかに差し出してみせる1枚である。

木津 毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE