MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Prince Rama- Top Ten Hits of the End of the W…

ギャング・ギャング・ダンスがよりレフト・フィールドな感性に支えられ、また受け入れられていたのに対し、プリンス・ラマは、もっとずっと素朴な動機からトライバリズムへと向かったデュオではないかと思う。彼らのサイケデリアにおけるヒンドゥーなりアフリカなりチベットなりといった意匠は、ある意味では純粋というか、「なんとなく好きだからそうしているのー」というあけすけさが裏返ったような、奇妙な強度を持つものだ。

先日のDOMMUNEや次号ele-kingの2012年総括座談会でも述べたが、ネットワーク化によって作品の発表形態や享受のありかたが決定的に多様化するなかで、人と音との関係の恣意性は上がっている。昨今「ロックを聴くならオアシスから」といったような定式がまるで見当たらないのは、ヒーロー不在のためなどではなく、ヒーロー不成立のためだ。興味が拡散し、ジャンルは細分化を極め、視聴可能な音源のアーカイヴも無限に膨張、昔の音がそしらぬ顔でいまの音に並ぶ(「昔の音はいまの音」三田格)......そのような地平で、われわれはまさにある音楽と「たまたま出会う」傾向を深めている。同座談会では、そんなリスナー実感を竹内正太郎がとても素直に述べている。このリアリティをピックアップしたかったので、タイトルは「僕らは偶然聴いている」とした。シニア組の座談会が「若者に反抗が戻ってきた!」という話からはじまるのと、おもしろい対照を生み出していると思う。宣伝、失礼しました。21日発売です。

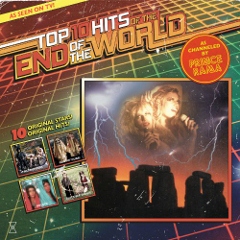

こうした傾向に照らし合わせるならば、プリンス・ラマの「少し遅れてきたブルックリン」的なトライバル・サイケは、まさに恣意的に選択されたスタイルだったのではないかと思い当たる。彼らは、それに向かうことになった動機に深く絡め取られることがない。もしこれがマジなトライバル志向や呪物崇拝に突き動かされた音楽だったのなら、今作のようなイメージ・チェンジはあり得なかっただろう(ジャケを見るだけでも明らかだ)。そのかわり、2000年代の終了とともにその存在も風化していったことだろうと思う。正直なところ手詰まりな感のあった音やキャラクターを、あっさりと翻すことができたのは、彼らのモチヴェーションの軽やかさのためではないか。今作においてはそうしたことがあらためて浮き彫りになった印象だ。

しかし表層を離れると、彼らの一貫性もまた見えてくる。というか、『トップ・テン・ヒッツ・オブ・ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド』というコンセプトが与えられたことで、これまでのエセ密教やエセ黒魔術的なトーンがすっかり相対化されてしまった。それらは今回のエセ・サイバーパンク同様、「世界の終わりのヒット・ナンバー10」のひとつだったのです、という具合である。じつに幻術的な縫合だ。しかし間違ってはいない。彼らの瞳のなかでは、どちらも同じようなものだったということだ。

ジャケットでは、コンピュータの内部世界を記号的に表現した『トロン』的なマス目空間に、非西欧世界のモチーフがコラージュされている。ネット世界のゴミくずを適当にかき寄せるヴェイパーウェイヴ的な感性に共振するように見えるのは、やはり自らのトライバリズムに向かう姿勢が、ちょうどそれに類似したものだったからだろう。その意味では、本年作としても時宜を得た転身だったと言える。

思いがけないところで、〈ノット・ノット・ファン〉~〈100%シルク〉にも接続した。ニューウェイヴィなディスコ・チューンに、ウィッチなヴォーカルがかぶさり、これまでの傾向を引き継ぐどろっとしたプロダクションで仕上げられている。アマンダ・ブラウン関連の諸作に並べられるだろうし、〈シルク〉の顕著なディスコ志向にも沿っている。音楽的にも脱皮を図った、というか、脱衣を図ったような変化と一貫性がみられる。アニマル・コレクティヴに見初められ、〈ポー・トラックス〉から出てきた彼らが、リアルな森ではなく、ヴァーチャルな情報の森に遊んでいることを感慨深く眺めた。1曲挙げるならば“ドーズ・フー・リヴ・フォー・ラヴ・ウィル・ラヴ・フォーエヴァー”か。

橋元優歩

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE