MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

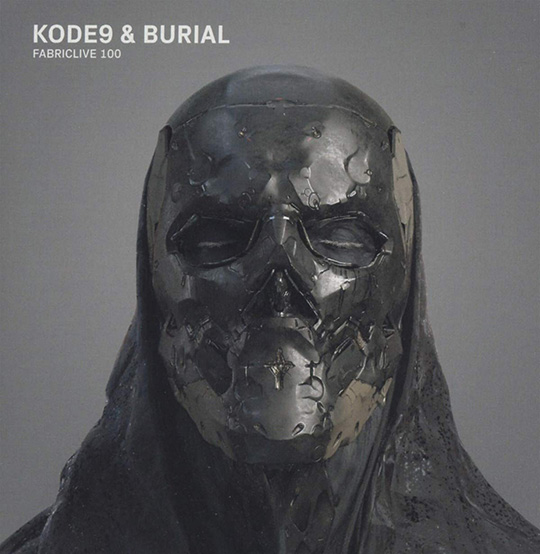

Home > Reviews > Album Reviews > Burial- Rival Dealer

僕は、来週発売の紙エレキングで、2103年とは、ダブステップやってりゃ格好良かった時代が本当に過去のものとなって、いまやジュークやってりゃ褒められる時代でもなくなった、という旨のことを書いたのだけれど、ジュークは、2010年に世界がいっせいに聴いたときとは状況が違っていて当たり前で、DJラシャドとPRブーが評価されたのは、前者がUKのジャングルの接合による変化を見せて(あるいはヒップホップ的側面を強調して)、そして後者がドラムマシン使いの達人としての腕前のすごさをみせつけたから、要するに作品が良かったからであって、彼らがただシカゴ出身でジュークをやっているからという単純な理由によるものではない。この1年で、ジュークはその珍しさ、新奇さのみで評価されるものではないほど普及したのだ(食品まつりやペイズリー・パークスが評価されたことも同様、要は作品が良かった)。そしてダブステップときたら……ペヴァラリストは、同じく次号エレキングのYusaku Shigeyasuの取材で、ダブステップがジャンル用語として終わった現状をこう明かしている。「元々イギリスで名付けられて使われていたものなのに。いまでは完全に違うシーンで使われるようになっているし。こうしたことが起こるのは避けられないけどさ。みんなが自分の音楽を言い表すためにダブステップって言葉を使わなくなったのは、一般の人たちを混乱させてしまうことになるからだと思う。だから俺も現在の音楽を言い表すときには、その言葉は使わない」

マネー・チャネジズ・エヴリシング──三田格によれば、いまでは氷室京介までダブステップをバックに演歌やっているらしいし、ジェイク・バグが「電子音楽に興味はあってもダブステップは絶対にやらないね」と言うわけである。2006年にブリアル(ベリアルと言ったほうが正確な発音に近い)に電話取材したときには、彼は「アンダーグラウンドであり続けて欲しい」「有名にするために頑張らないで欲しい」「大きいクラブ・チューンにはなって欲しくない」と、将来への不安と展望について話してくれたものだが、ものの見事ダンス産業の甘い汁に吸い寄せられ、ジャンル名は別のものを意味するようになった。「ダブステップが変な方向にいってしまったら。もしアンダーグランドさをなくしたら、名前を変えてまた登場するよ。ダブステップって名前は捨ててね」などと、そのときのブリアルは元気に喋っているのだが、そのときが来た、いや、数年前に来ていたのである。

ブリアルが、プロモーターから金を積まれてもライヴ出演を断ってきた話はよく知られているところだが、彼の音楽にはそうした誘いを易々と引き受けてしまったら失われてしまうであろうものが、まだ保たれている。それを持っているだけでも、彼の音楽は聴く価値があるんじゃないだろうか。現実社会の傾向を言えば、なにはともあれ売れたもの勝ちなわけで、ゆえにブリアルのロマンティシズムはひと際眩しく発光していると言える。

考えてみれば、2009年にフォー・テットのレーベルから発表した「モス」がハウス調のトラックだったし、昨年の「Kindred EP」ではジャングル/ガラージのリズムを発展させつつ、ゴシックな気配も混ぜ合わせ、雑食的というよりも整合性を欠いた、金にまみれたダブステップの首根っこを握りつぶすような、薄気味悪いサウンドを見せている。しかも3曲のうち10分を越える曲が2曲もある。続く「Truant / Rough Sleeper」でも、収録された2曲とも10分を越えている。「僕はこの先、ウルトラ・ダークサイドのアルバムを作る」と、2007年の『ガーディアン』の取材で答えている彼だが、組曲のように場面が唐突に転換するそれらの曲は、たしかに『アントゥルー』よりもさらにまた暗く、どこに向かっているのかよくわからないというよりも、音の詩的展開で、機能的なクラブ・ミュージックというよりも、クラブ・ミュージックを応用した何かである。

その感じは今回にも引き継がれている。またしても3曲のうち10分を越える曲が2曲入っている。初期ジャングルのリズムを使った1曲目の“Rival Dealer”は、曲のなかばでクラブの深い時間のドラッギーな音に転調、そして後半はアンビエントへと展開する。“Hiders”では、オルガンの音に導かれながら、1992年頃の安っぽいレイヴ・ソングを披露。曲の終わりはドローンとなる。ゴスペル調の歌が入るダウンテンポ“Comes Down To Us”は、チリノイズとシタール風の音が混ざりながら、神々しいストリングスで盛り上げたかと思えば、スクラッチが入り、低ビット数のリズムが重なる。終わりの3分ぐらいは、例によってアンビエントへと強引に展開するのだが、その後味の悪さたるや、他に類を見ない。先日のエレグラで、僕は不覚にも撃沈したのだが、意識が途絶え、目が覚めたらなんと朝6時、鉛の身体を引きずってフロアに下りてみると、わずかな生存者を相手にセオ・パリッシュはDJをまだやっていたのだが、あのんとも殺伐とした光景と重ならなくもない。朝日は眩しく、フロアの汚れは浮彫となり、無残にも、僕のような行き倒れがここあそこにいる。胃は裏返るように気持ち悪い……。

しかし、そう、たとえ、帰りの電車が死ぬほどつらく、あやうく寝過ごして高尾山まで行きそうになったとしても、ブリアルはあの時代のアンダーグラウンド・レイヴに立ち返れと訴えているのだ。機能的な音色ではない。映像的な音色で、ブリアルは物語を語っている。雨の音とともに。

野田 努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE