MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

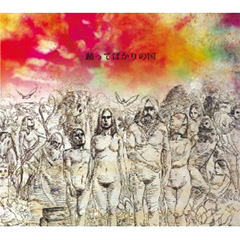

Home > Reviews > Album Reviews > 踊ってばかりの国- 踊ってばかりの国

現世に属さない者たちのうた。天国も地獄も満員で、神さまの見習いが作ったようなこの出来損ないの世界を漂泊する、本当はここにいない者たちのうた。踊ってばかりの国は、最初、そんな風に聴こえた。『Good-bye, Girlfriend』のころの話だ。

それは陽気で、浮世離れしていて、サイケデリックで、夢心地で、ちゃらんぽらんで、ゆったりとしていて、ヘラヘラで、牧歌的でありながらもアシッディで、ダーティで……同時に、手が付けられないほど醒めてもいた。斜に構える、というレベルの話ではない。僕はもう、この世の住人ではありません。ですから、あなた方、世俗のイザコザとはいっさいの関係を持ちません。僕は風であり、花です。まるでそんな風に聴こえた。もっとも素晴らしかった頃のデヴェンドラ・バンハートがそうであったように。

実際、「あの日」を境に、現実の世界に引き寄せられていく彼らだが、驚くべきことに、そのどこまでも陽気な曲調・発声という点において、彼らはあの震災の影響を受けることがなかった。少なくとも表面的には、そう思われた。2011年の11月にリリースされた傑作『世界が見たい』は、『カメラ・トーク』に喩えられたほどだ。彼らはいつもの、あの底抜けに陽気な調子で、死について、神さまについて、愛について、あるいは続くEP『FLOWER』では放射能や、戦争のことを歌った(“話はない”は、デヴェンドラの反戦歌“Heard Somebody Say”へのアンサーだろう)。

とてもシンプルで、簡単なことが、どうしても理解できない人たちと共に暮らさなければならない痛みの傍らで、なにもシリアスになることだけが抵抗ではない──リリックの額面以上に、下津はそんな風に歌っているように思えた。彼らのレパートリーには“ルル”という宝石のような1曲があるが、一匹の犬のためにこんなにも美しく歌ってやれるシンガーを僕は他に知らないし、もちろん、そんな人間があの日以降の一連の出来事に何も感じないわけがない。だからこそ、一度は「世界が見たい」という形で表現された切なる願いが、すぐに「別に話はない」に反転してしまうわけだが、その黙秘に込められた怒りに僕は震えも泣きもした。

そして、東京──。踊ってばかりの国は、下津光史は、2014年という時代をあなたと共有すべく、現世に降り立った。行き先はしかも、東京駅前。よりによって、丸の内の小奇麗なオフィス街だ(http://www.youtube.com/watch?v=__gLp_GImtA)。そのバックには、跳ねるように軽快なスネア、ご機嫌なベースライン、抑制の利いたギター・ソロといった、およそ不釣合いな音楽が流れている。そう、活動休止期間と、メンバーの交代がどれほど影響したかはわからないが、これまで以上にルーツ・ベースドで(ブルースからの影響がより大きくなったかもしれない)、新体制での基本的なアンサンブルを噛みしめるかのごとく、驚くほどシンプルなロックンロールがごく淡々と鳴っている、あるいはとてもダンサブルに。

しかも、下津が“東京”で歌う「東京」は、なんら象徴味を帯びることがない。どこにでもある没個性的な労働都市として、その街を突き放して見せる(実際、下津の声は素面で、どこか素っ気ない)。これは正直、ステレオタイプな描写と言えなくもない……が、それもおそらくは「あなたたち、何も変わらなかったね」という皮肉に違いない。おまけに途中、「横断歩道に4人で」という、ウンザリするほど使い古されたあの構図が採用されているのだが、4人はそこで歩きもしなければ笑いもしない。やがて、下津だけが風にさらわれるようにして消える。何を言い残すこともなく。そこにはいささかの感傷もない。

アルバムには、おそらくバンド史上もっともシンプルで、ポップな楽曲がずっしり詰まっている(“風と共に去りぬ”、“正直な唄”、“サイケデリアレディ”……)。が、注目はやはり、風営法の規制強化に言及した“踊ってはいけない国”だろうか。この曲は、例えば磯部涼の一連の編著に集められた文化人・知識人の知的反骨心と呼ぶべきロジックの強靭さとはまったく異なる位相で、ある種の言い方をすれば、とても無責任に鳴っている。そもそも、『踊ってはいけない国、日本』(河出書房新社)というタイトルからして、これは法解釈の厳密さを欠いたミスリードに取られる可能性があるとして、磯部涼自身が何度も牽制球を投げていたものだったハズだ(事業者への一定の規制はどんな分野にだってある)。

それが、ふはははは、2014年というこのタイミングで、下津は「踊ってはいけない/そんな国がほらあるよ」「踊ってはいけない/そんな法律があるよ」と、なんの予防線を張らずにひとまずは歌い切ってしまう。「ここにはクソな国がほらあるよ/クソな法律があるよ」と。この大胆さこそが彼らの魅力だとは理解しながら、すでに重ねられた具体的な議論をまったく無視したようなこうした表現には、違和感がないでもない。もちろん、下津はもともと多くの言葉を持つタイプの歌い手ではない。彼の口から飛び出すのは、ただ花に見とれ、星を数え、風のうたに耳を澄ませている人間の言葉だ。

しかし、だからこそ、おこがましくも蛇足しよう。個人的にこの法律が気に食わないのは、「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持/少年の健全な育成」という目的、かつての警察官僚が真剣な顔で掲げたのであろう、この大義名分、法律の根っこのほうだ。彼らが対峙すべきは、もしかしたらこちらではなかったか。ロックンローラーとして生まれた人間がこんな時代にもいるのだな、ということを、彼らはただそれだけで示してきたのだから。ちなみにこの“踊ってはいけない国”という曲には続きがあって、12インチのEPでDJ YOGURTによるアシッド・リミックスに生まれ変わる予定、ということがすでに報じられている。つまり、まあ、とりあえずは「そういうこと」なのだろう。踊ろう!

竹内正太郎

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE