MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Méta Méta- Metal Metal

先日、アンビエント・ミュージックの作家で知られる畠山地平氏と、紙エレキング最新号のフットボール特集のためブラジルW杯について語り合った(特集には、尊敬する今福龍太氏の原稿、ブレイディ家のW杯座談会も掲載されている)。

この1〜2年、〈スペック〉からのオピトープや自身のレーベル〈White Paddy Mountain〉が話題となっている畠山氏だが、そのキャリアは長く、2006年にシカゴの名門〈クランキー〉からデビュー・アルバムを出して以来、国内外のレーベルからコンスタントに作品を出し続けている。サンバを踊るわけでもなければ、DJをするわけでもなく、オアシスローゼズを熱唱するわけでもない氏は、ミニマル/アンビエントと呼べる作品を発表しながら、ボールを足であつかうこのゲームを愛しているのだ。

僕は、フットボールといえば南米スタイル、ことブラジルのスタイルを崇拝している。速い人よりも、大きい人よりも、高く飛べる人よりも、足元がうまい人、フェイントがうまい人を尊敬している。プレミアに代表される、スピーディーでガチンコな現代プロ・フットボールの世界から取り残されているのだ。

……というような話を畠山氏と延々としたのだが、ふと思えば、今日ブラジル音楽というコーナーがCDショップにあるとしたらその多くはボサノヴァやら過去の遺産に占められている。ロックのコーナーでも何でもそうなのだが、僕自身もいまだにジーコ、ソクラテス、ファルカン、セレーゾの時代のブラジルから逃れられていないようにも思える。正直、いま現在のブラジル代表についてはよくわかっていないし、ネイマールにロナウジーニョほど熱狂できない自分がいることも知っている。ノスタルジーという病にかかっているのだろうか……そうかもしれない……(時代は変わった。日本代表から静岡人がいなくなり、長谷川健太がG大阪で指揮をとり、セレソンは俊足になった)。

ブラジルのユース・カルチャーはいまどこで聴ける? 僕は、2010年の『Oi! A Nova Musica Brasileira!』というサンパウロの若い世代のバンドを集めたコンピレーションを聴いた。CDケースには「あなたはここに、ブラジルのソニック・ユースやクラフトワークを見つけるでしょう」などと記されたステッカーが貼ってある。

その2枚組のなかにはルーカス・サンタナの曲も入っている。彼の音楽は、かつてコパカバーナで大学生が歌ったボサノヴァとは別の、世界中の情報が身近になった今世紀特有の混ざり方をしている。手法的には、今日の都市の若者ならではの折衷主義だが(たとえばUKならダブとUSアーバン・ミュージックを混ぜたりするところを、彼らはサンバ・ルーツと北半球の目新しい音楽を混合する。90年代末にもDJマーキーがいたよね)、しかしブラジル人の歌には、そのアクセントには、リズムには、ポルトガル語だろうと英語だろうと、独特の訛り、響き、うねりがあって、それはきっと永遠なのだと思わせる。ネイマールのなかにもペレは生きているはずだ。どこまでもひらべったい、フラッターなポストモダンを生きようと、失われないものがある。

ルーカス・サンタナを出したレーベルの〈Mais Um Discos〉は、昨年、『Daora: Underground Sounds of Urban Brasil-Hip-Hop』なる興味深い題名の、ブラジル・ヒップホップのコンピレーションを出している。コンパイラーはザ・ルーツやプリンス・ポールとも共演経験があり、〈ニンジャ・チューン〉とも繋がりのあるというロドリゴ・ブランドンなる人物で、僕は未聴だが、このアルバムの最後に登場するるのが、メタ・メタである。本作『メタル・メタル』は彼らにとって最初のアルバムだ。

これはもちろんへヴィメタルの作品ではない。メタ・メタは、歌手、サックス奏者、ギター奏者の3人組で、先日来日したトニー・アレンが参加しているくらいだから、アフロ・ラテンのリズムを意識している。ジャズといえばジャズだが、パンク・ジャズで、曲によってはラウンジ・リザーズ(ジョン・ルーリー、アート・リンゼーのギターで知られる80年代NYのジャズ・バンド)を思い出さずにはいられない。決してうるさくはないが、破壊的な演奏がときに突き刺さる。無調(フリー)な演奏も挿入される。サン・ラやザ・ストゥージズが好きで、またバンドはブレイディみかこさん推しのUKのポストパンク・ジャズ・バンド、メルト・ユアセルフ・ダウンへの共感を表明している。躍動感は高まり、情熱はほとばしる。衝動的でもなく、無闇にわめいたりもしないが、熱い演奏だ。そして、歪んでいても華麗だ。

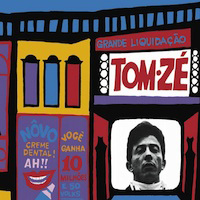

この美しいカオスに、現在のブラジルの社会状況がどこまで関わっているのかはわからない。が、無関係とは思えない。何か強い気持ちを感じるし、音楽的には、影響を受けたあらゆるもの──トン・ゼーからソニック・ユースまでもが吸収されている。が、こうしてどんなに混ざろうとも、彼らの音楽からブラジルらしさが失われることはない。高度な演奏技術を持っているギターは、まるで最高潮のセレソンを見ているようだ。ギターもサックスも、アフロサンバ/アフロビートと一体となって時空を駆け抜ける。そして僕は、休日の小学校の校庭で肩リフティングしている少年と会う。ブラジルW杯の僕のサウンドトラックは決まった。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE