MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

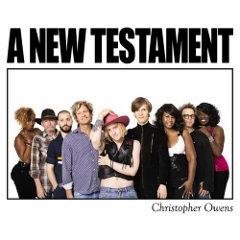

Home > Reviews > Album Reviews > Christopher Owens- A New Testament

何がどう、ということもない。というのは、ガールズと名づけられたバンドのときからそうだった。レトロ・スタイルのロックンロールやロカビリー、R&Bを下地に、ほとんどが2、3分のポップ・ソングに乗せて甘ったるいラヴソングや痛みについて歌うだけ。だが、ブロンドのどうにも危うい青年のその歌にこめられた感情、その響きが混じりけなく聞こえてしまうことが、バンドへの批評的態度を無効化する力を持っていたことはたしかだ。ガールズのファースト・アルバムである『アルバム』に収録された“ヘルホール・ラットレース”はいま聴いても呆気にとられてしまうくらいの名曲だ――「僕は泣きたくない、だからいっしょに笑ってくれ」というほとんど幼児のようなつぶやきが、しかし何度聴いても迫真であるという恐ろしさによって。

だからこそ、僕はガールズに入れあげることはなかった。なぜならば、特殊な生い立ち(カルト教団「チルドレン・オブ・ゴッド」で育ち、やがてそこを脱出した)を持つその歌い手……クリストファー・オーウェンスのナイーヴネスの前でおのれの繊細さや感受性が試されるような気がして、なんとも居心地が悪く思えたからだ。そのピュアなラヴソングに同化するにはたぶん僕は年を取り過ぎていたし、「若者の心の震えは素晴らしいね」と言って距離を置くにはまだ若かった。ガールズが終わったときも、ソロ前作『リサンドレ』がリリースされたときも、彼、クリストファーの「信奉者」でなければそれらについてコメントすることは許されていないような気分だった。

だが、ふと発表されたソロ2作めをリピートするのを止められない。何がどう、ということもないという点では何も変わらないアルバムであるにもかかわらずだ。ただ痛みや、それを分かちあうための愛や、それが手に入らない痛みをピュアに歌っているだけのソングブックを本当に何度も何度も聴いてしまう。

それはこのアルバムが、「ただの」ゴスペル・ロック・アルバムになっていることが関係しているのだろうと思う。多くのナンバーで黒人女性コーラスが導入され、とりたてて珍しくもない教会音楽になっていて……つまり、非常にアメリカの内側の匂いがするのだ。そのことは、この歌たちをクリストファー・オーウェンスそのひと個人の物語から引き離していく。ごくパーソナルな内容を歌っているだろうと思われる歌詞でありながら、しかしこの聖歌たちはかの国に住む取るに足らない人びとの取るに足らない人生と愛を歌っているように聞こえる。カントリーやR&Bを基調としたレトロ・スタイルも、クリトファー・オーウェンスによる天性のどうしようもなく甘く切ないメロディも、そのすべてが借りものにすぎないからこそ、そこにこめられた感情は古くから繰り返し繰り返し歌いつづけられてきたものとしての説得力を孕んでいく。

クリストファー個人の生い立ちが赤裸々に歌われているスウィートなゴスペル・ナンバー“ステファン”を聴いていて、ふと諸星大二郎の傑作短編『生命の木』を僕は思い出していた。ある隠れキリシタンの村で巻き起こる聖書の再現。彼らの「宗教」は間違いだらけで偽ものにすぎないが、しかしその信仰心だけは本物だった。ライナーノーツによれば、本作のアルバム・タイトルは新約聖書のもじりだという。チルドレン・オブ・ゴッドで育ったオーウェンスがいま、ゴスペル・ロックを奏でることは皮肉でも何でもない。その聖歌が本物かどうかなど関係なく、ただその心の深さによってポップ・ソングとしての純度を高めていく。アルバム本編のラストから2曲め、8分の6拍子の“オーヴァーカミング・ミー”のセンチメントにはめまいがする。「なんて言えばいい ぼくに何ができる どうやってきみを忘れたらいいんだ」……そこに重なるコーラスとオルガンの泣き!

何も変わらないと書いたが、しかしガールズの頃とはっきりとちがうところがあって、それはクリストファーのヴォーカルだ。かつてのカエルの鳴き声のようなダミ声ではなく、ジャケットに集まったバンド・メンバーたちを慈しむかのようなとても優しい歌い方をしている。最終曲のタイトルは“アイ・ジャスト・キャント・リヴ・ウィズアウト・ユー”と名づけられていて、やはり子どもが受けた傷についての甘いポップ・ソングが歌われている。だがそこにはカッコでそっと「バット・アイム・スティル・アライヴ」と付け足されている。だけど僕はまだ生きている。そんなアルバムだ。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE