MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

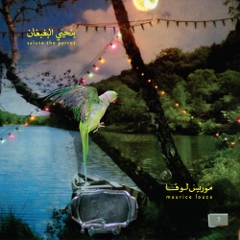

Home > Reviews > Album Reviews > موريس لوقا- Salute The Parrot

文章は読めども姿は見えない忍者のようなブレイディみかこさんとは対照的に、盆暮れにはきちんと東京に舞い戻ってくる参勤交代のような山田蓉子を招いて、江戸お庭番衆のような保坂和志が新年会を開いてくれた(山田蓉子は紙版『ele-king』で「ハテナ・フランセ」を連載中。パリのテロ事件は彼女の家から15分の地点で起きたらしい)。保坂さんの新刊『朝露通信』を読んでいると、知りたくもないのに、山梨について異様に詳しくなってしまい、その知識の使いどころに困り果ててしまうというのに、その日も山梨についてさらに細かすぎるエピソードがテーブル狭しとあふれ出していた。そのなかにひとつ、気になることがあった。山梨は人口もそう多いわけではなく、いってみれば狭い場所に人が押し込められているようなイメージだったのに、少し離れた場所に行くと文化圏が変わってしまい、おそらくはいろんな場所や方向から来た複数の集団が共存してきた場所だというのである。全体を貫く山梨性というようなものも長い年月の間には醸成されてきた例もなくはないのだろうけれど、しかし、ベースにあるのは異質な集団が寄せ集まったサラダ・ボウル社会だと保坂さんの言葉は翻訳できる。僕は人種ジョークが好きで、ベルジャン・ウォークだのタイタニック・ジョークを愛してやまない。編集部にはなぜか石川県出身が数人いるために、ことあるごとに石川県について……(以下、安部政権下のため自粛)。ヘイト・スピーチが困るなーと思うのは、こうした人種ジョークが言いにくくなり、さまざまなローカルに対する関心が押さえつけられてしまうからである。べつに僕はベルギーや石川県が憎くてジョークを言いたいわけではない。むしろ、関心を持ったのである。『ヘタリア』を見て神聖ローマ帝国が頭から離れなくなってしまったように……(ちなみに保坂さんの家は閑静な住宅地にもかかわらず舛添都知事の家が近いため家の前をヘイト・スピーチの行列が通り過ぎていくらしい。そりゃあ、山梨県のことばっか書きたくもなるわな)。

さて、本題。エレクトリック化が進むエジプトのダンス・ミュージック、シャービーからموريس لوقا(モーリス・ルーカ)によるデビュー・アルバム。といいたいところだけど、オープニングなどはかなりロック・ミュージックとのクロスオーヴァーが進み、ローカルどっぷりの仕上げにはなっていない。いわば、アフリカにいればボコ・ハラムに狙われ、ヨーロッパに行けばイスラム差別は免れないという場所に立っている。ダンス・ミュージックに飽きてきて、かといってワールド・ミュージックにあっさりと切り替わるでもない耳には、しかし、これが、じつに馴染みやすい。なんというか、ナイス・ミドルイースト。

シャービーというのは、たいていの場合、ベリーダンスとセットだそうで、ということはジュークやニューオリンズ・バウンスと役割はいっしょで、実際、意味もなく腹踊りがしたくなるような音楽で主流は占められている。ここに、موريس لوقاはロック的な抒情を適度に持ち込みながら、エジプト文化を対象化し、その入り口に立たせてくれる。それ以上、先に進むと観光客は撃たれるというギリギリのところで引き返し、今度はもっと危険を冒してみよう、シャービーという音楽はほかにどんなものがあるのだろうという好奇心を刺激し、気がつくとDJサルディーニャやサダトなんかも聴いている。腹踊りは……(以下、安部政権下のため自粛)。

クレジットを見て驚いた。ボコ・ハラムのメンバーがいたからではない。ゴッドスピード・ユー・ブラック・エンペラーの外郭団体、ランド・オブ・クッシュを率いたサム・シャラビの名前もクレジットされていたからである。シャラビがシャービーである。ランド・オブ・クッシュはゴッドスピード由来の重苦しい音楽性に支配され、僕には少しトゥー・マッチだったのに、なるほど、それが腹踊りの陽気さと中和され、それなりに楽しさを演出するようになったという聴き方もできるだろう。文明が衝突し、音楽を生んだのである。「歴史の終わり」とはフクヤマもバカを言ったものである。福島県と山梨県が衝突したような名前だというのに歴史を持ち出すとは、規模がちょっと大き過ぎたというか。それこそ山梨県にもできることがどうして世界にはできないのか。『朝露通信』を読んでいると……(以下、安部政権下のため自粛)。〈サブライム・フルクエンシーズ〉からアラン・ビショップもサックスで参加。

(協力・赤塚りえ子)

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE