MOST READ

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50

- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催

- aus - Eau | アウス

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- Daniel Lopatin ──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース

- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- Shabaka ──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース

- Geese - Getting Killed | ギース

- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門

- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート

- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer | ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー

- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜

- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- GEZAN ──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス

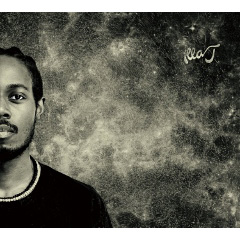

Home > Reviews > Album Reviews > ILLA J- Illa J

“ストリッパーズ”──よれたビート、浮遊するシンセ矢野利裕

ジェイ・ディラの弟というイメージがついてまわらざるをえないイラ・ジェイ。とは言え、スラム・ヴィレッジに加入もする彼が、偉大な兄をリスペクトしているだろうことは間違いない。フランク・ニッティとのヤンシー・ボーイズも含め、ジェイ・ディラのビートのうえでラップを続けてきた経緯を考えても、イラ・ジェイは、ジェイ・ディラの影を真正面から引き受けてきた。しかし、イラ・ジェイは今回、次のステップを踏み出している。

本作で注目すべきはやはり、新世代プロデューサー陣によるサウンドワークだろう。とくに、全編にわたって関わっているポテトヘッド・ピープルの活躍がめざましい。本作は確実に、イラ・ジェイとモカ・オンリー(本作でも多く関わっている)が客演したポテトヘッド・ピープル“エクスプローシヴ”の方向性で作られている。本作におけるポテトヘッド・ピープルのサウンドは、“ユニヴァース”のPVなどで早くに示されていた。電子音から始まる“ユニヴァース”は、そのメロウさとベースの強さに一瞬西海岸のギャングスタ・ラップを感じるが、イラ・ジェイのヴォーカルが入ると現代的なR&Bっぽいたたずまいになる。ラップのパートになると、シンセ・ベースとクラップ音のビートが、とてもグルーヴィーにラップに絡む。ラストの、ビートが抜けてシンセだけになる展開も気持ち良い。わかりやすい派手さがあるわけではないが、細部に聴きどころ満載の変則型シンセ・ブギーだ。あるいは、オープニングを飾る“シー・バーント・マイ・アート・ft・モカ・オンリー”は、タメのあるビートに、くぐもったベースと浮遊感のあるシンセ音が背後で薄く流れ続け、イラ・ジェイの変速的なフロウが映える。その他、挙げればキリがないが、ラストの“ネヴァー・レフト”なども、低音・中音・高音のシンセサイザーが絡まるように鳴らされていて、静謐なサウンドの印象とは裏腹の緊張感がある。同じように緊張感が抜群なのは“キャノンボール”だ。反復するキーボードのフレーズとスナップ音のフェイド・インからはじまり、その後、ピノ・パラディーノを彷彿とさせるベースが入ったところから、一気にグルーヴィーになっていく。と思ったら、今度は、ずっとくり返されていたフレーズが抜かれ、イラ・ジェイのラップのフロウが奔放になる。ラップやヴォーカルも含め、各レイヤーのサウンドが同じ曲のなかで奔放に振る舞っており、にもかかわらず、危ういながら統一感もあり、とてもスリリングだ。生楽器が入っているのが、いいアクセントになっている。同じように、ビートこそ4つ打ちだが、全体として生楽器のフィーリングを大事にしている“サンフラワー・ft・アリー”も、ビートがしっかりしているぶん、小節をまたいで鳴らされるギターが解放的に響く。このあたり、LAビートとジャズのフィーリングが融合したテイラー・マクファーリンなどを連想しながら聴いた。

このように、イラ・ジェイのセカンド・アルバムが、ポテトヘッド・ピープルをはじめとするプロデューサー陣に支えられているのは間違いない。とくに、アルバム全体のそこかしこで聴くことのできる、浮遊感のあるシンセ音は、イラ・ジェイの新しい魅力を引き出して、曲全体に中毒性をもたらしているように感じる。“フレンチ・キス”の浮遊感など、とてもいい。このような現代的とも言えるシンセの使いかたは、たしかにジェイ・ディラのトラックには、あまり見られない。ジェイ・ディラに対して、90年代的なサンプリング・ヒップホップのイメージ――つまり、Jay Dee名義のころのイメージ――を持っているリスナーならば、なるほど本作は、宣伝文句にあるように「偉大すぎる兄の呪縛から解き放たれた」という面があるかもしれない。それはそれで事実だろう。しかしそれは、一面的な見方でしかないと思う。本作において同時に注目すべきは、そのビート感覚である。調子を少しずつズラされ、つんのめる感じのよれたビートこそ、一方で本作を特徴づけるものである。そして、もちろんそれこそは、ジェイ・ディラのビートの特徴にほかならない。クォンタイズ機能を使わずに打ち込んだ独特のビート、キックではなくスネアの響きを重視したドラム、その音響とゆらぎ――ジェイ・ディラの偉大さは、そうしたグルーヴ感の創出にこそあったはずだ。その点からすれば、本作もまた、ジェイ・ディラの偉大な影響下にある。さらに言えば、ジェイ・ディラ的ゆらぎを自身の作品に意欲的に取り込んだのがディ・アンジェロの『ヴードゥー』だが、たとえば“フー・ゴット・イット・ft・モカ・オンリー”のビート感と多重コーラスなどは、あきらかにネオ・ソウル以降のものとしてある。あるいは、すでに触れた“キャノンボール”も、コーラスから各楽器にいたるまで、ネオ・ソウルのフィーリングに溢れている。本作にとってコーラス・ワークというのはすごく重要で、イラ・ジェイとモカ・オンリーのコーラスこそが、ジェイ・ディラ的な抜けのいいビートに厚みを持たせている。モカ・オンリーと言えば、個人的には“ライヴ・フロム・リオ”におけるラップと歌の器用さが印象的だったのだが、そんなモカ・オンリーが本作に要請されるのは、したがって、納得と言えば納得である。多彩なヴォーカル技術は、ジェイ・ディラ以降の歌モノにおいて大事なのだ。その意味で、多彩なヴォーカルが飛び交う“オール・グッド・パート・2・ft・モカ・オンリー、アイヴァン・エイヴ”もまた、素晴らしい歌モノとして聴くことができる。ヒップホップともR&Bとも言えない/言える、美しいゆらぎとグルーヴに満ちた曲だ。

本作はたしかに、イラ・ジェイの次なるステップだろう。現代的なシンセサイザーの音が、そのことを強く示しているようである。しかし、同時に本作は、ジェイ・ディラに端を発したクリエイティヴィティが詰まってもいる。だとすれば、中毒的で浮遊感のあるシンセサイザーが、よれたビートのうえで印象的に鳴らされる“ストリッパーズ”は、まぎれもなく本作のハイライトである。ところどころに入る多重コーラスによって演出されるネオ・ソウル感も聴き逃せない。というか、この楽曲自体、とても鮮烈なフィーリングを獲得していて、何度も聴き直したくなる。ケイトラナーダという新しい才能も関わった、とても素晴らしい曲だ。“ストリッパーズ”のような曲を聴く限り、「兄の呪縛」は解けたとも言えるし、とらわれたままだとも言える。まあ、なんだっていい。ジェイ・ディラがいたのは事実だし、時代が変わっていくのも事実だ。そして、“ストリッパーズ”が素晴らしい曲であることも、もちろん事実なのだから。イラ・ジェイは、それらすべての事実を真正面から引き受ける。

ALBUM REVIEWS

- aus - Eau

- 見汐麻衣 - Turn Around

- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations

- Ikonika - SAD

- Eris Drew - DJ-Kicks

- Jay Electronica - A Written Testimony: Leaflets / A Written Testimony: Power at the Rate of My Dreams / A Written Testimony: Mars, the Inhabited Planet

- DJ Narciso - Dentro De Mim

- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion

- Debit - Desaceleradas

- Sorry - COSPLAY

- K-LONE - sorry i thought you were someone else

- claire rousay - a little death

- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer

- Roméo Poirier - Off The Record

- TESTSET - ALL HAZE

DOMMUNE

DOMMUNE