MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

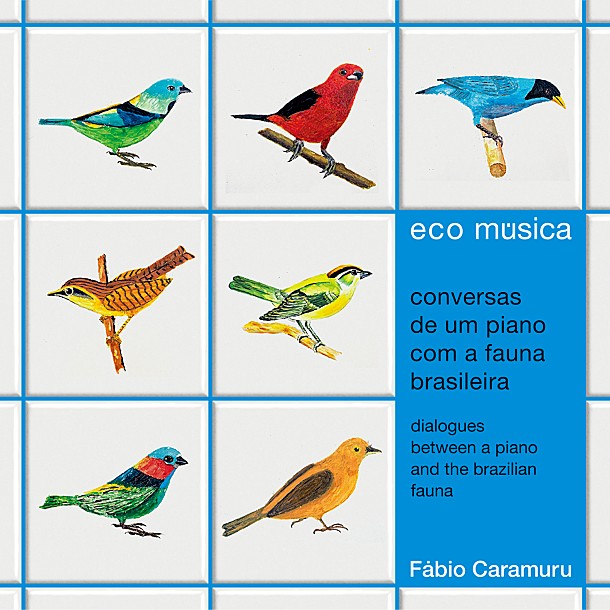

Home > Reviews > Album Reviews > Fábio Caramuru- EcoMúsica - conversas de um pian…

好むと好まざるとに関わらず、音楽は直感的に時代を反映し、ときに奇妙に変化する。気がつけば、それは“いまこの時代”の作品の傾向として現れる。今日のアンダーグラウンド大衆音楽/インディ・シーンにおけるひとつのキーワードに「ニューエイジ」がある。え、ニューエイジだって? そう、ニューエイジだ。宗教的なものとは限らないが、ときに精神世界に言及する。瞑想的で、そして多くは自然回帰願望音楽であり、癒しの音楽として機能する。

ジョアンナ・ブルークは、70年代にロバート・アシュレーやテリー・ライリーに学んだほどの現代音楽畑の出で、初期シンセサイザー・ミュージックの実践者のひとりでもあるが、彼女が商業的な成功を収めたのはニューエイジ・ミュージックの分野においてだった。80年代初頭に彼女は海や白鳥や宇宙、ヒーリング・ミュージックの作品を発表している。そして、この80年代こそが商業音楽としてのニューエイジ・ミュージックが最初に売れた時期でもある。

だが、長い間、たとえ売れても、ニューエイジ・ミュージックはいかがわしいものとして、他の大衆音楽とは一線を引かれていた。ことユース・カルチャーとリンクするロックのような音楽、とくにストリート・ミュージック、あるいはシリアスな(アドルノ先生の言うところの)純音楽的な立場からは胡散臭いものとして見下されていたのが実情だった。ジャズや現代音楽ではなく、水晶やお香と同じ棚に並べられることのほうが多かったかもしれない。

だからマシューデイヴィッドの昨年の『In My World』におけるニューエイジへの傾倒に対して戸惑いを感じたのはぼくだけではないだろうが、しかしこの方向性は、じつはここ数年のアンダーグラウンド大衆音楽/インディ・シーンを聴いている人にはわからなくもなかったはずだ。なにしろ一時期のOPNにもその感覚があり、かつてのエメラルズには自然回帰願望が如実にあったし、そのギタリストだったマーク・マッガイアのここ最近のソロ作品はニューエイジ色が充満しまくり、マシューデイヴィッドが今年〈リーヴィング〉から出した『Trust the Guide & Glide』にいたってはニューエイジそのものだ。こんな状況下で、今年の夏前にリリースされたジョアンナ・ブルークにとっての初の編集盤、CD2枚組の『Hearing Music』(CDのステッカーにはがっつり「ニューエイジのパイオニア」と記されている)がアンダーグラウンド大衆音楽/インディ・シーンで注目されるのも必然だと言えよう。(プロデューサーは『I Am The Center (Private Issue New Age Music In America, 1950-1990) 』(2013年)のDouglas Mcgowanで、同コンピレーションにはブルークの曲も収録されている)

最近、『FACT mag』にこうした「ニューウェイヴ・オブ・ニューエイジ」に関するとても興味深い論考が上げられた。以下、部分的にざっくりとだが要約してみよう。

「ニューエイジは80年代に流行っているが、基本的にはシリアスな音楽ファンから軽蔑されてきた。しかしそれは、政治的混乱と環境問題が重なったレーガン時代のアメリカで流行っている。テクノロジーが人間の私生活に深く入り込み、睡眠さえも贅沢になりかねない今日において、人は起きている時間のほとんどを資本主義に奉仕する。ニューエイジの復活は、鬱病を抑止する瞑想テクニックへの関心、あるいは不眠症対策のアプリや瞑想アプリへのニーズの高まりと関係している。それは、不安をかき消すためのサウンドトラックとして機能している」

この記事で面白いのは、ここ1年のハウス・サウンドに見られるニューエイジ的な音響を紹介しつつ、他方で「ニューウェイヴ・オブ・ニューエイジ」におけるヴァイパーウェイヴとのリンクを指摘しているところだ。あのレイドバックしたまどろみからは、レトロ志向やノスタルジア以上のものが見えやしないかと。そして、「ニューエイジは、概して非政治的で、市場経済に取り込まれやすいということは知られているが、Sam Kidelの『Disruptive Muzak』は、雇用年金省のヘルプラインに電話したときの応答を録音/コラージュすることで、ニューエイジ的音響でありながら批評的/政治的とも言える作品となっている」と、「ニューウェイヴ・オブ・ニューエイジ」の豊かさを主張する。

そこまで広げて考えるなら、今年リリースされたサン・アロウとララージとのコラボレーション作品『Professional Sunflow』もこの潮流に該当するだろう。1980年に〈EG〉からデビューしたララージは、まさに80年代のニューエイジ・ブームの時代に活躍したミュージシャンのひとりで(先述した『I Am The Center』にも収録されている)、たとえ『Professional Sunflow』がインプロヴィゼーション・ミュージックであっても、サン・アロウとララージが共演すること自体が時代を物語っているし、また、ララージのニューエイジ的な思想性よりも音響的な好奇心が優先するその作品を聴いていると、「ニューウェイヴ・オブ・ニューエイジ」がゴシック/インダストリアルと同じカードの裏表つまりディストピアに対するユートピアという単純な構図にいるものではないこともわかる。しかし、ここに意味や脈絡、切実さがないとは言わせない。

ジョアンナ・ブルークは学生時代、スタジオの外に出てはコオロギの声を録音していたというが、ブラジルはサンパウロのピアニスト、ファビオ・カラムルの『エコ・ムジカ』にも、さまざまな動物たちの声がコラージュされている。聴こえるのはピアノの音と動物の声だけで、アルバム全体として“自然”が主題となっているそうだが、その響きがニューエイジにありがちな超現実的というわけではない。楽曲たちは牧歌的でありながら時折軽快で、素朴だが洒落ていて、ブルースからクラシック、モーダルから無調までと多彩な演奏はさり気なく、テンポが遅いわけではないがエリック・サティ的で、アンビエントなフィーリングによってまとめられている。ニューエイジ・コンセプトではあるが、日常と地続きの何気なさがこの作品の魅力であり、ぼくが気に入っている理由でもある。

このアルバムは「ニューウェイヴ・オブ・ニューエイジ」とは何の関係もないところから出てきているが、はからずとも時代を象徴する1枚になった。安らぎに飢える北半球のアンダーグラウンド大衆音楽の誰かが聴いていても不思議ではない。仕方がないだろう、心休まる時間帯は、現代ではますます貴重になっているのだ。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE