MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

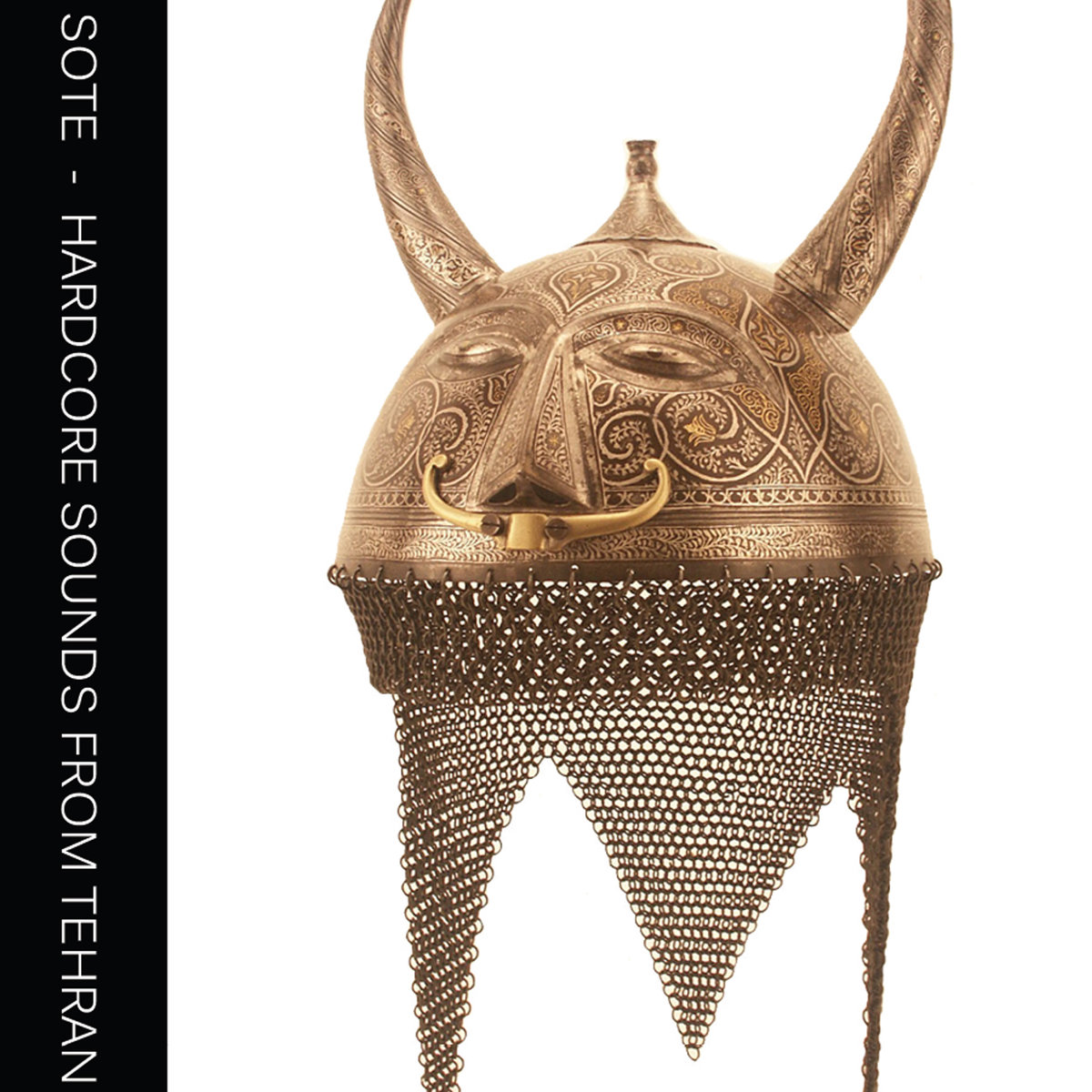

Home > Reviews > Album Reviews > Sote- Parallel Persia

音楽はプレイリストで聴く時代──そう主張されるようになってからしばらく経つけれど、でもじっさいは Spotify や Apple Music に加入していればぜんぜん良いほうで、そもそもストリーミング・サーヴィスにお金を払う気などない人たちのほうが圧倒的に多いのではないだろうか。だって、ちょいちょいっと YouTube を漁るだけで滝のように音楽が流れてくるんだから。ふと思いついた単語を検索窓にぶち込んだり、アルゴリズムによってはじき出された「次の動画」を延々と辿っていったり……。おそらくそれこそが今日、もっとも支持されている音楽の聴き方だろう。それが良いことなのか悪いことなのか、現時点ではよくわからない。体系的な聴取が廃れることによって、新たに革命的な何かが生まれてくる可能性だってある……にはある、のだけれど、基本的にはただ文脈や歴史が消失していくだけ、のような気もする。わからない。

そんな時代にレーベルというものを意識して聴いているリスナーがどれほどいるのか不安だけれど、たとえば〈PAN〉や〈Planet Mu〉や〈RVNG〉や〈Hyperdub〉といった以前から名のあるレーベルは、しっかりと自分たちのカラーを維持しつつ新しい動きにも対応し、「なるほど」と唸らされるようなディレクションをねばり強く続けている。もう少し最近だと、〈Arcola〉や〈Whities〉あたりが芯のある展開を見せている好例と言えよう。パウウェルとジェイミー・ウィリアムズによって設立された〈Diagonal〉も、そうした健闘を続けているレーベルのひとつだ。彼らが今年リリースした作品がどれも良かったので、まとめて紹介しておきたい。

*

まずはテヘランのアタ・エブテカールによるソート名義の新作を。いや、これがほんとうに素晴らしい内容で、個人的には今年のベスト3に入るアルバムだ。丁寧に爪弾かれる弦楽器を前面に押し出しつつ、その背後でうっすらとシンセ・ドローンが自己主張する“Modality Transporter”や、細やかなノイズが徐々に絡み合っていく“Brass Tacks”も惹き込まれるが、圧巻なのは“Atomic Hypocrisy”だろう。種々の電子音とイランの民族楽器がこれでもかというくらい暴れまわる様はまさに狂宴といったあんばいで、何度聴いても飽きが来ない。エスニックな音階と加工された音声、呪文のような言葉の反復がトランス状態を生み出す“Pipe Dreams”や、トラディショナルとインダストリアルを両立させてしまう“Pseudo Scholastic”もおもしろい。

生楽器とエレクトロニクスの融合だとか、西洋とオリエントの出会いだとか、そういった皮相なレヴェルをはるかに超えたところで生み出されるこの複雑さと混沌は、それこそ幼いころに初めて音楽と出会ったときのような、音同士の戯れそれじたいを聴くことの歓びを、ありありと思い出させてくれる。イランでは音楽が統制下に置かれていることを考えると、このあまりに冒険的で特異な試みは、表現規制にたいするエブテカールの、全身全霊の抵抗なのかもしれない。

もう1枚は、かつて〈Kompakt〉からリリースしていたウォールズの片割れであり、ノット・ウェイヴィング名義で多くの作品を発表している、イタリアはヴァスト出身のアレッシオ・ナタリーツィアと、ご存じジム・オルークによるコラボレイション。アレッシオが用意した素材をジムがいじるかたちで制作されたらしい。軸となる高音ドローンにさまざまな電子ノイズが絡み合い、次第にきらびやかさを帯びていく“Side A”は、00年代後半から10年代にかけて勃興した寂寥的ノイズ・ドローンの文脈に乗っかりつつも、感傷には寄りすぎない絶妙なバランスで実験を展開していく。よりアグレッシヴな“Side B”も秀逸で、ラフなビートとノイズが戯れ合う序盤、種々の電子音の乱舞をとおしてかろうじてメロディらしきものが形成される後半、いずれもなかなかに聴き応えがある。

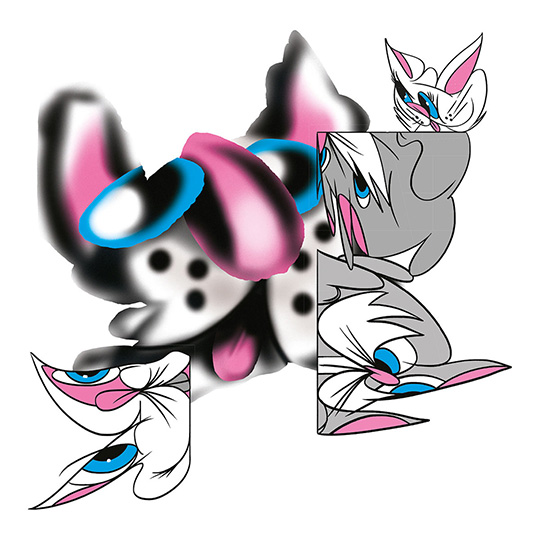

そして最後は、これまでプロスティテューツ(売春婦)名義で〈Diagonal〉や〈Spectrum Spools〉からコンスタントに良質なテクノを送り出してきたクリーヴランドのヴェテラン、ジェイムス・ドナディオによるスタブユーダウン名義のアルバム。“Wizard Upholstery”や“Neu Ogre”のウェイトレスなシンセによくあらわれているように、大枠としては90年代、カール・クレイグ以降のデトロイトやUKのテクノがベースになっているのだけれど、良い意味でどこか嘘っぽいというか、トムジェリないしバッグス・バニーのごとき動物のキャラ(ウサギ?)がばらばらに解体されて再配置されたアートワーク同様、サウンドのほうもコラージュ感が漂っていて、ストレートにリヴァイヴァルとして消費するのをためらわせるところがある。音同士の間隙やドラムの微妙な遠さなんかはむしろ、それこそパウウェルのポストパンクに近いかも。

以上3枚、それぞれ方向性は異なれど、〈Diagonal〉というレーベルの底力を教えてくれる、優れた作品たちである。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE