MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

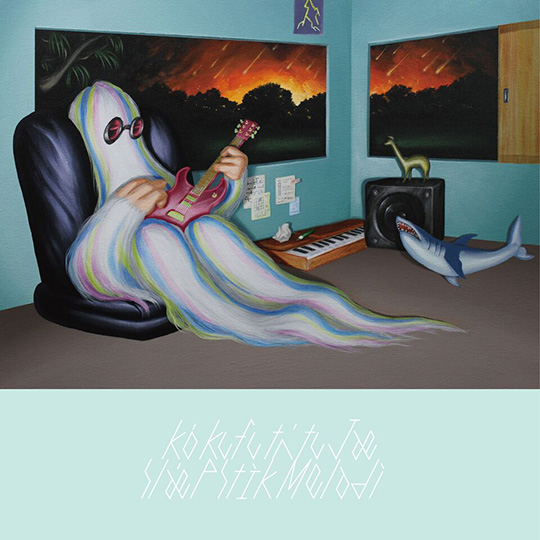

Home > Reviews > Album Reviews > 国府達矢- スラップスティックメロディ

天野龍太郎 Sep 26,2019 UP

前作『ロックブッダ』(2018年)が、あのすばらしい『ロック転生』(2003年)のその先を見つめた身体のアルバムであったならば、この『スラップスティックメロディ』と『音の門』は精神のアルバムである。もちろん、心身二元論をうんぬんしたいのではなく、ひとつのたとえであり、整理のしかただと思ってほしい。

「コブシを回して歌ったほうが身体が喜ぶ」「頭の中が真っ白になった時に、アジア的な旋律が突然生まれた」「意識していないところでそうした音楽が肉体に刻み込まれていたのかもしれない」「アジア的なものに立脚して音楽を考えてみようと思い付いた」と、『ロックブッダ』の制作について国府達矢は語っている(http://mikiki.tokyo.jp/articles/-/17323)。BAD HOP が言うところの「内なるJ」ではないけれど、国府はおそらく、それよりもべつの視点と深度で自身の身体に埋め込まれた非意識的なものへと向き合った。極東の島国にうまれ、生きる者として避けがたくある、なにかに。そうした対峙が、独自のグルーヴと奇妙な拍節感をともなったリズム、旋律、節回しであらわされたロック・ミュージックへと、13年がかりで実を結んだのが『ロックブッダ』だった、と。

対して、この『スラップスティックメロディ』と『音の門』は、『ロックブッダ』の制作過程で「廃人」となり、完全なる「鬱」状態のなかで副産物のように生まれたアルバムだという(http://mikiki.tokyo.jp/articles/-/22921)。

うつ、ひいてはメンタルヘルスの問題というのは、いま、とにかくトピカルで、アクチュアルなものだ。(ある種の映画や小説とはちがって)音楽の世界では、どうも作り手がそれをオープンにし、共有することで聞き手を勇気づけよう、エンパワメントしよう、という論調になりがちで、それが求められているきらいさえある。それを否定したいわけではないけれど、それに窮屈さを感じる瞬間もある、とわたしはおもう。なにもやる気が起きない、だるくて起き上がれない、ねむれない、食事をする気力さえない、なにもかもがどうでもいい……。もちろん、手助けも社会的包摂も必要だ。それでも肯定的なものに、どうしてもインクルードされえないネガティヴィティというものがあるとして、それをそのままのものとして、ただあるがままに受け入れ、提示できるうつわや表現というものも、あってはいいのではないか。

今回のふたつの作品についてミュージック・マガジン誌に語ったインタヴューで国府は、自身の父親について言及している。ギャンブル依存の父によって国府の家庭は壊れ、その父はいま、生活保護によって暮らしている、と。「そういう人とか、路上で生活をしている人を見ると、他人事だとは思えないんですよね」。社会に、ぎりぎりのところでインクルードされている者も、セーフティネットからとりこぼされてしまった者も、国府はじっと見つめる。そして、網の目のほつれから転がり落ち、路上にねそべる自身の姿を幻視する。彼は歌う。「だれにもなれず どこへもいけず/なんにもできずに/ただ ただよう だけのもの」(“日捨て”)と。あるいは、「あんまり かんじないから/ぼんやりとしてたから/きょうも いきていられた」(“うぬボケ”)と。

『スラップスティックメロディ』と『音の門』での国府の歌、詞、音は、自身のネガティヴィティを認め、それをただそのまま素描しているかのようだ。わたしも抑うつ状態におちいったことがある、そのなかでこんな歌が生まれた、それによってわたしは回復した、あなたもこれを聞いてがんばってほしい、わたしもがんばるから、応援する、と言うのではない。スナップショットや記録映像のような、ただただこうだった、という、むきだしのなまなましさがここにはある。それ以上でも以下でもなく、なにかを考えることでさえおっくうだ、といわんばかりの歌がレコードとして定着され、音楽としてかろうじてつなぎとめられている。シンプルなメロディとふくよかなリズムで語られるロック・レコードの『スラップスティックメロディ』よりも、まるでデモのようなざらっとした音質の弾き語りを中心とした、アシッド・フォーキーでさえある『音の門』のほうに、とくにそれは顕著である。とはいえ、世を捨てつつも、『スラップスティックメロディ』の“not matter mood”や“fallen”といったエレクトロニックなプロダクションの曲では、ハイハットのあつかいかたなどに現代的な音と向き合う姿勢が感じられる点もまた、おもしろい(制作中にドラムを生に差し替えた、ということも国府は語っているので、おそらく、これらはそれ以前のなごりではないかとおもう)。

曲を書く、つくる、歌う、吹き込む、という行為が自己治癒になりうることは、フランク・オーシャン(あるいは、兄が刑務所で受けたセラピーに着想を得て『Psychodrama』をつくりあげたデイヴ)などを参照せずとも、これまで多くの音楽家から語られてきたことではある。だが、国府の『スラップスティックメロディ』と『音の門』はセラピー的ではない。彼は自身の内側にびっしりと生えた、ざらざらとした表面の襞にひっかかったままの、どろどろとした言葉や音をそのまま吐き出している──二作を聞いていると、そんなふうに感じられるのだ。パーソナルだの、内省的だの、闇をさらけだしただのという粗雑な形容でこれらふたつのレコードをかたづけてはいけない、とわたしは感じている。重みを重みとしてそのまま引き受けること。否定性を否定性としてそのまま受け入れること。こぼれたもの、あぶれたものを、そのままのものとしてただ見つめること。国府が聞き手に手渡したこのふたつのアルバムは、そんなことを提示しているようにおもう。

天野龍太郎

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE