MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

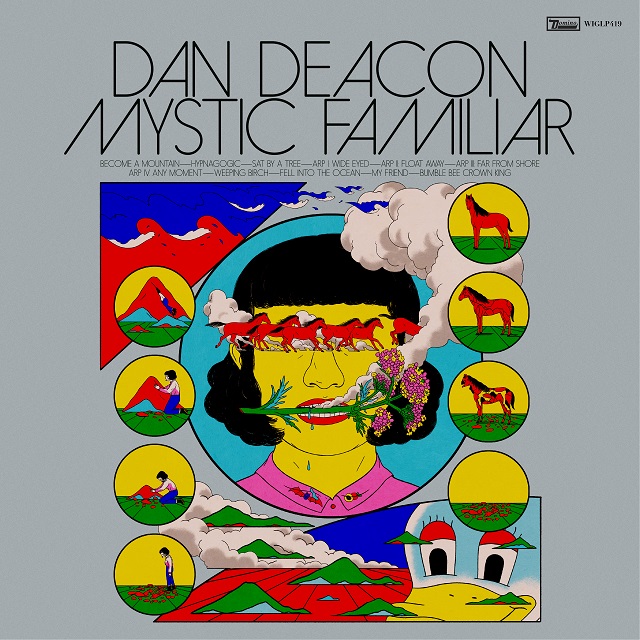

Home > Reviews > Album Reviews > Dan Deacon- Mystic Familiar

10年前のことを思い出す。ブルックリン・シーンに象徴される快活な実験主義がポップとして実を結んだことの象徴がアニマル・コレクティヴの『メリウェザー・ポスト・パヴィリオン』(09)だったとして、同年ボルチモアからセカンド・アルバム『ブロムスト』(09)のリリースで注目されたダン・ディーコンはまさに、その「アニコレ的なるもの」に対する無邪気な反響だった。宅録から広がる夢想としてのサイケデリック・ポップ、手づくりのエレクトロニック・サウンドでえんえんと遊ぶ子どもたち。

ただその後、アニマル・コレクティヴの逃避主義やチャイルディッシュな佇まいが社会のさらなる荒廃とブルックリン・シーンの霧散とともにインディ・シーンから後退していくなかで、彼(ら)の遊びはどこかでそれを謳歌する場所を見失ってしまっていたような印象がある。エイヴィ・テアのここ数年のソロ・アルバムとか実際に聴くとふつうに楽しめてしまうのだけれど、彼(ら)の一作一作が広く注目を集めていた00年代はいまから振り返ると、独特の熱に浮かされていたのだと思う。コ・ラがele-kingにボルチモアのエクスペリメンタルなシーンが収束したと語っていたのが2013年。ディーコンはコンセプト寄りの『America』(12)、より歌ものに近づいた『Gliss Riffer』(15)ときちんと個性を発揮する作品をリリースしていたものの、とくにその後インディ・ポップの前線から退いていたように思う。

その間このギーク風情の青年が何をやっていたかというと、意外なことにいくつかの映画音楽の仕事と、ニューヨーク・シティ・バレエ団やボルチモア交響楽団とのコラボレーションだったという。子ども部屋で大量のコードを繋いでひたすら笑っているようなイメージがあるひとなので、エスタブリッシュされた「楽団」との共作というのは想像しにくい。子どもだっていつか部屋を出て、スーツを着た大人たちと仕事をしなければならないということか。が、ディーコンの5年ぶりとなる本作『ミスティック・ファミリアー』は、オーケストラの大人たちと仲良くなって、そのまま彼らを引き連れて子ども部屋に帰ったような微笑ましさがある。

なにやらドリーミーにざわめく鍵盤が淡いムードを醸し、やがて落ち着いたオーケストラを導いてくるオープニング “Become A Moutain” のファンタジックさにスフィアン・スティーヴンスを連想したのは僕だけではないだろう。『ミスティック・ファミリアー』には、それぞれ重要な働きをしつつも00年代じつはそれほど混ざり合わなかったアニマル・コレクティヴ的なものとスフィアン・スティーヴンス的なものが出会い直すようなところがあり、彼らがたしかにIDMの実験(遊び)とアメリカ的マッチョイズムからの疎外感というところで繋がっていたことを再認識させてくれる。彼らは「弱さ」をべつの形で肯定しようとしていたのだと。そして、その次の世代であるディーコンはマッチョじゃない自分をいまも恥じていない。本作での彼の歌は初期の過剰なヴォイス・エフェクトからもっと素に近いものが多くなり、その上で、いつも以上に素朴に優しいメロディをなぞっていく。ハイテンポで無闇にアッパーな “Sat By A Tree” などは丸い身体を揺らしまくってエネルギーを爆発させるライヴでおなじみのディーコン節を思わせるが、こまやかな弦の使い方などで確実に洗練を覗かせる。組曲形式となっている “Arp” が本作の中核をなしており、マトモス的というか素っ頓狂なブレイクコア調というか、愉快なエレクトロニカ・ポップが5部にわたって展開される。けれどもそこに中盤で挿入されるフリーキーなサックス・ソロなどに、音楽家としてのディーコンの勉強の跡が刻まれている。オモチャ遊びの延長としてのIDMを、楽団から学んだことと交えて鳴らそうとする悪戯っぽさも。

死体がウジに侵食されている映像にポップに弾けるメロディを被せた “Sat By A Tree” のヴィデオには死や、それに向かっていくものとしての加齢への不安が表れていて、チャイルディッシュな自分を音で示してきた彼もたしかに年を取るのだと気づかされる。もうすぐミッドライフ・クライシスだってやって来るような年齢だ。けれど、成熟を拒否することとそれでも成熟せずには生きていけない葛藤、そんなアンビヴァレントがここでは「楽しく」具現化されていて、それは00年代のエクスペリメンタル・ポップの子どもたちが遊び倒した果てに残したものであるはずだ。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE