MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Kaoliang Brothers- Kaoliang Brothers

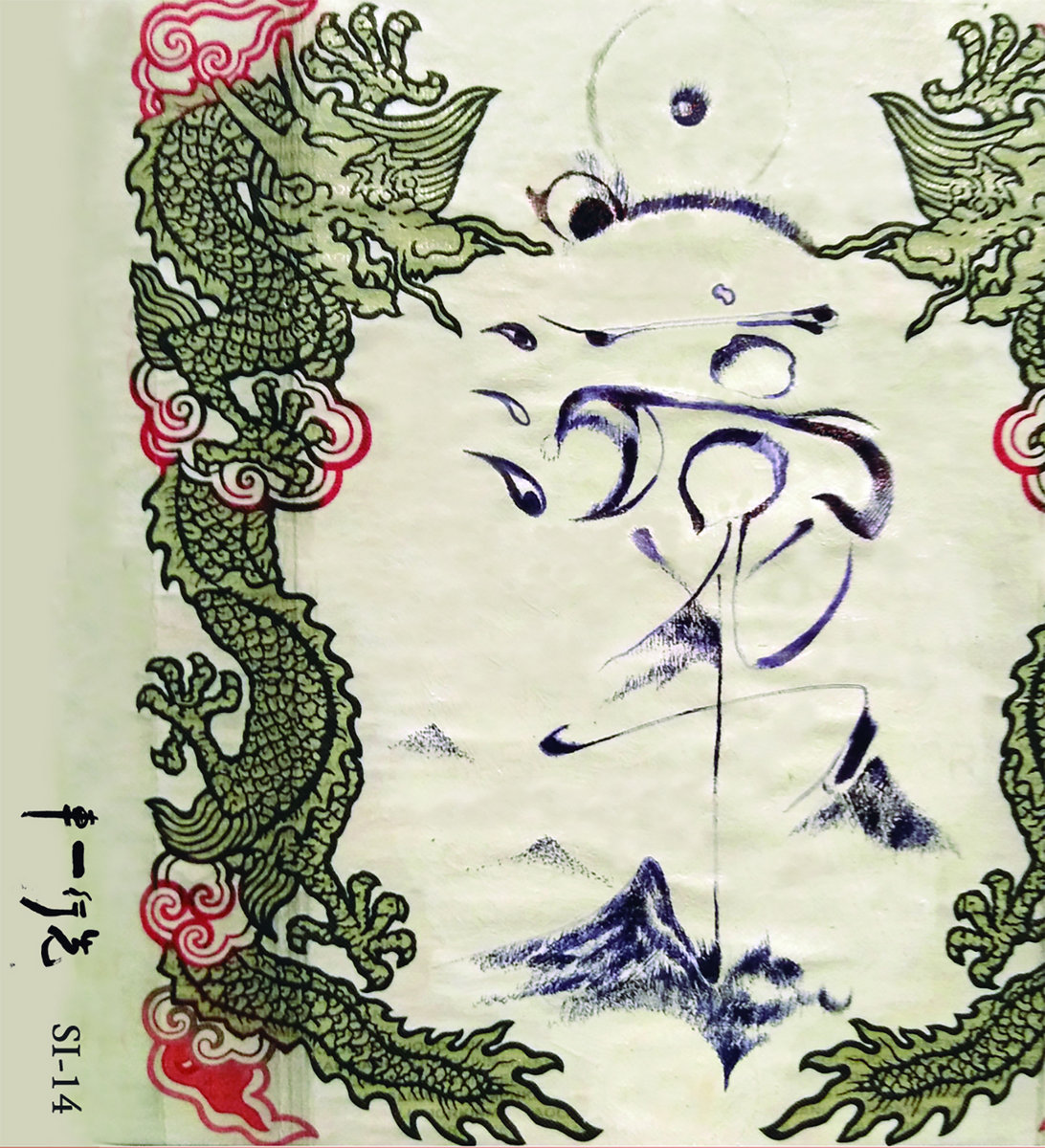

台湾・台北の住宅街の一角にある「先行一車」は、一見すると民家のような外観をした、しかしながらディープな音楽スポットとして知られるレコード・ショップ/イベント・スペースである。主にいわゆる実験的な音楽のレコードやカセット、あるいはインディー雑誌などが置かれているのだが、店名に友川カズキの楽曲名が引用されていることからうかがえるように、日本の作品も数多く取り揃えられており、筆者が訪れた際には副島輝人の名著『日本フリージャズ史』の中国語版抄訳を目にして驚いたものだった。ライヴ・イベントを開催することもあるこの場所は、台北のローカルな実験音楽シーンの拠点であるとともに、国境を越えてミュージシャンやリスナーが集い交流する稀有な場所となっている。さらに「先行一車」はレコード・レーベルとしても活動しており、同スペースでの録音をはじめとして、大友良英の未発表音源集や北京の新世代トゥ・ウェンボウらの作品など、これまで台湾内外のさまざまな音源を発表してきた。その最新作として2019年末に、台北のエレクトロニクス奏者ディーノとクアラルンプールのサックス奏者ヨン・ヤンセンによるKLEXフェスティバル2018での共演の模様が、「Kaoliang Brothers」名義で同名タイトルのカセット作品としてリリースされることとなった。

台湾ノイズ・シーンのパイオニアとしても知られるディーノは、ミキシング・ボードに音源をインプットせず、ボード自体をフィードバックさせることによりノイズを発生させるという、中村としまるを彷彿させる「ノー・インプット・ミキシング・ボード」の使い手である。対してヨン・ヤンセンは特殊奏法や高音の軋り、あるいは力強い咆哮などを駆使するフリー・ジャズ的なサックスを披露する演奏家だ。ふたりのデュオ・インプロヴィゼーションは、まるで高柳昌行と阿部薫による『集団投射』を強烈にアップデートしたかのような凄まじいノイズを轟かせる一方で、ときに演奏の手を止めて無音に近づき、しかし沈黙をいまにも突き破りそうな激しい緊張感を湛えた一音一音を鍔迫り合いのように繰り出していく。文字通り耳を劈く爆音のノイズから一触即発の雰囲気を漲らせた静寂まで、緊密なインプロヴィゼーションによってダイナミックな相互作用を繰り広げていく様は壮観だ。ユニット名に付されたKaoliang=高粱酒は、台湾で広く知られたアルコール度数60度近くにものぼる中国酒なのだが、大酒家でもあるディーノとヤンセンがリスナーをノイズの酩酊状態へと誘うような音楽とでも言えばいいだろうか。一心同体となったふたりの演奏の緊密さは、たとえばカセットB面の中盤でディーノがパルスの反復からビートを形成するなかで、そのリズムを伴奏にヤンセンがサックスを吹き荒び、しばらくするとこんどは電子音響ノイズのビートを浮かび上がらせるように管を通る空気の響きを強調していくといった演奏からもうかがえるだろう。

緊密に反応し合う即興演奏は、フリー・インプロヴィゼーションの世界ではときに敬遠されることもある。というのも、共演者のサウンドに対処することにばかり注意が向いてしまうと、ある種の機械的な反応の応酬となり、予定調和のやり取りへと陥ってしまうことがあるからだ。しかし、激しいノイズの快楽や途切れることのない緊張感がもたらす興奮といったサウンドの凄みはもとより、一体となったデュオがダイナミックな相互作用を示しつつ次から次へと変転していく様は、反応の応酬というよりも音が演奏家のコントロールを外れる瞬間を劇的に連ねていくといったほうが近く、すこぶるスリリングである。そして演奏内容に加えて、「先行一車」というローカルなスペース/レーベルから、国境を越えてこの音源が世界各地のリスナーへと届けられている点にも着目しておきたい。レコーディングが行われたKLEXフェスティバルは、クアラルンプールを舞台に主にアジア圏のミュージシャンや映像作家らが集う祭典だが、ふたりがかつて出演したアジアン・ミーティング・フェスティバルも含めて、一方でトランスナショナルな交流をフェスティバルというかたちで促進しつつ、他方ではその拠点となるようなローカルなスペースと関わり、録音作品を全世界へと向けて発信していくということが、インディペンデントで実験的な音楽シーンをサステナブルに活性化していくうえで必要なことのように思うのである。

細田成嗣

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE