MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

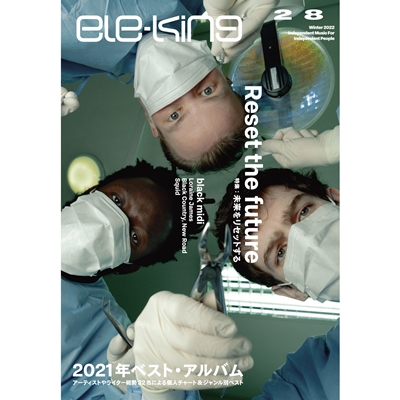

Home > Reviews > Album Reviews > Squid- Bright Green Field

日本のメディアが何かと話題にする「Z世代」、UKとは着目点にだいぶ隔たりがあるようだ。最近英国在住のある人物から言われたZ世代とは、まず環境やジェンダーや人種問題に関しての意識が高く、つまりPCがしっかりしていて、健康に悪い酒も煙草もやらない(大麻は別)、ほとんどが環境に優しい自転車派……云々、そして続けて言われたのは、しばらく保守党政権が続くのだろうけれど、ブーマー世代がほとんどいなくなったときには、自分たちの理想とする社会と資本主義とは噛み合わないことに気づいている/気づきつつあるミレニアルやZ世代が有権者となって、いっきに左よりの政権が生まれるんじゃないかと。偏った見方かもしれないけれど、この話の是非はともかくひとつ確実に言えるのは、こんな楽観論はとてもじゃないけれどいまの日本からは出てこないということだ。

UKのインディー・ロック/ポスト・パンク新世代の特集記事を7月末発売の別冊エレキングで企画し、彼の地のパワフルな若い音楽に熱中していると、嬉しい反面、ふと我に返ると悲しくなる。世界各国1時間あたりの賃金増加率を20年前と比較した場合、80%増加のイギリスに対して5%マイナスの日本。去年1月デイリーミラーが掲載した「イギリス人観光客のためのもっとも安い場所」の第三位が日本。日本円で390円のビッグマックはアメリカでは620円だそうで、以上は数週間前のTBSの報道番組で報じていたことだが、敢えて資本主義的観点で言えば、(円安政策とはいえ)どれだけ俺たちは安いんだろうかと。ちなみにイギリスとの比較で言えば、ボリス・ジョンソンがワクチン調達チームをスタートさせた昨年の4月、こちらはその月アベノマスク配布スタート……。

もうこの辺で止めておこう。暗くなるばかりだ。

昨今のUK音楽には、音楽学校がその役割を果たしているケースが多々ある。アデルやエイミー・ワインハウス、最近ではブラック・ミディを輩出したブリット・スクールだけではない、シャバカ・ハッチングスやUKジャズ・シーンの面々の多くもトゥモロウズ・ウォリアーズというジャズ・ミュージシャンの育成機関出身だ。階級を問わず才能さえあれば無償で入れるこうした教育機関は、ともに1991年という景気の良かったとは言えない年に設立されているが、イギリスは文化というモノに力を入れている国なんだなと。翻って我が国は……はい、もう止めます。

スクイッドはブラック・ミディやブラック・カントリー・ニュー・ロードのように、多大な参照元をもって音楽を自由形式に繰り広げているいまどきのバンドで、ブライトン出身の5人組。手短に言えば、CANとトーキング・ヘッズを掛け合わせたようなミニマルなファンク・サウンドとリチャード・ヘルをうるさくしたような、悲鳴さながらのヴォーカリゼーションに特徴を持っている。マーク・フィッシャーの『資本主義リアリズム』に影響されているような左よりの知的好奇心旺盛な連中で、たとえばMVでは今日の明るいディストピアとしての再開発された都市が描かれていたりする。

『ブライト・グリーン・フィールド』は、満を持してのデビュー・アルバムというわけだが、前評判に違わずじつにエキサイティングで、推進力のあるサウンドになっている。彼らの勉強熱心で頭でっかちなところにもぼくは好感を抱いているのだけれど、〈Warp〉が出すだけあって趣向を凝らしたそれぞれの楽曲はたしかに興味深い。たとえば“2010”はクラウトロックとボサノヴァを混合したような心地よさがあり、一瞬だけ対極的なハードコアが火を噴くものの、最後はスペース・ロックの彼方に飛んでいく。サン・ラー風のフリー・ジャズからはじまる“The Flyover”は、クラスター風の電子の宇宙に転換したか思えば、突如トーキング・ヘッズ風のファンクへと進路を変える。

こうした節操のない折衷感覚は、繰り返しになるがブラック・ミディやブラック・カントリー・ニュー・ロードらと同じで、過去の情報が無秩序に溢れかえっている現代らしい傾向であり、それを前向きに捉えたアプローチであることは彼らの意気揚々としたサウンドからも感じられる。

しかしながら、スクイッドを好きになれるかどうかはサウンドよりも、クセの強いヴォーカルを受け入れられるかどうかに関わっているのかもしれない。アルバムでもっとも目立っている“Narrator”は、軽快で、じつにクールにポスト・パンクなファンクを展開しているが、ここに泣きわめいているようなオリー・ジャッジのヴォーカルが心おきなく噴火する。曲の後半では、スピーカーから汗が飛び散るかのような勢いでひたすら叫び続けているわけだが、叫びたいのはこちらのほうである。毎晩ニュースを見るのが憂鬱で仕方がない……って、いやいやいや、それよりも、これまたブラック・ミディと同じことが言えるのだが、スクイッドの音楽にも演奏の喜びが横溢している。そして、それにしてもみんな演奏がうまい、うま過ぎる。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE