MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

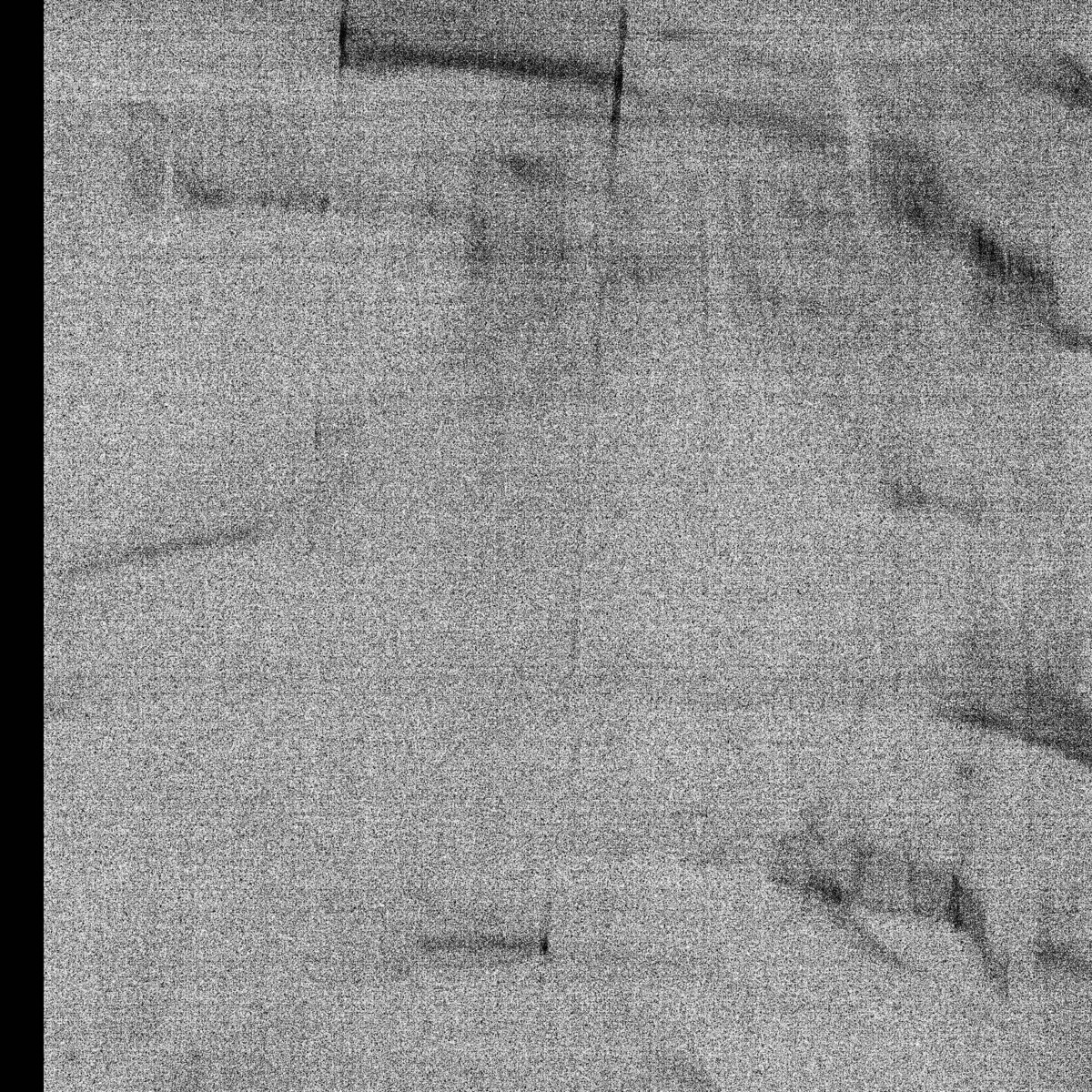

Home > Reviews > Album Reviews > Robert Gerard Pietrusko- Elegiya

現代を代表するアンビエント作家ローレンス・イングリッシュが主宰する〈Room40〉からリリースされたロバート・ジェラルド・ピエトルスコの『Elegiya』(https://room40.bandcamp.com/album/elegiya)は、10年代以降の「高密度な音の粒の持続によるドローン/アンビエント作品」の中でも、ひときわ質が高いものに思えた。

例えばステファン・マシューの10年代以降のドローン作品やヤン・ノヴァクのアンビエント/ドローンに匹敵すると書けばよいだろうか。音が空気の粒子のように心身に浸透する感覚が満ちていたのだ。電子音の海に溶かされていく弦楽器のような音響の持続と変化。ミニマルでドラマチック。相反する要素が、音の空気と時間に溶け合っている。

ロバート・ジェラルド・ピエトルスコは1979年生まれ、米国出身の音楽家、デザイナー/サウンド・アーテイストである。ハーバード大学大学院デザイン研究科のランドスケープ・アーキテクチャーと都市計画の助教授でもあるという。彼はこれまで「ニューヨーク近代美術館」(MoMA)、「サンフランシスコ近代美術館」(SFMOMA)、パリの「カルティエ現代美術館」など、さまざまな美術館やギャラリーでの展示をおこなってきた。

音楽家としてのロバート・ジェラルド・ピエトルスコは、エクスペリメンタル・シューゲイザー・ロックの Mahogany としての活動でも知られている。電子音楽家としては2019年に Six Microphones 名義で、ケンブリッジを拠点とするサウンド・アート・レーベル〈Counter Audition〉(https://www.counter-audition.org/000ca-six-microphones)とリチャード・シャルティエが運営する現代サウンド・アート・レーベルの老舗〈LINE〉から『Six Microphones』(https://lineimprint.bandcamp.com/album/six-microphones)を発表した。『Six Microphones』は、2013年にニューヨークの「ストアフロント・フォー・アート・アンド・アーキテクチャー」で発表されたインスタレーション作品の音源を編集したアルバムで、硬質かつ無機質な持続音が展開される美しいサウンド・アート音響作品だ。

本作 『Elegiya』は、『Six Microphones』に比べると柔らかなアンビエント感覚が濃厚な作品に仕上がっている。シューゲイズ的ともいえる快楽的なノイズ・アンビエントを展開しているのだ。心地よく、つい何度も聴いてしまいたくなるような中毒性がある。

『Elegiya』には全9曲が収録され「5つのピアノのモチーフ」の変奏と展開で構成されている。じっさい聴いてみるとピアノの音は溶け合うように消失してしまっており、淡い響きのドローンへと変化を遂げていることもわかってくる。そのサウンドはロマンテイックかつシンフォニックだ。坂本龍一とクリストファー・ウィリッツが2007年にリリースした『Ocean Fire』に近いムードといえばわかりやすいかもしれない。ステファン・マシューとデヴィッド・シルヴィアンの傑作『Wandermude』の音響に近いムードも持っているようにも聴こえた。

ともあれ『Elegiya』において音の実体(ピアノの原音)は緻密かつ大胆な加工と編集によってはぎ取られ、別の音響へと変化を重ねていくさまをわれわれは耳にすることになる。かつて00年代のマイクロスコピックな音響は、ミニマリズムの極限へと向かっていったが(『Six Microphones』はそれに近い)、本作『Elegiya』においては世界の不安定や破滅への予感を孕んだムードを聴き手の心理に「効かせる」ごときサウンドを生みだしているのだ。

この変化は「世界」に「破滅への予感が充満してきた」ことと無縁ではないかもしれない。じじつ『Elegiya』には、「破滅への予感」というべき非劇的なトーンが全編に横溢している。それゆえ「Elegiya=エレジー=悲歌・哀歌」なのだろう。むろん、ここには「声」や「歌」はない。メロディですら音響の海に溶け切ってしまっている。しかしそれらの残滓のような響きは音の残像の向こう側に微かに「ある」のだ。

『Elegiya』には失われてしまったものを希求するロマンティシズムと「いまここ」の喪失を鳴らすリアリズムが溶け合っている。世界への「エレジー」のように。まさに黄昏色のごとき深いノスタルジアを内包するアンビエント作品といえよう。

デンシノオト

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE