MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

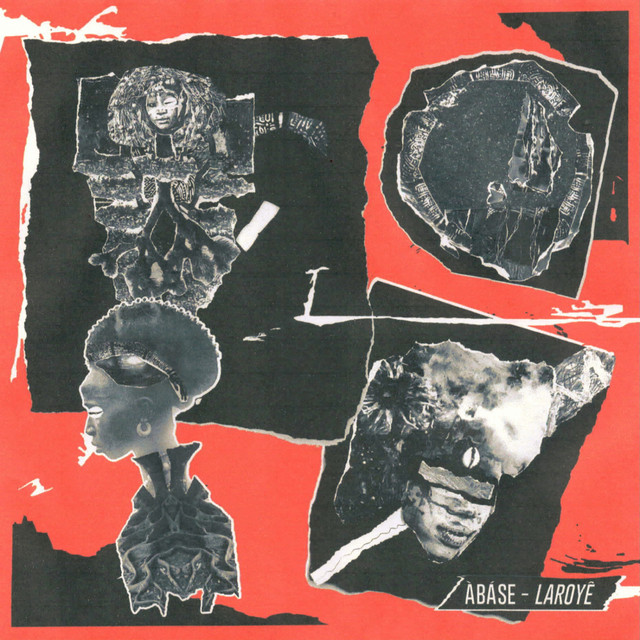

Home > Reviews > Album Reviews > Àbáse- Laroyê

アベイスの作品を聴くと、かつて1990年代半ばから2000年代初頭頃に流行していたクラブ・ジャズを思い起こさせる。当時はブラジリアンやラテン、アフロなどの生音とハウスやブロークンビーツなどのクラブ・サウンドを融合したアーティストが多くいて、ジャズ方面ではジャザノヴァやトゥルービー・トリオなどのドイツ勢がその代表で、UKでもダ・ラータなどさまざまなアーティストが活躍していた。ジョー・クラウゼル、ルイ・ヴェガ、アンソニー・ニコルソン、ロン・トレント、オスンラデなどのハウス方面のアーティストも、生音を取り入れたブラジリアン・ハウスやアフロ・ハウスなどを多く作っていた頃だ。現在はこうした作品を作っているアーティストはあまり多くないだけに、アベイスに初めて触れた人は逆に新鮮に感じるかもしれない。

アベイスはハンガリーのブダペスト出身のサボルチ・ビグナールによるプロジェクトで、現在はドイツのベルリンを拠点に活動している。ベルリンと言えばテクノの街だが、ジャザノヴァのように様々な音楽に対して造詣の深いアーティストも生んでいるので、アベイスがラテンやアフリカ音楽を取り入れていったのも決して不思議ではない。実際、ドイツにはアフリカやブラジルから移住してきたアーティストも多く、日本で考える以上にそれら民族音楽が広まっている。サボルチはキーボード奏者で、彼の演奏を軸にドラム、パーカッション、ベース、ギター、サックス、フルート、トランペット、マリンバなどのプレイヤーやシンガーが集まってアベイスは形成される。

2019年にリリースされたファースト・アルバムの『インヴォケーション』を見ると、録音はブダペストとベルリンのほかにブラジルのリオデジャネイロとアフリカのガーナでも録音されていて、それぞれ現地のミュージシャンが参加している。あとはFKJやダリウス、マックス・グラーフなどとの共演で知られるウェイン・スノウも参加していて(彼もナイジェリア出身である)、ほかもだいたいアフリカ音楽やブラジル音楽などに精通した面々が集まっているようだ。そして完全な民族音楽をやっているわけではなく、そうしたエッセンスを取り入れながらダンス・ビートとうまく融合させているのがアベイスで、DJ/プロデューサーでヒップホップからハウスなどさまざまなクラブ・サウンドにも慣れ親しんできたサボルチの才覚が表われている。もともと彼はブダペストでBBPというヒップホップDJをやっていて、ミュージシャンやDJ集団のソウルクラップ・ブダペストの一員でもあった。フルート奏者のファニ・ザハール、パーカッション奏者のバリント・ジグリ、ドラマーのレヴェンテ・ボロスなど、『インヴォケーション』に参加する多くのミュージシャンはこのソウルクラップ・ブダペスト出身である。

新作の『ラロイ』はファニ・ザハールなど『インヴォケーション』の参加者が引き続き加わるが、リオデジャネイロとサルヴァドールでの録音ということもあって、現地ブラジル人ミュージシャンとのセッションが前作以上に収められている。参加者には現代ジャズの分野とも交わりながら世界的に注目を集めるシンガー・ソングライター/マルチ奏者のアントニオ・ロウレイロはじめ、アフロ・ブラジリアン伝承のバイーア音楽のオーケストラを率いるレティエレス・レイテ、ブラジルの黒人音楽研究家にして若手シンガー・ソングライターのルチアーネ・ドムなどブラジル音楽界の鬼才や重鎮から新鋭も参加している。

ルチアーネ・ドムが歌う “オヤ” はアフロ・サンバをモチーフとしたダンサブルなナンバーで、かつてのダ・ラータあたりを彷彿とさせる。アコースティックなナンバーではあるが、ダンス・ミュージックとしてのグルーヴを持っているところがアベイスの真骨頂である。“イレ・イェ” はブロークンビーツ調となってエレクトリックな度合いが増しているものの、基本にあるのはアフロ・ブラジリアンのリズム。ブラジル音楽の中でもバイーアやサルヴァドールのアフリカをルーツとする土着的な音楽が『ラロイ』の軸となる。アントニオ・ロウレイロのヴィブラフォンとファニ・ザハールのミステリアスなフルートがフィーチャーされた “アガンガトル” はさらにアフリカ色が強く、バイーアやリオデジャネイロの黒人密教であるカンドンブレにインスパイアされたもの。

ミナス音楽風のフォークロアな “エラ” やフォーキーなSSW調の “アヴェンディア7” などの歌曲を挟み、躍動的なアフロビートの “アウォ・オッサニン” はバイーアのアフリカ系ブラジリアンの伝承音楽団体であるオロドゥンのパフォーマンスをイメージしている。ダブステップやベース・ミュージックを取り入れた “イフェ・ラヨ” やディープ・ハウス調の “オニレ” はアルバムの中ではエレクトリック色が強いものだが、たとえば “イフェ・ラヨ” のパーカッションを有機的に用いたアプローチなどはアベイス独特のものだ。ポルトガル語のラップがフィーチャーされる “グエット” はフューチャリスティックなブラジリアンR&Bで、伝統的なブラジル音楽だけでなく現在のブラジル音楽も反映した作品。一方、ラストの “サラシアノ” ではレティエレス・レイテがフィーチャーされ、土着性の高いブラジリアン・ジャズを展開する。ときに本場ブラジル人顔負けのパフォーマンスを披露し、ときにクラブ・サウンドと融合した独自のアプローチも見せる『ラロイ』には、アベイスによる新旧に渡るさまざまなブラジル音楽の研究の成果が表れている。

小川充

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE