MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

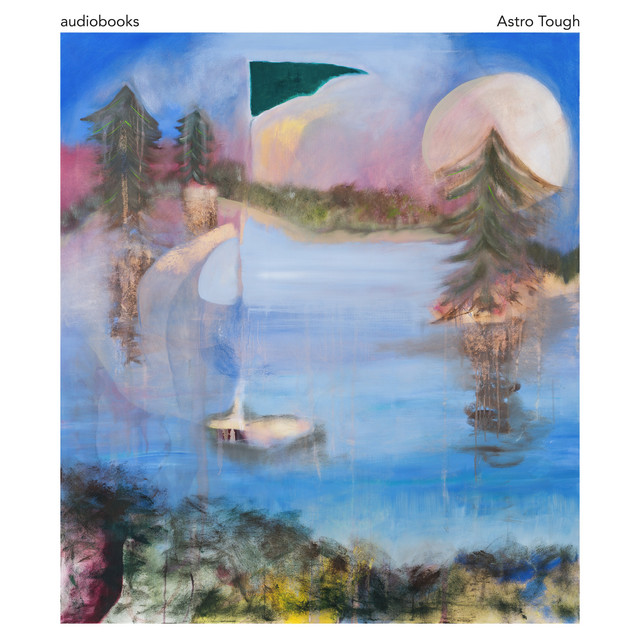

Home > Reviews > Album Reviews > audiobooks- Astro Tough

長い白髪に白い髭、ハリー・ポッターに出てきそうな風貌の男とファーのついたフードを被った眼光の鋭い若い女、パイ&マッシュの店でふたり並んで何かを見ている。オーディオブックスの新しいアーティスト写真を見ればすぐさまに何か異質なことが起きているということがわかる。大事なのはいつだってバンド名とそのたたずまいで、音楽はその後からついて来る。期待に胸を膨らまして再生ボタンを押す。ほうらやっぱり。そうして僕はぶっ飛ばされる。

オーディオブックスの2ndアルバム『Astro Tough』は1stアルバム『Now!(in a minute)』よりも洗練されていて、攻撃的で、不機嫌で、悪態と叫び声が響き、踊り出したくなるような瞬間が現れて、メロドラマみたいな音が聞こえて来る。その瞬間ごとに表情を変えて複雑でどんなアルバムかと一言で言い表すことは難しいけれど、とにかく何かおかしなことが起きているっていうのは明白だった。このアルバムは尖りまくっている。

それはオーディオブックスの結成にいたるまでの話にしても同じだった。カリブーの “Odessa” をミックスしたことで知られ、FKAツイッグス、フランク・オーシャン、グラス・アニマルズ、最近ではレッツ・イート・グランマやコートニー・バーネットと仕事をしているベテラン・プロデューサー/ミキサーのデヴィッド・レンチはとあるパーティでゴールドスミスに通う美大生エヴァジェリン・リンと出会う。翌日、彼女はなんの連絡もなくレンチの仕事場にやって来て無数の質問を投げかけとあと、彼のモジュラーシンセサイザーを一日中いじっていた。その翌日も彼女はやって来てスタジオの中で遊んでいた。彼女曰くレンチのスタジオに来ると美術学校で描いた絵からインスピレーションを得てクリエイティヴなエネルギーがあふれ出てるとかなんとか。リンにとっては絵と音楽は同じもので、互いに影響しあい頭の中の同じ場所を使って違う材料から生み出されるものなのだという。そして彼女は言う、絵を描いていないときは、ある意味、歌詞が苦しんでいるように見えると(この2ndアルバムのアートワークもリンが描いたものだ)。そんな風にしてインスピレーションを活性化させる彼の仕事場が彼女の遊び場になった。漂うインスピレーションから歌詞をつかんで、シンセサイザーの音色からそこに潜むムードを盗む、そうやって彼女と彼は遊びで15曲ほど作ったのちにこれをプロジェクトにしようと決めた。

2018年の1stアルバムの『Now! (in a minute)』においてオーディオブックスは「極力最初のテイクを使うこと」と自らに縛りを課して、インディ・ミュージックがかかるダンスフロアで髪を振り乱して踊るビョークのようなエキゾチックでポップ、ときおりスポークン・ワードが飛び交う、奇妙で優れたアルバムを作り上げた。そうしてこの『Astro Tough』はそこから一歩進みルールを変えて、今度はより作り込んだアルバムを制作しようと決めた。その結果、混乱したビョークは消え去り、よりクールで洗練された社会やそこでの出来事に対して意見を持った鋭い眼光の女性が現れた。1stアルバムにあり同時に魅力でもあった四方にまき散らされた乱雑なエネルギーが方向性を持ち、集約され、的を定めて放たれているような感じだ。同じようにスポークン・ワードが飛び交い奇妙でインディのダンスフロアをイメージさせるところもあるけれど、2ndアルバムは1stアルバムと比べてずっとシリアスでそうして同じくらい複雑な色味を帯びている。

かってマーク・E・スミスがおこなったような攻撃的なテクノ・サウンドに載せたスポークン・ワードで小さな女の子がなくしてしまった人形(それは彼女の唯一の友達だった)を探しているうちに深みにはまり込んでしまったと歌われる “The Dall”。かと思えば続く “LaLaLa It’s The Good Life” では陽気なシンセに誘われるまま、皮肉まじりに都会のグッド・ライフが歌い上げられる。“He Called Me Bambi” ではムードを一転エスニック調に変え、アコースティック・ギター、生のドラムにストリングスを添えて、ディーン・ブラントの物語あるいはミカ・リーヴィの世界に出てきそうな雰囲気を醸し出している。「この男はマネとモネの違いもわからない」 “The English Manipulator” で唄われるような若干のスノッブっぽさもありもするけれど、それも曲に乗ってしまえば素敵なワン・エピソードに早変わりだ。ブラック・サバスの “Planet Caravan” を下敷きにしたという “Trouble in Business Class” にはディオール・オムのリッチマンやいにしえのビル・サイクスが登場し、ロンドンのオリンピック・パークの周辺地域がかつてペストの死者の集団埋葬場所だったということが示唆される。方向性を欠き、出口を見失い、闇の中で徘徊を続けるようなこの曲には重さがあって、ひょっとしたら制作時期の世界の空気が影響しているのではないかと思わず考えてしまう(しかしこの時期に作られた音楽に暗く影を落とした世界の影響がないものなどあるのだろうか?)。

結局のところオーディオブックスが優れているところはその奇妙な複雑さなのかもしれない。同世代の人間ではない男女二人、経歴もバラバラで見てきたものも違っていて、それをひとつの方向にまとめるのではなく、違ったまま混乱と差異を形にする、それこそがオーディオブックスの魅力なのだ。年齢が倍ほど違うふたりの、どちらかのための音楽ではなく、それぞれの持ち味を発揮してそのあとでバランスを取る。だから結局は尖っていくしかないのかもしれない。バランスを取ろうと思うのならば自身も相手と同じくらいの意識を持たなければならないのだから。そしてその結果として奇妙に尖ったアルバムが出来あがる。人工芝、「アストロターフ」を言い違えたことからタイトルがつけられたというこのアルバム『Astro Tough』の持つ空気はなんとも奇妙で尖っていて、そしてそれがとても魅力的に映るのだ。

Casanova.S

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE