MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

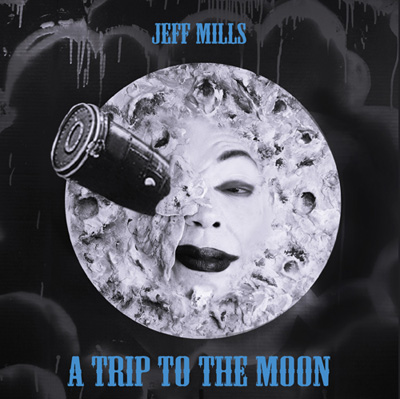

Home > Reviews > Live Reviews > Jeff Mills- @渋谷 CONTACT

あまりに濃密な一日だった。

この日は非常に重要な面会があって、殺人的な日差しと蒸し風呂のような湿気のなか、ふだんは足を運ぶことのない某所へと遠征。その時点でけっこうな体力を消耗していたのだけれど、国葬反対の示威行動があると聞けばのぞいてみないわけにはいかない。

国会前へとたどり着いたころにはすでに日は没していた。いっこうに衰える気配のない熱気と湿気。主催者発表で4000人だったか、たしかにかなりの人数が集まってはいたものの、スピーチとシュプレヒコールとフォーク・ソングが骨格をなす、いうなれば旧来式の抗議だった。そういった積み重ねがたいせつなのはじゅうじゅう承知のうえで、個人的にはやっぱり楽しさのあるサウンドデモのほうがいいなー、などと文句を垂れる。

そういえば、日本で実質的に初のサウンドデモを誘発することになった2003年のイラク戦争のとき━━いまとは事情が異なり、USやUKの政府が戦争賛成だった時代━━に緊急出版された本、『NO!! WAR』にはジェフ・ミルズもコメントを寄せていたのだった。

そう、ジェフ・ミルズである。まもなくクローズするCONTACTに、ミニマル・テクノのパイオニアがやってくる。本番はこれからだ。腹ごしらえを済ませ、死にかけていたスマホを充電し、渋谷へと急ぐ。駐車場の階段を降りていくと、すでにWata Igarashiが大いに場を盛りあげていた。キックとハットのしっかりした、ハード寄りの4つ打ちがかかっている。平日だというのに、この時点でもうけっこうな混み具合である。暑い。とにかく暑い。

ジェフ・ミルズのターンは0時から。無調的でスペイシーな、彼らしいハード・ミニマルが序盤を彩る。長くても2分くらいだろうか。地上に這い出たセミのごとく短命なフレーズの数々。息つく間もなくつぎつぎと押し寄せるサウンドの波は、このお先真っ暗な時代にあって、「未来はこんなにあるんだよ」と無数の選択肢を示しているかのようだ。

ときおり巧みにズラされるリズム・パターン。五臓六腑を震撼させる低音。「ザ・ウィザード」の指は、キツツキのごとく909を襲撃している。DJではない。ライヴだ。じょじょにパーカッシヴでメロディックな要素が増していく。1時を過ぎたころだろうか。ダーク・コメディ(ケニー・ラーキン)の “War Of The Worlds” が鳴り響いたとき、今日は特別な夜になるのではないかと、根拠なき直感が脳裏をよぎる。

溢れかえるひと、ひと、ひと。どこにいても浴びざるをえない汗、汗、汗。7月のベンUFO公演のときもたいがいだったけれど、集客率はおそらくそれを上まわっていた。場所の問題もあったのかもしれないが、とにかく尋常ではなく暑かった。

流れが変わったのは2時前ころだったと思う。強烈なリフが耳に飛びこんでくる。“Sonic Destroyer” だ。雄叫びをあげる一部のオーディエンスたち。いてもたってもいられなくなる。それから20分ほどが過ぎ、だれもが知っているだろうピアノの旋律が道玄坂の地下に響きわたる。“Strings Of Life” である。咆哮に、絶叫。しかしこの興奮ですら布石に過ぎなかった。

当初の終了予定時刻である3時を過ぎたころ。とんでもない熱気に覆われているにもかかわらず、全身の毛が逆立つのがわかった。調は変えられている。でも聴き間違えるはずがない。何度も何度も聴いた、あのイントロ。まごうことなき “Hi-Tech Jazz” だ。

ヒートアップするフロア。わかる。わかるよ。だってこの曲は、ジェフ・ミルズがURを脱退したあとに発表された曲なのだ。それをいま目の前で、ミルズがプレイしている。頬をつたう生ぬるい液体が汗なのか涙なのか、もはやじぶんでもよくわからなかった。

以降、パーカッシヴでハードな展開を経てパフォーマンスはいったんの終了を見る。汗だくのミルズ。鳴りやまない拍手。すぐさま再開されるプレイ。20分ほどであらためてショウは終わりを迎えるが、拍手も歓声もいっこうにおさまらない。時刻を確認し、再度アンコールに応えるミルズ。ふだんクールな彼が、笑顔を見せている。気がつけば4時をまわっていた。

4月に出たジェフ・ミルズ・アンド・ザ・ザンザ22名義のアルバムでは、かつての “Jupiter Jazz” を想起させるミルズ流「ハイテック・ジャズ」が展開されていたわけだが、他方で同作はいつかバンドで演奏したときにマジックが発生するよう、将来のプレイヤーたちのために余白を確保してもいた。過去を振り返りつつ未来を志向するその姿勢は、この日のパフォーマンスにも通じていたように思う。

相変わらず世情は暗澹としているけれど、この日ジェフ・ミルズが示してくれた希望の断片を、ぼくは生涯忘れないだろう。

[9月8日追記]

悔しいことにぼく自身は気づくことができなかったのだが、この日彼はトニー・アレンとの共作曲もプレイしていた、との情報を得た。ミルズは公演直前まで同曲を入念にエディットしていたという。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE