MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

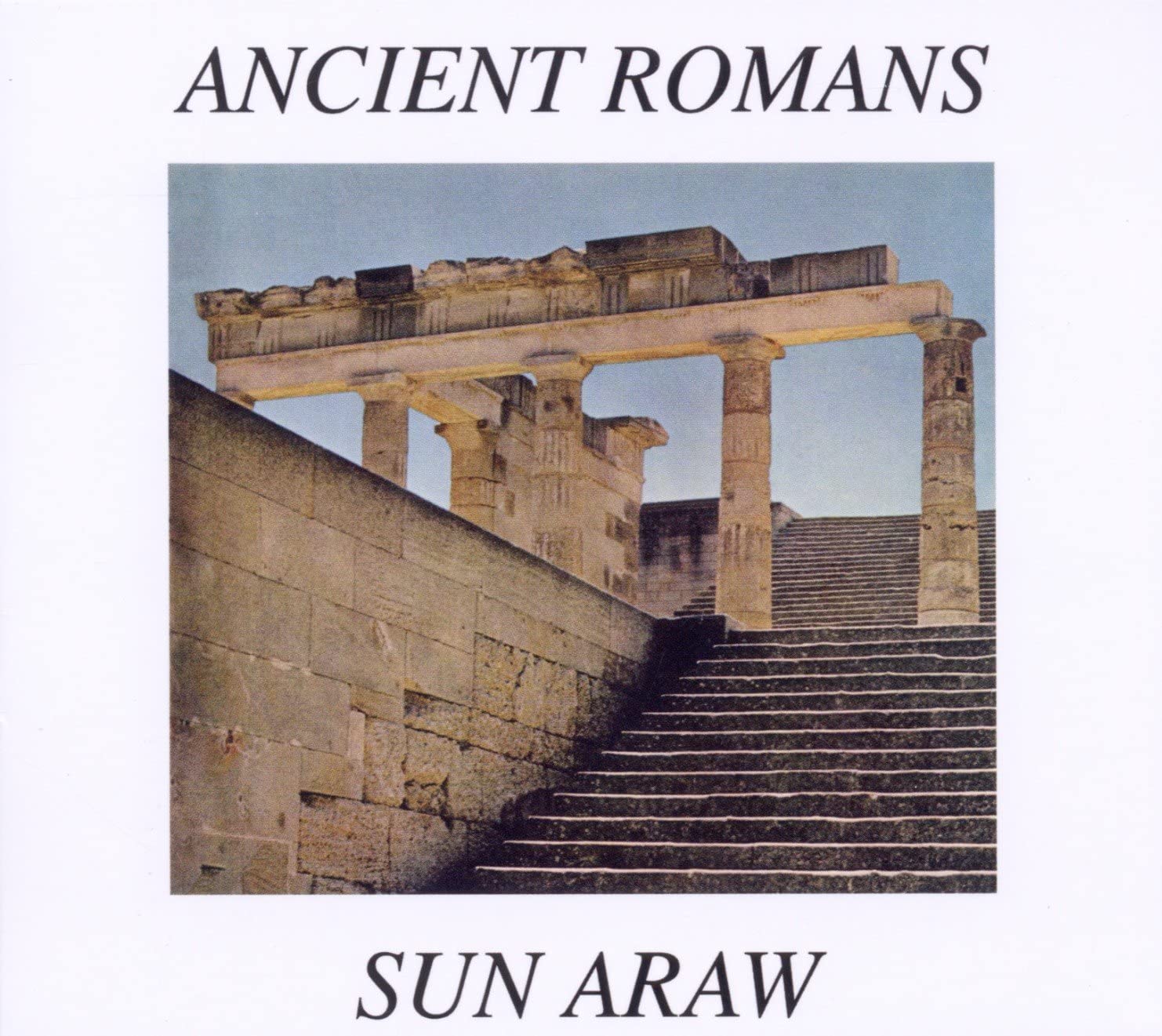

Home > Reviews > Album Reviews > Sun Araw- Ancient Romans

リイシューやリマスターが続いていたけれど、『オン・パトロール』以来、1年半ぶりとなる5作目はどうやらセルフ・レーベルから(正確にはマシュウデイヴィッドとのライヴ・カセットが昨年末にリリースされている)。

マスタリングにソニック・ブームを迎えているところがまずは目を引くところで、導入はテリー・ライリーを思わせる中華風味のシンセ・ドローン。これがなかなか堂に入っていて、続く"クラウン・シェル"にも基本的なムードは引きつかれながら、だんだんとトレードマークのダブ・ファンクへと発展していく。それも前ほど先へ先へと急ぐ感じはなくなって、ダブに遊んでいるようなパターンが増え、全体的に陶酔感も高まっている。つまり、ソニック・ブームの起用はかなり頷ける。さらに"クレタ"ではサイケデリックな音が乱舞が延々と持続し、どこをとってもトリップ・ミュージック以外の何者でもなくなっていく。気持ちいい。

『古代ローマ的』というのはさすがにダッサいタイトルだけど、瞑想的なモードに入りすぎて、もはやこの世にいる気がしないのだろう。それこそ60年代の轍をそのまま繰り返してしまいそうなほど現代には距離を感じ、頭の中はフィリップ・K・ディックのようなことになっているに違いない。目を上げたらローマが見えたとか、そんな感じ。イギリスを中心としたヨーロッパのセカンド・サマー・オブ・ラヴからは、こうした感覚は生まれなかった。「知」はアジアや古代に潜在しているという強迫観念はアメリカ人に独特のものなのだろうか。我らがキャメロン・ストーローンズがハレ・クリシュナやサイエントロジーのようにならないことを願うしかありませんね。

中盤からは多少、乱れ打ちの感覚でトリップ・ミュージックのいろはが並べられる。いささか苦行めいた"デルフォイの神殿にて"(......ってギリシャじゃなかったっけ?)、どこからかドン・チェリーが出てきそうな"シーザーにぴったり"、後半はまたガラッと雰囲気を変えて、モンドめいた猥雑さを併せ持ちながら混沌としたヴィジョンが展開され、最後は100%シルクなどの動向を意識したのか、呪術的なディスコで締めくくられる(この曲だけベスト・コーストからボッブ・ブルーノがエンジニアに起用されている)。これでようやく現代に戻ってきたという意味なのだろうか......。

三田 格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE