MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

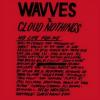

Home > Reviews > Album Reviews > Cloud Nothings- Attack On Memory

スティーヴ・アルビ二起用の理由は「部屋で録った感じにしたかった」からだそうで、これはじつに正しいアルビ二理解であると思うし、インディ・ロックにおける若い世代の感性や音に対するスタンスを象徴するような言明であると感じる。ビッグ・ブラックが好きだから、シェラックが好きだからという類いの、ただのアルビ二信仰が彼を本作のプロデューサーに迎える動機であったとすれば、もとよりクラウド・ナッシングスにここまでの脚光を浴びるようなポテンシャルはなかった由である。ニルヴァーナすら「ちゃんと聴いたことはない」という90年代生まれがいまスティーヴ・アルビ二に求めるものとはなにか。そのカッコ埋め問題の解答として「部屋で録った感じ」というのはなんとも的確で痛快だ。そしてまたチルウェイヴという世界中のベッドルームをつなぐミクロかつグローバルな音楽ムーヴメントがまさに時代の気分であることを証すエピソードでもある。

さてクラウド・ナッシングスの3枚目となる『アタック・オン・メモリー』が高い評価をもって迎えられている。すでに触れたように、プロデューサーとしてグランジ・サウンドをつくりあげたレジェンダリー・エンジニア、スティーヴ・アルビニを起用したことが大きく話題になっており、実際に冒頭の"ノー・フューチャー/ノー・パスト"などは硬質で殺伐とした、アルビニ自身のプロジェクトを彷彿とさせる仕上がりで素直に驚いてしまった。ソング・ライティングにおいても若干の変化がみられ、「いたるところフック」といった感のきわめてキャッチーな直球ガレージ・ポップは、暗鬱としてダウン・ビートな曲調に姿を変えている。「いたるところ灰色」、ジャケット・デザインさながらである。

とはいえ、バンドの勢いやアルバム自体が発するオーラにはなんら失速するところはない。むしろ充実した新作だとだれもが認めずにはいられないだろう。実際のところ、1年強ほどのあいだに矢継ぎ早にアルバム・リリースを重ね、そのどれもがリスナーを納得させるクオリティを持っているというのは賞賛に値する。インタヴューを読む限り、「これまでとは違うことがやりたかった」ということだが、それはアーティストであれば誰もが思っていることだ。彼らのように苦悩や研鑽の跡をみせることなくそれを成すのは至難である。というか、彼らはまだ壁になどぶつかってはいない。むしろ自らの可能性の無限にふるえているのである。暗鬱なムードが色濃いとは述べたが、それは自らの音楽性やキャリアをめぐる迷いや葛藤ではない。矛盾するような表現だが、むしろ非常な期待値を含んだ暗鬱さである。才能も無論だが、とにかくいまは何でもやってみたい、そしてそのための力が自分たちにはありあまるほどある、という若さや柔軟さや自信がこの作品の根本にある。我々はその柔らかく伸縮するエネルギーから目が離せないのだ。

よく聴けばメロディ・メイカーとしてのディランの方法論はほとんど変わっていない。我々の心の青い部分に突き刺さり追い立る、とても美しい旋律を携えている。"ステイ・ユースレス"など、アルバム後半にはこれまでの彼ららしい楽曲も顔を覗かせる。フロントマンのワンマン・バンド的な性格が強く、メンバーも他プロジェクトにて活躍する事情もあるから、いずれディラン・バルディひとりになってしまうかもしれないが、彼らには年を重ね、そのことそのものによって音楽性を進化させてほしい。クラウド・ナッシングスが奏でているのは正確に言えば若さの輝きではない、生きていることの実感をありありと写した音楽だからだ。

橋元優歩

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE