MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > The Invisible- Rispah

たとえば“サレンダー”に明瞭に表れているように、ジ・インヴィジブルにはレディオヘッドの影響が色濃い。誰もが『OKコンピューター』を思い起こさずにはいられないシークエンスを持ち、またそれを通してザ・キュアーのおもかげまでが宿る。メンバー3人がそれぞれアデルのバックを務めたりポーラー・ベアーのギタリストだったりという腕利きであることに加え、こうした音楽性がまたマーキュリー・プライズにノミネートさせるような、大きな市場への説得力となり得ることは想像に難くない。ベッドルームや小さな小屋ではなく、テレビや街頭で聴かれるに耐える大柄なボディを持った音である。

だが前作もけっして耳ざわりがよく大衆受けするポップ・チューンのならぶ作品だったわけではない。独特のローファイ感をいかしたソウルフルでジャジーなダンス・アルバム、ブロック・パーティ以降、多くのフォロワーを生みながらも空洞化していたポストパンク・リヴァイヴァルの最後の残り香といえるような雰囲気も漂わせていた。デイヴ・オクムのギターにその一端がうかがわれる。リズム隊も知的で熱情的なスタイルだった。しかし全体的にはクリアでリッチな音に仕上がっており、動画で確認できるような彼らのライヴの荒々しい熱狂や生演奏のスキルは、それほど反映されていない。とてもウェルメイドなアルバムという印象であった。

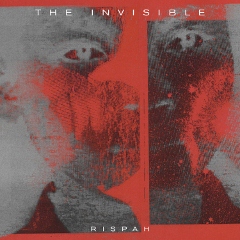

2枚めとなる今作について、ギターとヴォーカルのデイヴ・オクムは「前作のツアーの終盤でわれわれは自分たちのほんとうのアイデンティティをみつけた」と語っている。そして、2度同じことは繰り返したくない、だからメンバーで話し合いながら音を厳選して絞っていった、という内容の発言をつづける。その結論がこの『リスパ』であったのなら、それはよりエモーションを大切にしたいというようなことではなかったか。沈み込むような暗さ、神経症的で反復的な展開、複雑なアレンジをきかせる一方で、オクムのヴォーカルはより粘り気を増し、より感情の弁を開いたかのように感じられる。アート・ワークもそれを銀と朱で対照させるかのようにコンセプチュアルなたたずまいがあり、何だかよくわからないファーストのジャケットから、一歩も二歩もテーマとしてのピントを絞るべく踏み込んだ作品なのだと想像させる。(ちなみにアート・ワークのトム・スキップはニューオーダーやザ・ミュージック、カサビアンなどの作品も手掛けている。)

前作の制作時にオクムは母を亡くしており、今作はその影響についてもよく指摘がなされている。よりストレートな感情表出があるように感じられるのは、そうした話を念頭におくとよく理解できる。“ア・パーティクル・オブ・ラヴ”“プロテクション”という、冒頭と終曲に選ばれた2曲には、その葬儀の際に録音されたというケニアの伝統的な霊歌が用いられている。どちらかといえば沈痛な面もちの作品にあって、この女性たちが歌うアフリカの霊歌の奇妙な明るさや開放感は印象深い。前半は“ウイングス”や“ライフ・ライン”のように16ビートに縛りつけられるような抑圧的なアヴァン・ダンスが展開され、後半はノイジーでドリーミーなアンビエント・ポップ“ホワット・ハプンド”を区切りに(この曲にも例のアフリカン・スピリチュアルが挿入される)、哀切なヴォーカルがたっぷりとした幅をもって広がるようになる。終始リヴァービーなギターに彩られ、構造としては非常にドラマチック、曲ごとにも意が尽くされて飽きることがない。

「なによりも重要なのは、われわれのうち皆がこのアルバムをとても好きだということだ」国民的な注目を浴びた前作につづくものとして大きなプレッシャーもあったことだろうが、ジ・インヴィジブルはみごとにテーマ性を深め、そのことによって音楽性に美しい陰影をそなえることに成功している。メンバーがみなこの作品を気に入っているというのは本当だろう。次作もこのようであればやや重たすぎるかもしれないが、今作において彼らの意外なシリアスさはとても麗しく、またそうした方向に踏み出した勇気も認めたい。メジャーなマーケットにもおもしろく良質な音楽がきちんと存在しているということを証す好作である。

橋元優歩

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE