MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Raime- Quarter Turns Over A Living Line

そもそも自分とはまったく違う人間(生き物)が相手なのだから、それなりの奇跡と思いがなければ恋愛などは成立しない、と僕は宇宙論的に、いわばサン・ラー的に、いわば足穂的に、いわばセックス・ピストルズ的に考えているので、無闇に恋愛を繰り返す音楽や年中発情しているような音楽に、自分が発情期だったときでさえ積極的な共感はなかった。もちろんごくたまに例外的に好きなものもある、が、基本はその路線だ。初期のサム・クックが素晴らしいのは間違いない......けれど、自分はやっぱり彼のライヴ盤、さもなければラヴソングを歌わないPファンクのほうが好きなのだ。そう易々とロマンを歌われたら、それはロマンではなくなる。

快速東京に"ラヴソング"という曲がある。「テレビを付ければラヴソング」という言葉ではじまるその曲は、世のなかどうしてこんなにラヴソングに溢れているのか不思議でなんないぜーと毒づいている、というよりも素朴な疑問をぶつけているだけの曲である。僕は彼らとは25歳以上離れているけれど、その気持ちを共有できる。

ブリアルの"アーチェンジェル"、ジェームズ・ブレイクの"CMYK"、ともにR&Bをサンプリングしている。"アーチェンジェル"が使っているソースは、ばっかみたいに甘々なラヴソングR&Bだ。俗的というよりも商売っ気で作られたような曲である。周知のようにブリアルは、そうしたばっかみたいなラヴソングR&Bを幽霊のような声に変換するのが得意だ。ラヴソングとは、恋愛しなきゃいけないというオブセッションに駆られた都会の空虚さの象徴だと言わんばかりに。

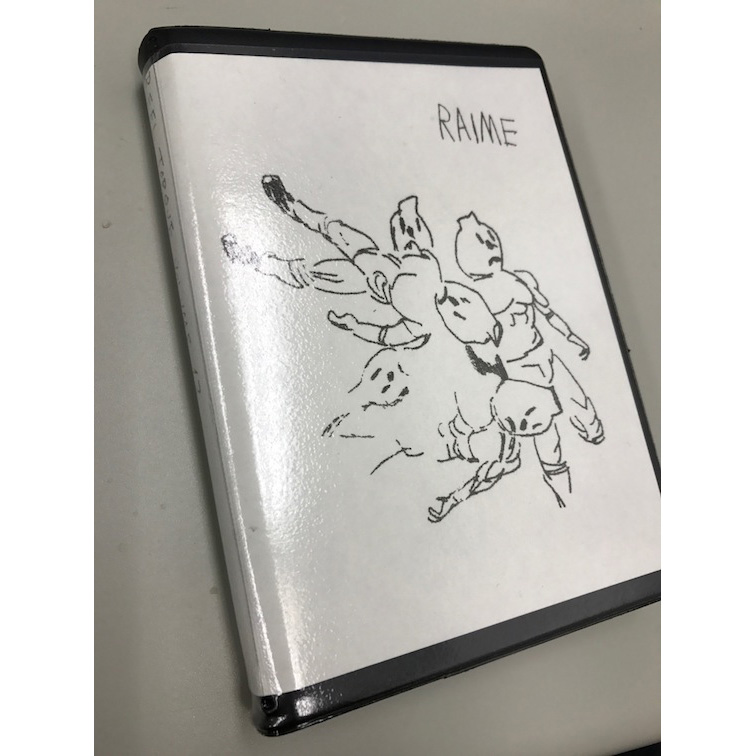

ブリアルがロマンティックなように、レイムも救いようがないほどロマンティックだ。これはロンドンの、インダストリアル調のミニマル・ダブの最新版で、ベーシック・チャンネルがゴシックに変換されたような音響を展開している。シャックルトンのようなサイケデリックなトライバル・パーカッションとは別モノだ。アンディ・ストットと似ているが、彼よりもさらに地下室めいている。ここにきてダブは、蝋燭の灯りをたよりに階段をさらにもう一段下りた感じがするのだ。70年代の少女漫画の星が10個ぐらい輝いていた瞳も、いまはこのカビ臭い湿った残響とともにあるのかもしれない......(というのは、はんぶん冗談だが)。

しかしまあ、〈ブラッケスト・エヴァー・ブラック〉はイメージ作りが巧妙で、この音楽が意味するところは、ダンス・ミュージックを無邪気に、大勢で楽しむという価値観ではなく、世間から白い目で見られている連中がこっそり集まって、夢想するということだ。どっちが良い悪いという話ではない。ただ、それがいま起きていることのひとつという話で、まさかミニマル・ダブが、シアター・オブ・ヘイトやヴァージン・プルーンズの方にハンドルを切るとは思ってもいなかったよ。なんて陰鬱な、と同時に、なんて夢見がちな音楽だろう。絶妙なエロティシズムを醸し出しているアートワークも素晴らしい。

野田 努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE