MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > James Blake- Overgrown

"CMYK"で極端に歪められていたあの声は、ジェイムズ・ブレイクそのひと自身の悲鳴だったのかもしれない......と、いまならそう思う。間違いなく『アントゥルー』期のブリアルを雛形にしていたそのシングルは、かつてのR&Bを亡霊化しダブステップ以降のビートの上で浮遊させることで、トラックの作り手の像をどこまでもぼやかすようであったし、あるいは、素っ気なくアーティスト名が冠されたデビュー作で極端にエフェクトがかけられたその声は、果たしてその主がどこにいるのか聴き手からは見えなかった。その実像を結ばないミステリアスさそのものが「ジェイムズ・ブレイク」という観念であって、それこそが現代に徘徊する過去の音楽の幽霊を自らに憑依させる彼のあり方である......はずだった。だが、大々的な成功を収めたあとのセカンド・フル『オーヴァーグロウン』ではわけが違っている。

声が裸になっている。それこそがもっともシンプルで、そして最大の変化であるだろう。"リミット・トゥ・ユア・ラヴ"でのファイストのカヴァー、"ア・ケース・オブ・ユー"でのジョニ・ミッチェルのカヴァーという布石はあったにせよ、『オーヴァーグロウン』を一言で言えば、その歌声をより加工のない状態で晒すことによって、観念としてではない、ひとりの表現者としての「ジェイムズ・ブレイク」が立ち現れている作品だ。ダークスター、マウント・キンビーとポスト・ダブステップ時代に登場したスターたちがこぞって歌に向かっていることは興味深い事実だが、真打ジェイムズ・ブレイクの本作に関して言えば、完全にシンガーソングライター・アルバムだと言っていいだろう。

サウンドそのものは、多くの(デビュー作がヒットしたアーティストの)セカンドと同様、幅を広げて多彩なものとしている。きわめて低いところで鳴るキックにかぶさってくるストリングスがゴージャス感すらある"オーヴァーグロウン"から、重々しいシンセ・ポップ"ライフ・ラウンド・ヒア"、ピアノの弾き語り風に歌い上げられるソウル・ナンバー"DLM"、ブライアン・イーノとの共作でアルバム中もっともヘヴィなビートとベースが聴ける"デジタル・ライオン"、ヒプノティックなハウス・トラック"ヴォワヤー"まで......。それに......ゴスペル、ヒップホップ、それにもちろんダブステップ。しかし、それらすべてをブレイクそのひとの声と、その揺らぎが生み出す物悲しい旋律が繋ぎ止めているために、不思議とアルバムのカラーは恐ろしく統一されているように感じられる。恐ろしく、と書いてしまったのは、それらが過剰なまでに遵守されているように僕には聞こえるからだ。たとえば、ウータン・クランのRZAが参加した"テイク・ア・フォール・フォー・ミー"。彼の声とラップすら「ゲスト」のように思えない。この作品の持つ柔らかなダークネス、重力の揺らぎ、そういったものに取り込まれているかのようだ。

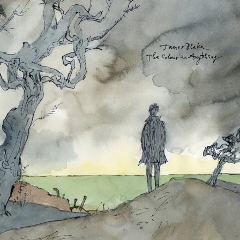

そう、だから、これは声と姿を隠さないブレイクと密室的に向き合うアルバムだ。主題は愛だという。そういう意味では、よくファルセット・ヴォイスの類似が指摘されるアントニー・アンド・ザ・ジョンソンズやボン・イヴェールときわめて近い場所に存在していると言える。......が、アントニー・ハガティがハイ・アートやマイノリティ・カルチャーを、ジャスティン・ヴァーノンがアメリカの片田舎の冬の風景を背景に持っているのに対して、ブレイクの後ろには何もない。もはやクラブ・カルチャーを負っているとも言えない。アートワークにあるように、ここにいるのは彼とわたしだけ。そんな場所でこそ、ブレイクの歌は響いている。

「ふたりは終わりまで向かっている きみと僕とで "トゥ・ザ・ラスト"」......それは、はじめての恋(!)を経験したという彼の個人的な愛の言葉だろうか。出発点はそこだったかもしれない。が、やはり強く孤独感を内包「してしまう」声とメロディでそれが放たれるとき、「きみ」はブレイクの歌をヘッドフォンをして聴いているあなたである。ただ、その声は裸になっているにもかかわらず、言葉と音の抽象性は高く、ここで示されている「愛」を完全に理解することは難しい。姿は見えても、そのいちばん内側にはたどり着けない......。その息苦しさを伴う切なさこそがそして、ジェイムズ・ブレイクを聴くことなのだろう。

しかしながら"CMYK"の頃は亡霊たちの助けを借りていたが、ブレイクはもはやひとりでここに立っている。やや性急な変化かもしれない、が、「僕は愛せるかもしれない」という"アワ・ラヴ・カムズ・バック"、その美しいソウルの幕切れは感動的ですらある。「ふたりの愛は夜中に突然 戻ってくる」。ジェイムズ・ブレイクが懸命に呼び起こそうとしていた亡霊たちは、彼の願い、そのものであった。

木津 毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE