MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

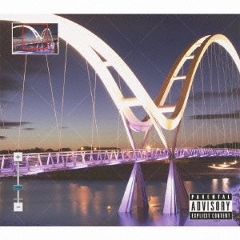

Home > Reviews > Album Reviews > ECD- The Bridge 明日に架ける橋

無地で、品質は最高、カットはシンプル、そしていつまでもすたれないデザイン――。『チープ・シック』(草思社、1977)が称揚したシックな着こなしというのは、「服を第二の肌にする」ということだった。おカネはかけないが、服はこだわって選び、だがそれ自体が目的ではないので、歩いているうちに着ていることさえ忘れてしまおう、と。そしていま、再評価の最中にあるこの素朴な古典は、そうした服装哲学の次の段階として、このように説いている。「つまらない、いっときのファッションには関係なく、静かに、個性的に、自分自身の人生を追うのです。」

『TEN YEARS AFTER』と『Don't worry be daddy』に続く三部作めいたECDの新作『The Bridge 明日に架ける橋』にとっても、服(オシャレ)との距離感、音楽それ自体の価値、そして、生活のあり方は重要なキーワードだ。

ヒップホップにおけるファッションの流行史と、その時々の自分のリアルな反応を回想していく"憧れのニューエラ"は、サッカー・スタジアムの割れる声援のような高揚のムードに煽られ、過去の固有名詞を有意に列挙していくリスト・ソングとしてまず素晴らしいが、さまざまな流行り廃りに流され、やがて「ディッキーズにコンバースに無地TEE」へとたどり着くまでの歴史を通じて、必然的に自らのラッパーとしての立ち位置をも明らかにしていくあたり、唸るほどカッコいい。

「服を第二の肌にする」――あるいは音楽もそうあるべきだろう。音源のために使えるおカネがもっとあったらいいのに、と思うこともあるが、本当にそれが必要なときに、部屋の棚やiTunesのライブラリーを悠長にひっくり返しているヒマはない。自分にとって第二の肌みたいな音楽があれば、それをサッと手に取り、軽いスニーカーを履いて、ただ自分がいるべき場所へと向かえばいい。時間が余れば本も読めるし、映画も観られる。あなたが望むのならば、デモにも行ける。

......と、思いきや、その傍らでECDは、たとえば"NOT SO BAD"のような曲をやる。積みっぱなしの本、買ったきり聴けてないレコード、遠慮もなく押し寄せる日常――「これが生活だ、出した答え」と"今日の残高"で宣言して以来の、いわば「ECD生活編」の最新作だが、日々のやりくりは必ずしも思い通りではないようだ。だがそれは、未練がまったくないと言えばウソになる、というくらいの軽いタッチで、『Don't worry be daddy』にはなかった微笑を誘うユーモアがそこに加えられている。リリックの組み立ては、間違いなくさらに巧くなっている。

ECDの音楽には、わかりやすい希望もないが、ワザとらしい涙もない。『仁義なき戦い 広島死闘篇』のラストにおける山中正治(北大路欣也)が、どれほど望みを絶たれても決して泣かなかったように。おそらく、「明日」や「未来」という概念が、あらかじめ定められたように希望を騙ってしまう危うさへの残忍な眼差しが、そうさせるのだろう。"俺達に明日は無い"、その凄まじく両義的な精神はいま、"The bridge"と"遠くない未来"という、性格があべこべな双子のような楽曲を生んでいる。

ソウルフルな序盤から、サイケデリックな(さらにはソフト・ロック的な)展開へとトラックが移植されていく表題曲"The bridge"においてECDが架ける橋は、漠然とした希望と言うよりはもっと暴力的で、ある種の強制力を伴うものだ。いかにも壊れそうな橋だが、否応なしに目の前に準備され、人はそこを渡るしかないし、いちど足をつけたらもう後には戻れない、そういうものとして「明日」は描かれる。それは今日よりも悪いものなのかもしれない、だが僕たちはどうやっても昨日には戻れないのだ。

あるいはまた、雑誌『ポパイ』に寄稿された、ジョージ・オーウェル(とカレー屋)についてのECDのコラムを読み、なんてブレのない人なんだろう、と思った。そこで、同じくオーウェルを題材にした『remix』のコラムを思い出したのは筆者だけではないだろう――「しかし、家族がいるとそういうわけにはいかない。用心深くなったのは事実だ。それに、先のことを考えると昼間の仕事は60歳になったら辞めなければならないようだし、そうなったら、ビルの清掃員でもやるしかない」(『remix』219号)。

当時、そのように総括されていた未来図は、図らずも現実のものとなったことが、"遠くない未来"において赤裸々に語られる。だが、文中の「そうなったら、ビルの清掃員でもやるしかない」が、「雇ってくれる原発見つかれば、廃炉作業員として現場」へと差し替えられた"遠くない未来"には、ブラック・ユーモアすれすれの緊張感を突きつけられつつも、小さな希望を僕は見た気がした。

いろいろな話が混線してきた。が、とにかく、選択肢がありすぎて何も選べないようなときに、サッと手に取るべきもの。僕にとってのECDが、いつの間にかそのような存在になっていたことに気づいたのは、〈Shimokitazawa Indie Fanclub 2013〉でライヴを初めて観たときだった(DJはもちろん、イリシットツボイ)。

そのダンサブルなトラックがライブでこそ本性を明かす、最高のパーティー・スターター"憧れのニューエラ"、鬱屈した犯罪願望をギンギンに露悪するsoakubeatsとの"ラップごっこはこれでおしまい"、『160OR80』を通じてジューク・カルチャーに捧げられた、ラッパーを振り落すようなバウンス・ビートの"Far from Chicago Beat"にはじまり、音源よりも長めにネタ元のイントロが取られた思わせぶりな"NO LG"、最後は"Wasted Youth"から"大阪で生まれた女"に向かって全力で駆け抜けていくECDは、低いステージの上で強く輝いていた。それはたぶん、僕がこの歳になって初めて観たパンクのライヴでもあった。

トラップめいた"ラップ最前線"、パンク・ロック"tiolet toilet"、成功という概念にトラウマ的に脅える"ストレステスト"――他にも言及すべき楽曲ばかりだし、アルバムとしても『The Bridge 明日に架ける橋』はECDの代表作たり得る充実ぶりだ。だが、たとえば「傑作」なんていう惰性のような言葉では、それを書いている方が何も満足できないのは何故なのだろう......。

そう思い、ふと視線を上げる。ここはどこだ? いまは2005年なのか? デジャ・ヴのような政治の狂気が、世間を堂々と闊歩している。以前よりも露骨に、陶酔さえ携えながら。それと対置されたような、労働や疲労による殺気と、謎めいた相変わらずの緩慢さでグロテスクに塗りつぶされた群衆......気づけば、そんなものにさえ慣れてしまいそうになる。

だが、あのときほど無防備な人間ばかりではない。変わりつつある社会の領域も、確実に存在する。それは本作に託された実感でもある。「26年前には曖昧模糊としたイメージしか持てなかった『1984年』の世界が目の前に蘇った」(『ポパイ』796号)――それは、10年前と変わらない姿で迫りつつあるいまの社会でもあるだろう。流行りの服を体にあてがい、鏡の前でぐずぐずしているヒマなど、やっぱりない。

竹内正太郎

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE