MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

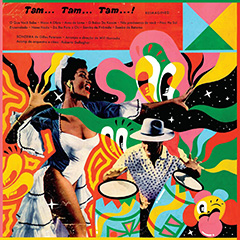

Home > Reviews > Album Reviews > Sozeira- Tam Tam Tam Reimagined

いい音楽はいつもそうだけど、いかしたブラジル音楽にはいつも見透かされているような気がする。但し、とても暖かい目で。

「ソンゼイラとは、カッコイイ……とか、ヤバイ音って意味。それがすべてだよね!」とは前作『Brasil Bam Bam Bam』の時のジャイルス氏の言葉。「ヤバイ」というと、「最近の若い者は」とか「表現の脆弱化」とか罵声が飛んできそうだし、大半は実際そうなのであろうが、この日本語訳はアリだと思う。たしかになんでもかんでも感動をヤバイと置き換えるのは面白くないが、それは説明するのも野暮な極めて重要なことだとしたら……。そしてそれに気づいていないとしたら……。

僕はリズムになんだか日本で普通に育っただけでは想像も及ばないような何かがあるような気がして、ブラジル音楽やアフリカの音楽に取材してみたけど、まず驚いたのは「リズムに流れる時間」だった。長い時間のなかで無駄が省けていて、どんな複雑に聴こえるリズムにも大きなエンジンを発見することができる。複数の打楽器が絶妙に絡み合って、エンジンを形成しているとも言えるかもしれない。僕は隙間産業と呼んでいるのだが、「俺はここにいるんだから、おまえは違うところにいろよ」みたいな感覚がある気がして、いつも頭に低音がいる音楽にしか触れていなかった自分にとっては目から鱗だった。尊敬というと大袈裟かもしれないが、そんなリズムへのカッコいい共通認識みたいなものがあること、またそれが自国の音楽への愛に自然と繋がっていることを、羨ましく眺めたものです。

なるほど、ロックにしろポップスにしろMPBにしろ、歴史の中で突然現れたものではなくて、大きな土台に支えられえている。先日来日したジスモンチ氏はインタヴューで「ブラジルの音楽にはクラシックとポピュラーやフォルクローレとの区別が存在しない」と言っていた。これもブラジル音楽へのリスペクトが土台となっているからこその話だ。「ソンゼイラ」とは、そんな尊敬すべきであり同時に当たり前のこと、本当にかっこいいことを取り戻そう、大事にしようというジャイルスのメッセージのようにも聞こえる。そんなに堅苦しいことでもないとは思うけど。今リオ・オリンピックのCMでキューバ人のお母さんが「日本人はまだまだ固い」って言って踊っているのをみたけど、あれだと思う。固い、とは言うけど、跳ね除けるわけではなく、柔らかく踊ってみせてくれる。

今作の元になったジョゼ・プラテスの『Tam... Tam... Tam…!(タン・タン・タン)』は、マクンバやカンドンブレなどブラジル由来の儀式的な形式がベーシックにあるにもかかわらず、58年の作品にしてすでにポップスとして昇華されている。民族音楽には聴こえないし、大衆と切り離されているわけではなく、生活の中にある音楽を感じ取ることもできる。オリジナルをしてブラジルの古典ファンと、分け隔てないファンを繋ぐ作品である。保守と進歩の二元論で語る話でもないが、「ソンゼイラ」があればいいじゃんといった意志をこの作品を選んだところに感じる。

最新作『Tam Tam Tam Reimagined』はジャイルス・ピーターソンとアシッド・ジャズ時代からのベテラン、ロブ・ギャラガーを中心に、L.V.(ハイパーダブなどからの作品で知られる)ことウィル・ホロックスほか、モーゼス・ボイドやダニエル・カシミール、ブラジルの比較的若手の部類に入るカシンらの手によって、ときにベース・ミュージックもミックスしているが、根も葉もないものではなく、「ソンゼイラ」を感じた上での編集作業行っている点、そのプロセスにも意味があるということを伝えているようにも思える。なんでもいいわけじゃないけどかっこよければミックスしてもいいんだと。

過去という大きな時間のなかで洗練されてきたものへの尊敬と理解、そしてそれをパロディ化することによって現代を体現することができるし、さらに現代をパロディ化することによって未来が見えてくるのではないか。これが、ジャイルスの意思なような気がするのです。そこで大事になってくるのがソンゼイラ、一種の柔らかさみたいなものだと思うのです。土台なしで現代と真面目に付き合っていたら、すぐに過去に覆われていってしまうのは明らかである。そういった意味では、前作『Brasil Bam Bam Bam』は大きな時間と現代を伝えたのに対して、最新作『Tam Tam Tam Reimagined』は未来へ向いているもののように思える。またその2作の存在は、過去、現代、未来が順番にならない面白さも伝えてくれる。

個人的には、20代のほとんどを大きな時間への取材(同時に他所への取材でもあった)で最近終えてしまったばかりな上に志半ばのままであるが、現代を見詰め未来を見据える勇気を与えてくれる作品であった。

増村和彦

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE