MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Gonno & Masumura- In Circles

私が森は生きているのA&Rディレクターの任にあった2014年、ele-king野田編集長から「テクノDJのGonnoくんに森は生きているの曲をリミックスさせてみたいんだ」という相談を受けたとき、正直言ってどのようなものが創り出されるのか、なかなか想像するのが難しかった。対象曲としてピックアップされた“ロンド”は、レコーディングでもあえてクリック(生演奏をスタジオ録音するにあたり、曲中のテンポを一定に保つためのメトロノーム音)を使用しなかったため自然とリズムにも揺らぎが生じており、そこに反復的に電子音をレイヤーし、かつリミックスを施すことは非常に根気のいる作業のはずだった。

しかし果たして出来上がってきたリミックス・ヴァージョンは、電子音をひとつひとつ揺動するリズムに合わせ精緻に配置しつつ、全体では原曲の持つサンバ・ホッキ的リズム構成を活かしながら、バレアリックな音色と空間処理を施し大胆に再構築するという、高度な処理がなされたものであった。(いまとなってはなかなか入手の難しい状況かもしれないが、是非機会があればそのリミックス版の収録された12inch「ロンド EP feat. Gonno」を聴いてみて下さい)

本作『In Circles』でGonnoと森は生きているのドラマーであった増村和彦は、かつて“ロンド”のリミックスで試されたクリックの使用有無による物理的的な揺らぎという問題系を超え、すべてマシンと人間の共同作業が前提となる綿密な音楽的コミュニケーションを通して、縦軸的な揺れを駆逐する代わりに、ミュージシャン相互の交感神経的次元に存在する本質的「揺らぎ」(肉体的リズム感覚の相克といっても良いかもれない)を、全体の揺動として心地よく提示することとなった。

メビウス、プランク、ノイマイヤーによる『ゼロ・セット』や、フォー・テットとスティーブ・リードのコラボレーションなど、音楽史上実験を繰り返されてきた電子音とドラムス生演奏の融合は、それらの音素が、マシンと人間という違った次元のリズム・ヴィジョンを有していることを異化作用的に逆利用して、そこに存在する差異のダイナミズムを提示しようとしたものであった。

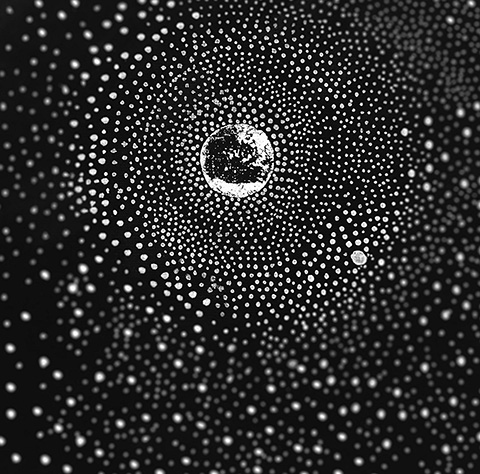

しかしこの『In Circles』では、そういった系譜を十分に踏まえつつも、Gonnoによるメロディックなテクノ/ハウスの語法と、アフロ・ビートへの多大なるリスペクトに溢れたプレイヤビリティ漲るMasumuraのプレイが、相互のリズム感覚の差異を提示しようとするのを超えて(また、ときに埋めようとするのを超えて)、より本質的な次元で「1」たる統一態となることが目指されている。「電子音vs空気を震わす打音」を対立項として提示しつつも、聴覚上(触覚上といったほうが近いか)は、書き始めと書き終わりの定かでないサイケデリックな図像のように、渾然一体に音楽が揺動(スウィング)する感覚を喚起する。相互に内在するリズム・ヴィジョンは溶け合い、大きな総体として音楽が立ち上がってくるとともに、差異そのものも溶け出し、大きなグルーヴとなって内側から音楽自体を揺らしていくのだ。

M1“Circuit”は、5拍子という奇数拍子の反復になっているのにもかかわらず、一般にポスト・ロックなどで志向されがちなトリッキーな演出効果は射程に入っていない。激烈なドラム・プレイと妖面なトラックが空間を埋め尽くすが、それらはあくまでシームレスなグルーヴを持続し、まろやかな酩酊を運び込む。中途からフィーチャーされる岡田拓郎とトム・ホークによるギターも、ギターという楽器自体から発散される物理的でソリッドな成分は極限まで抑制され、あくまで図像に溶け込ませるように、鮮やかな色を含ませた筆として運ばれていく。

アルバム・タイトル曲である続くM2“In Circles“も同じく奇数拍子(7拍子)であるが、Gonnoによる音素自体にうねりを練り込んだような絡みつく電子音と、ステディでいながら細かな人的ニュアンスに飛んだ技巧を繰り出すMasumuraのプレイにより、デジタルとアナログのグラデーションが立ち上がる。それはまるで、コンピュータ・グラフィックス登場以前にキャンバスへ描かれた、アルバースやステラなどの黄金期抽象絵画を彷彿とさせもする。

さらにM3~4と続く流れでは、ダブ・ミックスを纏ったドラムスが空間を太い筆致で埋めたあと、快活なリズムとともに転がり初める。Gonnnoによる流麗な音素がキャンパス全体に水色の飛沫をたらし込み、清涼なファンクネスを伴うダンス・ミュージックとしての機能も見せつける。

ミニマルなフレーズとパッショネイトなドラムがジリジリとお互いを組み伏せるM5“Wirbel Bewegung”は、テクノ・ミュージックが持つ反復性に、そも肉体的感覚が不可欠であることを改めて提示する。不穏な環境音をドキュメントしたかのようなM6に続き現れるM7“Mahorama”で、Masumuraはドラム・セットでなく各種パーカッションを操る。その打音がもつトライバルな臭気を空間に行き渡らせるように、初期電子音楽を思わせる長閑としたトラックが漂い、淡い暖色によるアンビエントが描かれる。それに続くM8“Cool Cotton”は、初期電子音楽につづいて芽生えた草創期テクノ・ミュージックに対してのオマージュも感じるポップネスに溢れ、電子音楽発展史を仮想的になぞってみせることで、音楽愛溢れたチャームも聞かせる。

そして、アルバム・クローザーとなる“Ineffable”では、アルバム中もっとも穏やかに、ドラムスは電子音を、電子音はドラムスを賛美し、お互いの高らかな習合が「歌われて」いく。天上的バレアリックとも呼びたいこの美しいアンビエント世界も、6/8の拍子に全体を優しく揺動されている。

テクノ/ハウスDJとして、ここ日本を超え出て海外で高い評価を得、自身のフィールドの外側へと果敢に歩み出る活動を続けてきたGonno。その短い活動期間の間、音楽主義を貫徹しながらシーンを超え出た未踏の地で白兵戦を繰り広げてたバンド、森は生きていると、そのドラマー増村和彦。

ふたりの音楽世界が、その強度を保ちながらよりジャンル横断的な視野を獲得し、邂逅し溶け合うことで、この上も無く豊かな果実として結実した。

ふたりのインタープレイは、一組の合奏となり、立ち現れた音楽は、音楽それ自身に加えて、もちろんあなた方も揺動する。ひたすらに心地よく、揺らしてくれる。

柴崎祐二

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE