MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

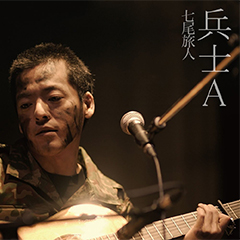

Home > Reviews > Album Reviews > 七尾旅人- Stray Dogs

歌から生まれる音楽北中正和

デビューしたころから既知感のある音楽だった。はじめて聞く曲ばかりなのにそんな気がしなかった。お父さんの影響で子供のころからジャズを聞いていたことや、彼が興味を持っているというミュージシャンの名前を見て、なるほどと思えるところもあったが、音楽が誰かのフォロワーというわけでもなく、その既知感がどこから来るのか、しばらく説明できなかった。しかしいつしか曲の作り方がそう感じさせるのかもしれないと思うようになった。

いま世間では、リズム・トラックを先に作ってそこにメロディをのせて最後に歌詞を合わせていくような音楽の作り方が主流だ。そういう音楽ではリズムが細分化され、転調が多用され、コントラストの強い音がぎっしり詰めこまれている。それはそれで目立つための工夫であり、いまの社会のありようの一面をとらえた音楽ではあるのだろう。

ところが七尾旅人の音楽はそんなふうに感じさせない。もちろん、いろんなタイプの作品があるので、一概には言い切れないのだが、あえて言えば、歌なりメロディなりが先にあって、リズムやサウンドがそれに寄り添う形で作られてきた作品が多いように思える。それは80年代までは普通にあった伝統的な曲の作り方だ。つまり彼の音楽が誰かの何かに似ているという以上に、歌声とメロディとリズムの織りなし方に、ぼくのような高齢者は既知感や懐かしさをおぼえてきたのだ。

そんなふうに構造的にいまの時代の方法論から一歩距離を置いたオルタナティヴなところで“きみはうつくしい”や“スロー・スロー・トレイン”や“DAVID BOWIE ON THE MOON”、ジャジーな“いつか”のような曲を作れるのは素晴らしい才能だと思う。伝統的といえば、5音階的なメロディとケルト系のサウンドが重なる“天まで翔ばそ”のような曲もある。

ただし伝統的といっても、彼はアンティーク趣味の音楽をやっているわけではない。レイヴ・パーティ的なイベントにギターひとつで出て行っても違和感がないたたずまいを持ち、ネット配信の可能性も試みてきた人だから、彼がいまのポップスのありように無関心であるはずがない。歌詞のはしばしや声の加工からひとつひとつの楽器の音色まで、どこを切り取ってもいまの音楽だ。音を引き算して聞き手の想像がふくらむ余地を残すところも、考えてそうする人が多いのだが、彼の場合はとても自然な感覚でやっている印象を受ける。

旅する感覚にも似た、せつない希望に満ちた余韻が残るアルバムだと思う。

北中正和

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE