MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

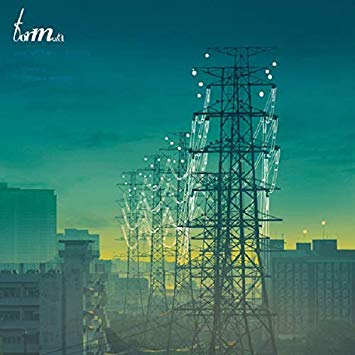

Home > Reviews > Album Reviews > 石原洋- formula

まず述べたいのは石原洋の「遠さ」が音の響きの傾向ではないこと。すなわちウェットとかデッドとかではない。音のバランスや定位は関係するにはするが、この論点に、たとえば一般的なレコーディングの技術論や方法論からちかづこうとすると、もっとも重要な部分を「欠落」させる──あるいはもっとも「欠落しなければならない」部分が欠落しないままに終わる──結果をまねく、おそらくカフカの『城』に似た「遠さ」を音楽の時空間内にかたちづくるには二通りの抵触の方法がある。ひとつには音楽という形式にたいするもの、他方に事物としての録音にむかうもの。石原は先日のインタヴュー記事の文中で前者を「コンセプチュアル・アート」と呼び、『formula』とのちがいをやんわりと指摘し、後者との親和性をほのめかしたのち、本作の自身の感覚にちかい既存の作品の作者としてフェラーリやエロワの名前をあげている。この両者はともにテープ音楽~ミュジーク・コンクレートに功績をのこしたフランスの作曲家で、石原のいうフェラーリの「プレスク・リエン」や、作品名こそあげていないがおそらくエロワではNHK電子音楽センターで制作した「Gaku-no-Michi」に耳を傾ければ、あなたは膝をはっしと打たれるであろう。というのも、この2作では具体音と電子音がマテリアルの中心をなし、前者は文字どおり「ほとんどなにも(おこら)ない(プレスク・リエン)」ことで聴くことが前景化し、作曲作品に現実音がまぎれこむ後者では電子音と環境音の差異と近似が作中からせりあがる、その方法論の歴史的な展開と考察は拙著『前衛音楽入門』の第Ⅴ章に述べたのでここではくりかえさないが、石原のいう「遠さ」がたんに音響現象面での距離感をいうのか美学的な意味でのそれをさすのかは留意が必要である。あの裸のラリーズに「記憶は遠い」と題した楽曲があるように、遠さはときに主体の心理のあらわれをさす。すなわち遠さとはなつかしさであり、なつかしさとはノスタルジーである。なぜなら録音にかぎらずすべての記録の対象は特定の過去であり、ことにフィールド録音による音源はかつて世界のどこかでその音が鳴ったことのあかしである──との確信は、しかしその音が匿名的ではなりたたない。森の木々のざわめきや雨音、よせてはかえす波の音はそれだけではライブラリーの収蔵用の音源にすぎない。それらが記名性をもつには「自然」という不変の法則からはみだすものがなければならない。私はひとつには人間、人間は人工と言い換えてもいい、音の記録のなかにそれらが存在することの差異が音の記名性を励起する。ところがそれを聴く人間にはすぎさったものを慈しむ文化的な習性がある。ひとはこれをノスタルジーといい、フェラーリのラジカルさはフィールド録音にわずかばかりのゆらぎを加えることでそのような主体の認識を異化する点にある。これは作品内の現実音が電子音にせめぎあうエロワ──『ヒュムネン』のシュトックハウゼンしかり──とは似て非なる志向性ないしは作者の位置をもつのだが、『formula』の石原洋はどちらの側にたつのかといえば、おどろいたことに両方に足をかけているのである。

とはいえ『formula』は前衛音楽ではない。作者にはロックへのこだわりがある。こだわりというより刷りこみというべきだろうか。おそらくそこには信仰めいたものとは無縁の探究があった。その遍歴はインタヴュー記事でご確認いただきたいが、リヴィング・エンドを前身に1985年に結成したホワイト・ヘヴンにはじまりソロの前作にあたる23年前の『Passivité』をへてザ・スターズへ、ゆらゆら帝国やオウガ・ユー・アスホールのプロデュース業と並行した石原洋の道程はきらびやかさともちがう鈍色の輝きだった。私はホワイト・ヘヴンの演奏にはいまはなき仙川のゴスペルなどで何度かふれたが、失礼ながらお客さんもそんなに多くはなかったし盛大にもりあがっていた記憶もない。曲はすべて英詞なのもあって「海外と国内での評価差がもっとも激しいバンド」というのがモダーン・ミュージックの店主でレーベル〈PSF〉を運営した生悦住英夫氏をはじめ、ホワイト・ヘヴンを語るにあたっての枕詞のようになっていたが、当人にはたしてその実感があったかどうかはさだかではない。さえぎるもののない正午の庭に佇むとき、不意におとずれる真空のようなハレーションをサイケデリックと呼ぶなら彼らはその典型だが、表現のつよさに重きを置く世相に埋もれがちだったというか地味に映った。いや滋味があったというべきであろうが、科学調味料めいた音にまみれた耳には彼らのサウンドは文字どおり遠かった。その一方で、石原の弁によれば、1980年代初頭に新規性が頭打ちになったロックの形式にとどまる音は速さもかねていた。この「速さ」なる概念にはあの阿部薫の「僕は誰よりも速くなりたい」にはじまる神秘的なセンテンスを彷彿するが、石原の「速さ」はおそらく阿部の念頭にある主体における体感の絶対性ではなく、他者との関係から導く相対速度のニュアンスにちかい。あたかも私たちのより遠くの銀河がより速く遠ざかるように──

さいわいホワイト・ヘヴンのレコードとしてははじめてのリリースである1991年の『Out』は〈PSF〉のカタログをひきついだ米国西海岸の〈ブラック・エディション〉がさきごろリイシューしたので、未聴の方はぜひご堪能いただきたいが、リマスターによりダイナミックに生まれ変わったサウンドを耳にしてあらためて思ったのは、巧みな曲づくりと抑制をきかせながらもはげしくうねるアンサンブルの妙味である。気をてらうところはないが、趣味性と批評性からくる内的必然性にきわめて忠実な石原洋の方法論は『Out』以降のホワイト・ヘヴンの諸作にも通底し、フランス語の「受動性」を表題に冠したソロ作『Passivité』を緩衝地帯に、ここに参加した栗原道夫やゆらゆら帝国の亀川千代もメンバーに名を連ねたザ・スターズでは作品の意図が直截的になったきらいがあった。能動的(アクティヴ)になったとまではいわないが、音楽はどのように聴かれ伝わるのかという意識(の「速度」の何割か)をプロデュース業にふりむけたことで、作品が負う荷が逆説的に軽くなったというか、楽器を手にとり曲をつくり演奏することと他者と協働で録音物を制作する行為がまったく等価になったというか。この考えを敷衍すれば、その両面をみわたさなければ石原洋はつかめない。知名度のわりになにをしているひとかいまひとつわかりにくいのも、おそらく石原のこのような立ち位置に由来する──のだとしたら、両者を調和する『formula』こそ、秘めた全貌をはじめて世に問う作品ではないか。

との見立てのもとに『formula』を手にとられた読者はロックの領野ではすこぶる独創的な構想の前で右往左往されるかもしれない。先に述べたとおり『formula』を構成するおもな要素はフィールド・レコーディングと楽曲パートである。数え方にもよるが、楽曲のパートは五つないし六つ、それがフィールド録音と融合する、その全体がひとつづきの曲なのだという石原の言を念頭に『formula』を再生すると、地の底からわきあがるようなノイズが雑踏の喧噪に溶解し、1分半すぎの「プレスク・リエン」風のフランジャーにあなたはいま聴いているのは窓の外の騒音ではなくスピーカーからの音だと気づくだろう。ほどなくバンドの合奏がはじまって聴き手はひと安心だが、おずおずと雑音に踏み入るような曲調はアルバムの幕開けにありがちな威勢のいいものではない。石原のほかに盟友栗原ミチオ(ギター)、山本達久(ドラム)と北田智裕(ベース)のリズム隊に、レコーディングスタジオであるピースミュージックを運営する中村宗一郎らが参加する演奏はそれだけとりだしてもすばらしいにちがいないが『formula』の世界ではなんら特権的な存在にはあたらない。

それにしても私たちはふだんなんと多くのノイズにとりまかれていることか。またノイズなる言い方ですぐそばにある無数の情報をいかにのっぺりした概念におとしこんでいることか。『formula』を聴いて、あなたが最初に思ったのはそのようなことではなかったか。そのことは足音ひとつとっても、男性のそれとヒールを履いた女性の靴音では音色にちがいがあるのでわかる。さらにそれらの音色は足の運びからくる個別のビートをもち、よりあつまれば、都市の、人間の生活空間をかたちづくる。本作の制作にあたって、石原はいくものフィールド録音に耳をとおしたという。そのことは電車の音、子どもたちの声、バイクの発進音、モーターらしき音など、五線譜に乗らない音がたんに異化作用のためだけでなく、楽曲パートとゆるやかにシンクロし、地も図もないだまし絵のような音響空間を構築するのでもわかる。たとえば元キャバレー・ヴォルテール~ハフラー・トリオのクリス・ワトソンら、フィールド録音の作者たちが取捨選択という透明な人為で録音に介入するのに比して、石原洋は録音物の内と外をこれみよがしに行き来する、その

公式

はしかしメタ性語りで語り尽くせるほど簡便なものではない。作者の自意識や、インタヴューでも言及するヒューマニズム(人間中心主義)への違和とも深くかかわる表現におけるヒューマニティの変質が兆していたはずだが、そのことについて述べはじめると長々とした文章がさらにのびそうなので別稿にゆずる。

松村正人

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE