MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Cleo Sol- Mother

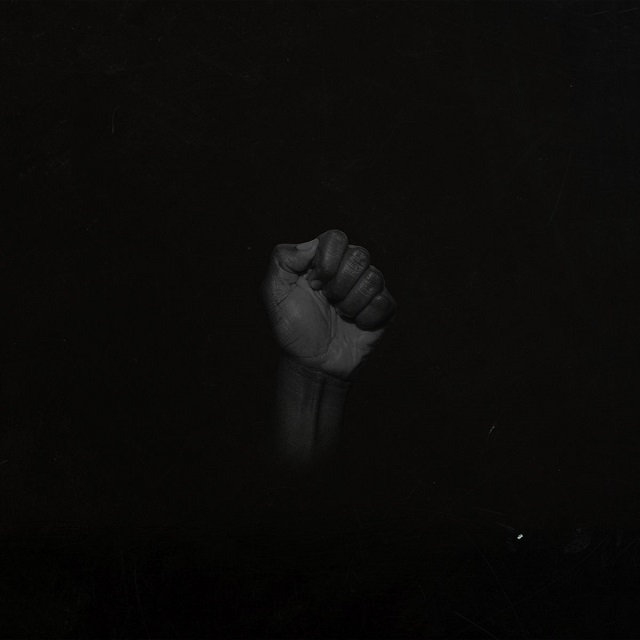

この6月にロンドンの覆面的なプロジェクトである SAULT(スー)が、99日後に消えるというニュー・アルバムの『ナイン』をリリースして話題となった。そのスーのメンバーであり、リトル・シムズの『グレイ・エリア』(2019年)や新作の『サムタイムズ・アイ・マイト・ビー・イントロヴァート』にも参加するクレオ・ソル。この2作はスーのインフロー(ディーン・ジョサイア・カヴァー)が全面的なプロデューサーを務め、リトル・シムズの音楽性にスーが極めて親密に関わっていることを示しているのだが、『サムタイムズ~』の中にはクレオ・ソルがフィーチャーされた “マザー” という曲がある。ナイジェリア系のリトル・シムズがアフリカはじめ世界の女性たちを鼓舞するナンバーなのだが、同時に母親となったクレオ・ソルに捧げられたナンバーでもある。そして、『サムタイムズ~』と同時期に『マザー』と題したクレオ・ソルのアルバムもリリースされた。アルバム・ジャケットには赤ん坊を抱きかかえたクレオ・ソルのポートレイトがある。

クレオ・ソルはまたの名をクレオパトラ・ニコリックといい(『サムタイムズ~』の中でもなぜかクレオ・ソルとクレオパトラ・ニコリックの名義が併用されている)、ウェスト・ロンドンのラドブローク・グローヴで1990年に生まれた。セルビア人とスペイン人の混血である母、ジャマイカ人の父ともにミュージシャンで、特にシンガーをやっていた母親の才能を受け継いだ。ちなみにラドブローク・グローヴはノッティング・ヒルのカーニヴァルで有名で、彼女もそのお祭りにはいつも参加していたそうだ。ソウル、ジャズ、ラテン、レゲエなどさまざまな音楽を聴いて育ち、スパイス・ガールズからフランク・オーシャンなどもお気に入りという彼女だが、音楽の和音という面ではスティーヴィー・ワンダーの “ドンチュー・ウォリー・バウト・ア・シング” に理想を見出している。10代半ばから本格的なヴォーカル・レッスンを受け、スペイン語で太陽を表わすソルを用いたクレオ・ソルの名前を使うようになる。

プロのシンガーとなったクレオは、グライムのパイオニア的なプロデューサーであるダヴィンチと一緒に仕事をするようになり、彼のアルバムの『ライダー』(2009年)にフィーチャーされる(そこではクレアという名前を用いていた)。そうした繋がりからダヴィンチ、ロール・ディープ、レッチ23、アグロ・サントスらによる2010年のオレンジ・ロックコープスのアンセム “ギヴ・ア・リトル・ラヴ” にもフィーチャーされ、UKでは一躍その名を知られることになる。その後、ダヴィンチのプロデュースで “ラヴ・ベース” や “コール・フォー・ミー” などをラジオ・ヒットさせるのだが、当時の2010年代初頭はEDMのような派手目のダンス・サウンドのシンガーというイメージだった。

その後しばらく見かけなかったクレオだが、彼女の名を再び発見したのはリトル・シムズの『グレイ・エリア』で、そこで一緒に仕事をしたインフローと共にスーを結成している。かつては人の書いた曲をただ歌っていたクレオだが、活動休止期間中に作詞・作曲についてもマスターしたようで、すっかりシンガー・ソングライターへと変貌していた。そして、2020年にはインフローのプロデュースのもと『ローズ・イン・ザ・ダーク』というソロ・アルバムをリリースするが、それはダヴィンチと一緒に仕事をしていた頃と180度イメージを一新したものだ。スーのアルバムともまたカラーが異なっていて、エリカ・バドゥあたりを彷彿させるオーガニックでジャジーな質感のネオ・ソウル系の作品集だ。彼女の理想とするスティーヴィー・ワンダーの作品にも通じるアルバムであり、本来的に彼女がやりたかった音楽なのだろう。それに続く『マザー』は2枚目のアルバムとなる。

『ローズ・イン・ザ・ダーク』から『マザー』への間、コロナによるステイ・ホームがある一方でクレオは母親となった。『マザー』のジャケットは柔らかな太陽の光が差し込む部屋で赤ん坊を抱きかかえてくつろぐクレオの写真で、母になった喜びや子供への愛情が詰まったアルバムとなっている。その代表と言えるのが “ワン・デイ” で、この6月に生まれたばかりの子供のことを歌ったナンバーだ。しっとりとしたピアノをバックにクレオが優しく歌う “ワン・デイ” はかつてのキャロル・キングを彷彿とさせるようなはじまりで、『ローズ・イン・ザ・ダーク』と比較しても『マザー』がさらにアコースティックでフォーキーなテイストとなっていることを示す。そして単にシンプルでメロディアスな曲というわけではなく、8分25秒という比較的長めの中で複雑で豊かな和音展開を見せるあたり、スティーヴィー・ワンダーの影響も大いにあることがわかる。

アルバム全体のプロデュースは前作に続いてインフローが務め、今回は “ハート・フル・オブ・ラヴ” に見られるようにオーケストラルなアレンジによって、優しく包み込むようなサウンド・メイクが際立っている。また、多重録音によるコーラス・アレンジの素晴らしさも随所に見られる。と言っても過剰なアレンジが施されているわけではなく、“ドント・レット・ミー・フォール” や “プロミセス” のようにあくまでクレオの歌を中心に、アコースティック・ピアノやアコースティック・ギターが寄り添う構成。ややラテンやボサノヴァ的なフレイヴァーも感じさせるところはキャロル・キング的であり、現在では同じロンドンのシンガー・ソングライターのリアン・ラ・ハヴァスあたりに通じるものも感じさせる。“スピリット” における厳かなコーラスとオーケストレーションはゴスペル・クワイア風で、ロータリー・コネクションやミニー・リパートンを手掛けたチャールズ・ステップニー的なプロデュース・ワークである。“ミュージック” の前半はまさにミニー・リパートンの “レ・フルール” を連想させるが、後半はタンゴをイメージしたような優美なオーケストラ演奏が展開される2段構成だ。ちなみにキャロル・キングも1971年に『ミュージック』という名アルバムを残しているのだが、クレオも何かしら意識しているのかもしれない。

小川充

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE