MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

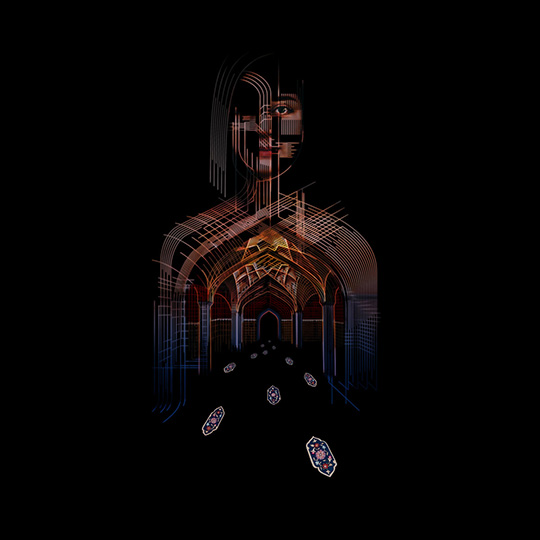

Home > Reviews > Album Reviews > Powell & London Contemporary Orchestra- 26 Lives

越境する20世紀後半のクラシック音楽。パウウェルがロンドン・コンテンポラリー・オーケストラと共作・共演した新作『26 Lives』 を聴いて思わずそう呟いた。リリースはパウウェル自ら主催する〈Diagonal〉から。

現行のエレクトロニック・ミュージックがこれほどまでに20世紀後半のクラシック音楽、もしくはエレクトロアコースティックに隣接するというのは稀な事態ではないか。

それもあのパウウェルがである。激しいビートがそのサウンドの背骨とでもいえる彼が、こうまでオーケストラの音を分解・生成するような見事な音響空間/音響作品を作り出すとは。これには驚きしかない。とはいえその兆候はあった。彼のリスナーであれば承知の事実である。

そう、パウウェルの2021年作『Piano Music 1-7』の存在だ。『Piano Music 1-7』においてピアノによるミニマル・ミュージックに挑戦していたのである。ここですでに20世紀後半のクラシック音楽的なものに接近していたわけだ。もちろん『26 Lives』ではさらなる音を追求している。コンピューターによって電子音とオーケストラが融合することで新しいドローン・サウンドを生み出しているのだ。まさしく極上にして尖端、そして前衛的なサウンドスケープが鳴らされているのである。

より「前衛的」という意味では、アクトレスが同じくロンドン・コンテンポラリー・オーケストラとコラボレーションした『LAGEOS』(2018)よりも、より尖端的であるといえるだろう(むろん『LAGEOS』も大・大・傑作なのはいうまでもない)。

この『26 Lives』は、ジョン・ケージ、エリアーヌ・ラディーグ、ジェームズ・テニー、アルヴィン・ルシエ、モートン・フェルドマン、ミカ・リーヴィらのエレクトロ・アコースティックな楽曲を演奏する「24時間コンサート」の一部として演奏された録音をベースにしている。録音はマルチ・チャンネルでなされ、実際は3時間に及ぶ演奏だったという。この音源はその3時間の録音からエディットされたものだ。

本アルバムの曲は、いわゆる「エレクトロ・アコースティック」であり、いわば実験音楽の部類に入れることができるともいえよう。「現代音楽」のコンサートで演奏されたようだが、当然だが、ここに垣根はない。そうではなく未知の音を追求する姿勢のみが大切なのだろう。

斬新で新しい音はジャンルを無化し、音響を拡張し、さまざまなタイプの聴き手をつなげていくことで生まれる。アルバムを聴くとわかるように、『26 Lives』のサウンドの質感は、現行のエクスペリメンタル・ミュージック特有の緻密さやダイナミックさ、繊細を持っている。現代音楽のそれとは確実に違う音なのだ。

ここには音そのものに執着することで、まったく別の世界を希求するような未知の響きがある。実験の拡張がある。拡張の音響がある。音響の未来がある。といえば言い過ぎだろうか。だからといって万人向けの無難な顔をしているわけではない。極めて個性的かつ実験的な音だ。

もう少し各曲を具体的にみていこう。『26 Lives』には全10曲が収録されている(正確には10トラックに分かれているとすべきかもしれない)が、どの曲も簡素な数字がタイトルとして付けられている。そしてどの曲もドローンを基調としている。しかしときに旋律的な要素もレイヤーされている。音はオーケストラの生音の揺らぎをときに増幅させている。

美しい旋律を持った2曲目 “23” から無調的で不安定な響きや旋律をミニマルに展開する3曲目 “6, 8” は夢の中で崩れていくシンフォニーのように甘く響く。泡のような音が鳴る4曲目 “13, 12” を経て、硬質な音の持続が生成する “10, 11, 4” に至る。

以降、光が乱反射するようなドローンを中心を基調としつつ、オーケストラの音が電子音響の中に完全に溶け合っていくような音響空間を生成していくのだ。ドローン音響の中に、音が不安定に崩れていくように。

『26 Lives』の独創性は、クラシカルな要素を響きの中で分解している点にある。旋律がときにグリッチするように歪み、ノイズの直前で新しい音楽・音響を生成する。パウウェルとロンドン・コンテンポラリー・オーケストラは、いわばジェラール・グリゼーら現代音楽によるスペクトル学派が探求した音響生成を、極めてカジュアルに、コンピューターとオーケストラを融合させる手法で実現したのではないか。音楽を音波として認識し、倍音をスペクトル分析し合成することで生まれる音響空間を生成すること。ノイズの極限から極限の音響を追求すること。

パウウェルは本作(本楽曲)でオーケストラの響きを抽出し、ノイズと楽音と音響の混合体を作り出しているように思えてならないのだ。むろんこのコンセプト自体は真新しいものではないかもしれない。しかしこのような音をパウウェルが作り出すことに意味があると私は思う。

思えば00年代以降のエレクトロニカ/電子音響もまた、コンピューター内で音響の操作し、未知のサウンドを追求する試みであった。ミニマルと倍音、音響の交錯、融解。それはかつてグリゼーらが希求した「音響空間」をコンピューターによって実現するような音楽運動でもあった。

2023年のいま、パウウェルが、『26 Lives』のように生成的な音響空間を生み出したことに、私などは、00年代・10年代エレクトロニカ/電子音響で展開された「夢」(つまり未知の無限にしてミニマムな音響空間)を継承する「意志」を(勝手に)感じてしまったのだ。コンピューター・エディットから生まれる音響空間の生成、つまりは「新しいエレクトロニカ」がここにあるように思えてならないのである。

このアルバムの音はモダンなのだ。つまり『26 Lives』はクラブ・ミュージック好きも、クラシック音楽好きも、アンビエント好きも、モダン・クラシカル好きにも聴かれるべきアルバムといえよう。

デンシノオト

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE