MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

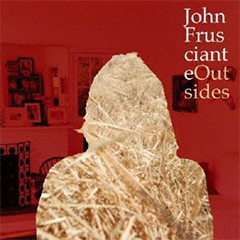

Home > Reviews > 合評 > John Frusciante- Outsides

静かな狂気、そしてブルース 文:天野龍太郎

ジョン・フルシアンテが昨年リリースしたEP『レター・レファー』とそれに続くフル・アルバム『PBX・ファニキュラー・インタグリオ・ゾーン』は、アナログ・シンセの温かくも物悲しい響き、ドラム・マシンないしサンプリングによるせわしないブレイクビーツ、美しいコーラス・ワークで彩られたヴォーカル、そしてロック・ギターの過去と未来をいびつに接ぎ合わせたような変幻自在のギター・サウンドによって構成された異形の作品であった。

ジョンの最新EP『アウトサイズ』のサウンドは、その延長線上にある。とはいえ、音楽のカタチはより抽象的になり、音と音との間には隙間が生まれてルーズな感覚が滑り込み、エクスペリメンタルな方法論はいちだんと深化している。なにより『アウトサイズ』にはジョンのヴォーカルがほとんどない。『PBX』において中心のひとつを占めていたヴォーカリゼーションはすっかり鳴りを潜め、最終曲"シェルフ"の最後の1分間になってやっと添え物のような歌声が聴けるほどだ。それゆえに、酩酊するわけでも逃避するわけでもなく、ただただ前を見据えるかのような静かな狂気がこのEPには凝集しているように思える。

10分にも及ぶ"セイム"は、バタバタと落ち着かないドラム・パターン上で途切れることのないギター・ソロが演奏される楽曲で、まさにそういった平静さを保った狂気によって駆動しているかのような異様な緊張感を纏っている。『ジ・エンピリアン』(2009)の"イナフ・オブ・ミー"のソロを拡張したかのようなギター・プレイは、ただひたすらにずるずると引きずって蛇行するようなトーンの軌跡を聴き手に突きつけている。曲が進むにつれモジュレーションによる音の揺らぎが次第にキツくなっていき、ギター・サウンドの変調が頂点に達すると、永遠に続くかに思われた奇妙なギター・ソロはあっけなく幕を閉じる。

オフィシャル・サイトに掲載されたジョン・フルシアンテ自身による説明によれば、"セイム"は「わたしのプレイを聴いてそれに反応しながらも、同時にわたしが応えられるような確実なアンカーを、通常なら存在する時間差なしに提供してくれる」理想のドラマーによる演奏とギターとの相互作用によるインプロヴィゼーションである。現実的には不可能なこの演奏を実現するため、リピートする2小節のビートに対してギターを演奏したのち、ギター・ソロに対応するようにビートをチョップした、と彼は書いている。それはつまり、『PBX』において掲げた「マシンの知能と人間の知能が刺激し合って、その相互作用によって生まれる音楽」へのさらなる漸近を目指す実験のひとつなのだろう。

そうなるとこの『アウトサイズ』という作品がなぜ「歌っていない」のか、ひとつ仮説が立てられる。つまり、あまりにも人間的な歌というものを禁欲的なまでに排除することによって、マシンと人間とをより近くへと引き合わせ、その境界を曖昧化しようと試みているのではないのだろうか。

2曲目の"ブレシアック"は3分にも満たない小曲で、サンプリングとプログラミングによるビートが継ぎ接ぎされた本作中最もアブストラクトな曲だ。次の"シェルフ"はよりファンキーではあるが同様にせわしなくビート・パターンが変化し、両曲ともにフリー・ジャズのドラムを素材としたビートが多く聴こえてくる。『PBX』における大きなトピックだったドラムン・ベースの導入は、この"ブレシアック"や"シェルフ"、あるいは『PBX』収録の"サム(Sam)"のフリー・ジャズ風のビートと突きあわせて聴くとそれほど唐突には聴こえない。おそらくジョンのなかではフリー・ジャズのビートとドラムン・ベースは一本の線で繋がっているのだろう。その間隙を埋めるのが、ファンクであり、アシッド・ハウスであり、ヒップホップのビートなのである。

しかしながら『アウトサイズ』を一聴して直感したのは、これはジョンにとってのブルースである、ということだった。それはやはり"セイム"の長大なギター・ソロに依るところが大きい。歌はなくとも......やはりギターが泣いているように聴こえるのだ。それは"シェルフ"の中間部のソロも同様である。キリキリとした鋭利なトーンではあるが、そこにはブルージーな哀感が潜んでいる(「驚いたことにブルース・ギターがうまくハマったんだ」と彼は認めている)。

ジョン・フルシアンテ自身が「プログレッシヴ・シンセ・ポップ」と呼ぼうが、「現代音楽のわたしのヴァージョン」と説明しようが、この『アウトサイズ』というEPは、いびつな形ではあるがブルースというひとつの軸で貫かれている。そう思えてならない。

文:天野龍太郎

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE