MOST READ

- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも

- Columns ♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス

- valknee - Ordinary | バルニー

- Tomeka Reid Quartet Japan Tour ──シカゴとNYの前衛ジャズ・シーンで活動してきたトミーカ・リードが、メアリー・ハルヴォーソンらと来日

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- KARAN! & TToten ──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- 酒井隆史(責任編集) - グレーバー+ウェングロウ『万物の黎明』を読む──人類史と文明の新たなヴィジョン

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- 『成功したオタク』 -

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Solange - A Seat At The Table

- レア盤落札・情報

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

Home > Reviews > Album Reviews > Oneohtrix Point Never- Again

野田努

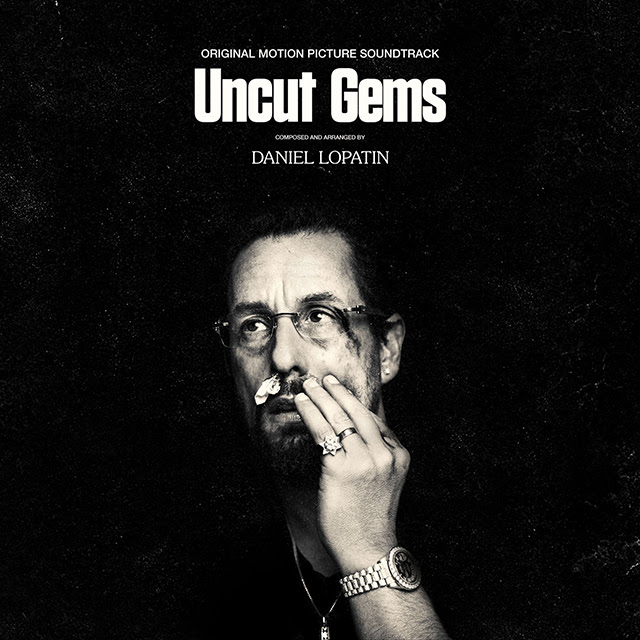

ダニエル・ロパティンのアーティスト写真は、今回はいまいち表情が見えない。笑っているのか、それともしかめ面なのか。『Again』を聴いて最初に戸惑うのは、表現主義的と言えばいいのかもしれないが、その錯乱した展開にある。弦楽器によるクラシカルなアンサンブルにはじまるアルバムは、しかし、シュトックハウゼンの初期の電子音楽作品を茶目っ気をもってポップ化したように展開する。エレクトロニックで、断片的で、とりとめがない。このサウンドコラージュ作品は、コーネリアスの〝霧中夢〟にも似たイリュージョニズムの結晶体とも言える……が、ただ、音のスラップスティックというか、どたばたエレクトロニカというか、落ち着きがまるでない。アンビエントとグリッチ、クラシカルな響きとアメリカーナの記憶、幾何学的な目眩、アシッドなフィルターを通してミックスされたレジデンツのエキゾティシズム……。このアルバムのおそらく膨大な参照リストは、ワンオートリックス・ロパティン本人にしかわからないだろう。

『Again』のアートワークは、我々が抱いているワンオートリックス・ポイント・ネヴァーに対するイメージを簡潔に表現している。たしか90年代後半あたりに一時的だがPC用に使われた卓上スピーカーの数々、いまや誰も用見向きもしないゴミ=ジャンクが束ねられているそれだ。「Web2.0以降におけるトラッシュ・アメリカーナの開拓者」、たったいま制作中の紙エレキング年末号における「2010年代の音楽」特集のなかの原稿で、僭越ながらぼくはOPNについてそう説明した。彼がシーンに登場したゼロ年代のUSインディは、ボン・イヴェールが60年代アメリカーナを、アニマル・コレクティヴは手当たり次第にアシッド・フォークやらビーチ・ボーイズやらをリサイクルしていた時代だった。フォーキーなトレンドに馴染めなかったロパティンはアメリカ的伝統主義とは断絶し、たわいのないノイズや光の当たらないジャンル、たとえば70年代ベルリン・スクールのシンセサイザー音楽をはじめ、嘲笑の的であったニューエイジ音楽のカセット作品、そしてインターネット上で拾えるあらゆるジャンクな音源を使って作品を作った。DVDR作品の『Memory Vague』(09)から『Returnal』(10)、そして『Replica』(11)といったOPNの傑出したアルバムは、オンライン文化がもたらした情報の過飽和状態における、皮肉めいた遊び心を感じさせる(ゆえにヴェイパーウェイヴとも接続する)、と同時に、エレクトロニック・ミュージックにおける表現形態の可能性を広げるものだった。『R Plus Seven』(13)がその集大成だが、これは、ダンス・カルチャーを母体として発展したエレクトロニック・ミュージックでもなければ、また、アンビエント・ミュージックに端を発したそれとも違っている。MACプラスの倒錯的ラウンジ・ミュージックもそうだが、ハイブローなアムネジア・スキャナー、ヘルム、ホリー・ハーンドンのようなプロデューサーによる、10年代の新種のエレクトロニカ作品のきっかけを作ったのはロパティンだった。(その先祖にはコンラッド・シュニッツラーがいるとぼくは思っている)

ロパティンは、大学で図書館学を学んだほどの生粋のアーキヴィストで、誰もがマニアックな音楽から専門的な知識までを即時に入手できる現代にあっては、時代の申し子という言い方もできよう。そんな彼が自己言及を3回(*1)もやるのは、情報を酸素のように吸って育ったデジタル世代としては、じゃあ、いま俺の記憶に残っているものは何かという自己調査の必要があったのではないのだろうか、と訝しんでいる。ぼくのようなアナログな人間はシンプル極まりない。ロック、パンク、レゲエ、レイヴ、テクノ……世界を変えようとした音楽。しかし、Web2.0以降の情報過飽和環境で思春期を過ごした最初の世代であろうロパティンは、きっとそんな単純な話ではないのだろう。元ソニック・ユースのリー・ラナルドとジム・オルークのゲスト参加が、ロパティンにとってのアメリカ内におけるリスペクトを意味していることはわかる。が、『Again』のなかでときおり見せるマキシマリズム(過剰主義)は、面白がっているのか、感情の破片なのか。リスナーを困惑させるのはこの作品の欠点だが、じつは長所でもある。というのも、確実に言えるのは、これは念入りに作り込まれた作品であるということだから。いま彼は、後方を見ながら前方に突っ走っている。しかし、繰り返すが、問題はどこに向かって走っているのかわからないことだ。2年後に聴いたら印象は変わるかもしれない。

(*1)ロパティンの最初の自己言及とその注釈めいた作品は2015年の『Garden Of Delete』、ロックやメタルばかり流すアメリカのラジオ環境に晒された思春期の体験が元になっている。前作にあたる2020年の『Magic Oneohtrix Point Never』は、OPNをはじめたばかりの頃を回想しながら作られたアルバム。そして今作『Again』は、ロパティンいわく思弁的自伝(スペキュレイト・バイオ)だそうで、つまり、勝手に想像してみた自分史ということ。

■ 紙エレキング年末号では、ダニエル・ロパティンが彼の無名時代を振り返りつつ、まだ仕事をしながら音楽を作っていた時代(2010年前後)の話、ニーチェの影響、マーク・フィッシャーへの共感、『Eccojams』再開への意欲など、自分語りしまくりの興味深い話満載です。ご期待ください。

野田努

ALBUM REVIEWS

- valknee - Ordinary

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

DOMMUNE

DOMMUNE