MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

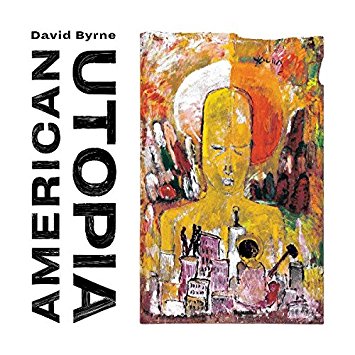

Home > Reviews > Album Reviews > David Byrne & St.Vincent- Love This Giant

デヴィッド・バーンにはダーティ・プロジェクターズとのあいだにすばらしいコラボレーション曲がある。『ダーク・ワズ・ザ・ナイト』というコンピレーションの冒頭をかざる曲だが、このコンピ自体が2009年前後のブルックリンやUSのインディ・シーンの活況と成果を伝える名盤として記憶されるべき作品だ。チャリティ目的ではあったが、ボン・イヴェールからイヤーセイヤー、アントニー・ハガティ、デヴィッド・シーテック、ブックス、グリズリー・ベア、ファイスト......等々、ディスク2枚にわたり、すべて名を挙げ切らねばきまり悪く感じられるほどじつに筋の通ったディレクションがなされている。これらの若いアーティストのなかにデヴィッド・バーンやクロノス・カルテットの名が混じっていることにもあっと思わされた。なるほどデヴィッド・バーンは精神的にも彼らの直の先輩と言えるかもしれない。また、いま彼がいきいきと立てる場所があるとすれば、それはニューヨーク・パンクの記憶のなかではなく、こうした才能たちのあいだにあるのではないか。もしこの時点で『アクター』がリリースされていれば、必ずやセント・ヴィンセントもここに名を連ねていただろう。アーティな佇まいといい、知的で旺盛な実験精神をたずさえた音楽性といい、デヴィッド・バーンをふくめて『ダーク・ワズ・ザ・ナイト』が濃縮していたものは彼女が体現したものでもあり、まるで収録アーティストであったかのように錯覚させる。

よってこのふたりの邂逅はとても納得のできるものでもあった。両者が描く軌道は、おそらくは自然に交わるものであったのだろう。なんとも名状のしがたいいびつさと気難しさを、しかしファニーにまとうアート・ワークには、ゆずらない彼らの個性が拮抗しているようですこし笑ってしまった。ダーティ・プロジェクターズとデヴィッド・バーンとは、思うさま歌い合い、唱和することそのもののエネルギーのなかで両者の才能をスパークさせていた。またコラボのなかでデイヴ・ロングストレスは自らにもっとポップで、もっとストレートに前向きであることを許していたかに見えた。だがそうしたダイナミックで肉感的なセッションとは対照的に、このカップルは弁証法的に、対話によってこのアルバムを鍛えたという雰囲気がある。作業方法も音源を送りあってアレンジやメロディを加えていくというスタイルでおこなわれたということだ。「さまざまな面においてデモクラティックな作業だった」とバーンはおどける。筆者は、そのデモクラティックな音楽的対話のハブになったのがブラス・サウンドではないかと思う。

クセのあるヴォーカル、クセのある音楽性、両者のアクの強さを緩衝するために、本作の基礎となるブラス・セクションはちょうどよい機能を果たしている。ジャジーな用いられ方ではなく、フォーマルな雰囲気をたたえるアレンジは、ジャケットのイメージとも重なりながらアニー・クラーク(セント・ヴィンセント)とデヴィッド・バーンの劇場へとわれわれを誘うだろう。奇妙な、しかし明瞭な思考が往復する寸劇をすこしぎこちなく筆者は眺める。

屈曲の多いブラス・ロック"フー"からはじまり、"ウィークエンド・イン・ザ・ダスト"はクラークが、"ディナー・フォー・トゥー"はバーンがおもにヴォーカルをとって展開する。おたがいの独特の節回しの特徴がよくわかる。コラボ作品の良さでもあり弱さでもあるが、思い描く音のために組まれたのではなく、組むことを前提に生まれてきた楽曲だという印象は否めない。しかし、それぞれに好きなアーティストがいっしょに課外活動をするということの独特の楽しみはあるものだ。筆者には"ザ・フォレスト・アウェイクス"が好みに思われた。どちらがメインでメロディを引っぱるのかという点では、曲ごとにかなりくっきりと分かれている。この曲はクラークが主導で、彼女の展開やアレンジがつねにわずかに感じさせるコズミックな感覚、それもあてどない宇宙ではなく、女性的な身体性とひとつながりの空間だという感じがよく出ている。"ザ・ワン・フー・ブローク・ユア・ハート"はバーンの面目躍如たるアフロ・ビートがいかにもバーンらしい歌い回しとともに展開してじつに気持ちよく愉快だ。ブラスがファンキーなリズムを端正に彫り出している。

『アクター』『ストレンジ・マーシー』を手がけたプロデューサー、ジョン・コングルトンがプログラミングに加わり、パーカッションなども数度にわたって細かく重ねられている他、ブラス・セクションも若い演奏者たちをつかって録りおろしているようだが、携わった人間の多さにかかわらず、クラークとバーンの掛け合いで展開するアルバムであるという点は変わらない。そうしたスタイルはすこし珍しいように思う。コーラスやアレンジにおいてではなく、ヴォーカルとしての掛け合いが聴けるのは終曲である。マーヴィン・ゲイとダイアナ・ロスとはいかないが、そこではようやくすこし艶っぽい。甘やかなバラードは意外にも新鮮にも感じられる。もちろん、どこか奇妙な印象を残しながらではあるのだが。

橋元優歩

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE