MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Tenderlonious- The Piccolo - Tender Plays Tubby

小川充 Jul 13,2020 UP

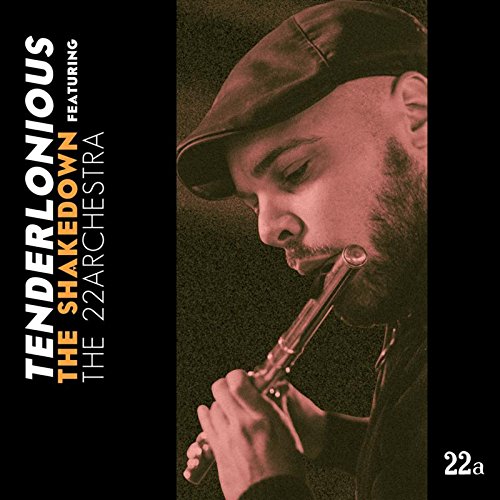

作品やプロジェクトによって作風をガラリと変えるアーティストがいる。ロンドンのジャズ・シーンではシャバカ・ハッチングスが代表的なところだが、テンダーロニアスはさらにその上をいくだろう。たとえばザ・22アーケストラをフィーチャーした『ザ・シェイクダウン』(2018年)と『ハード・レイン』(2019年)を比べてみると、前者ではアフリカ音楽やラテンなどを取り入れたスピリチュアル・ジャズから、ヒップホップを咀嚼したようなジャズ・ファンクをやっていて、一方で後者はディープ・ハウスやデトロイト・テクノなどのエレクトロニック・サウンド的な方向性を持つものだ。テンダーロニアスはそうした多様な音楽を聴いてきて、実際に演奏したり制作することのできる技術やスキルを身につける努力を重ねてきた。これらの作品からは、前者であればユセフ・ラティーフやサン・ラーだったり、後者であればデリック・メイやラリー・ハードだったり、テンダーロニアスが影響を受けたであろうアーティストが浮かんでくるのだが、そうしてインプットされたものをすぐにアウトプットして表現できる理解力の高さ、フットワークの軽さ、そして単なる模倣を超えた自身のオリジナルな表現へ導いているところに、テンダーロニアスの並々ならぬ才能を感じさせていた。

今回テンダーロニスが発表した新作は、そうした彼が受けた影響をダイレクトに伝えるものとなっている。『ザ・ピッコロ』は「テンダー・プレイズ・タビー」という副題があるように、1950年代末から1960年代に活躍した英国のサックス兼ヴィヴラフォン奏者のタビー・ヘイズをカヴァーした作品集である。タビー・ヘイズは英国ジャズ界のパイオニアのひとりで、ソニー・ロリンズやジョン・コルトレーンなどの米国のジャズからの影響を取り込み、それを英国で確立させて独自のスタイルまで築いていった。時代的にはハード・バップからモード・ジャズの全盛期に活躍し、特に英国で初めてモード奏法に取り組んだミュージシャンとして評価が高く、そして後期はフリー・ジャズまで視野に入れた演奏をおこなったが、残念ながら1973年に38歳の若さで夭逝している。彼の作品は後にクラブ・ジャズの世界でも再評価され、特に代表作の『ダウン・イン・ザ・ヴィレッジ』(1962年)はDJからも人気が高く、表題曲がドイツのミハエル・ナウラなどにカヴァーされたりしている。今回テンダーロニアスが取り上げるのもこの “ダウン・イン・ザ・ヴィレッジ” である。実はタビー・ヘイズが生前に使用していたピッコロが、いろいろな偶然が重なってテンダーロニアスの手に渡ることになり、そこからインスピレーションが生まれて今回のカヴァーへと繋がったそうだ。

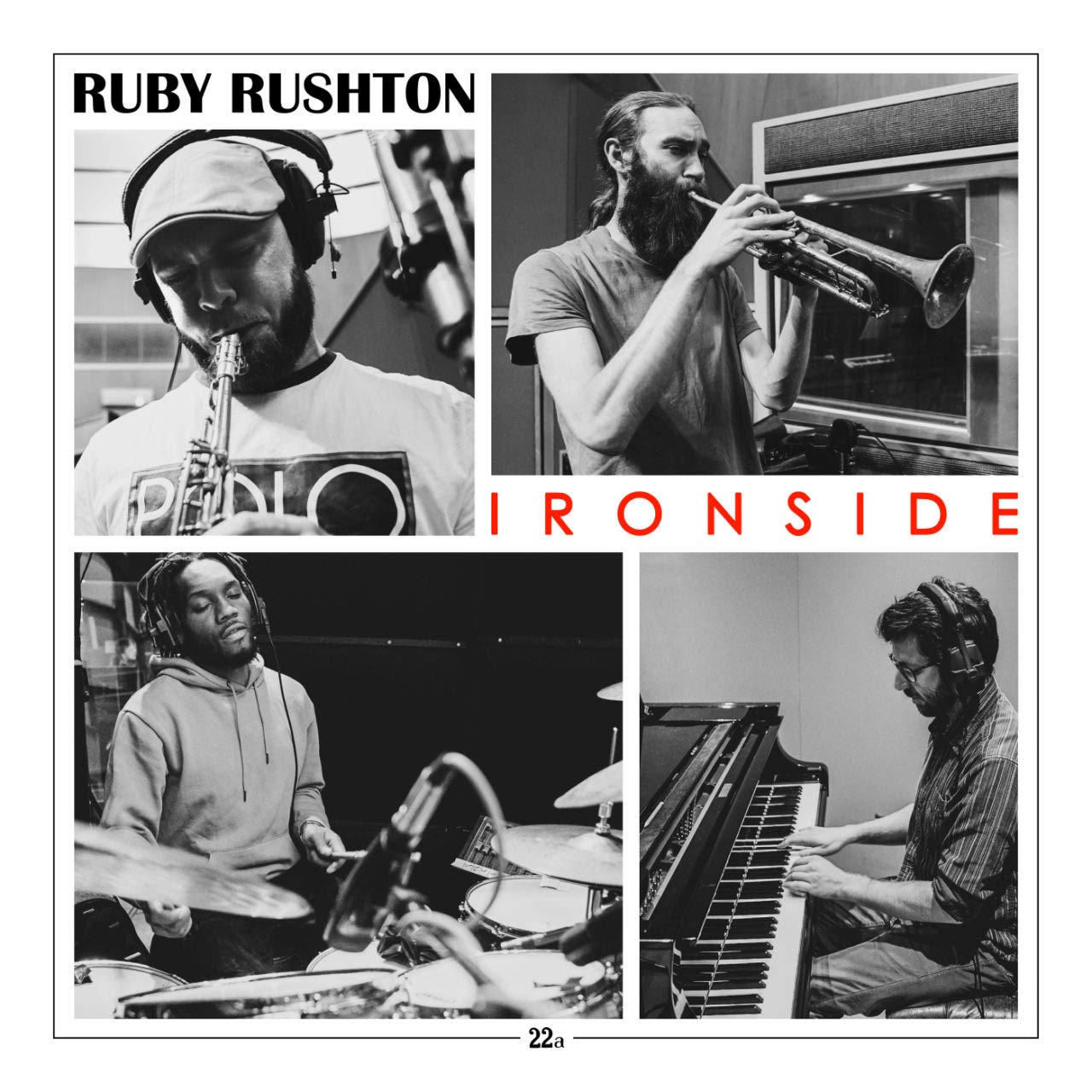

テンダーロニアスはピッコロ、フルート、ソプラノ・サックスを演奏し、ルビー・ラシュトンのニック・ウォルターズ、エイダン・シェパード、ティム・カーネギーらがバックを固め、『ダウン・イン・ザ・ヴィレッジ』を録音した頃のタビー・ヘイズのクインテットを模した編成となっている。もちろんオリジナルの楽曲を再現する部分は再現し、でもオリジナルにはなかった独自のアレンジやアドリブを交えた演奏で、たとえば “ダウン・イン・ザ・ヴィレッジ” の原曲にはなかったピッコロ・ソロを展開している。ジャズにおけるカヴァーではこの自分なりの即興表現が重要で、そこにオリジナルへの敬意と自身の猿真似ではないアイデアが込められる。今回の “ダウン・イン・ザ・ヴィレッジ” もテンダーロニアスからタビー・ヘイズへのリスペクトが伝わる演奏だ。『ダウン・イン・ザ・ヴィレッジ』からは “イン・ザ・ナイト” というコルトレーン・タッチのバラード曲もカヴァーするほか、『タブズ・ツアーズ』(1964年)から “ラーガ”、『メキシカン・グリーン』(1968年)から “トレントン・プレイス” を取り上げている。

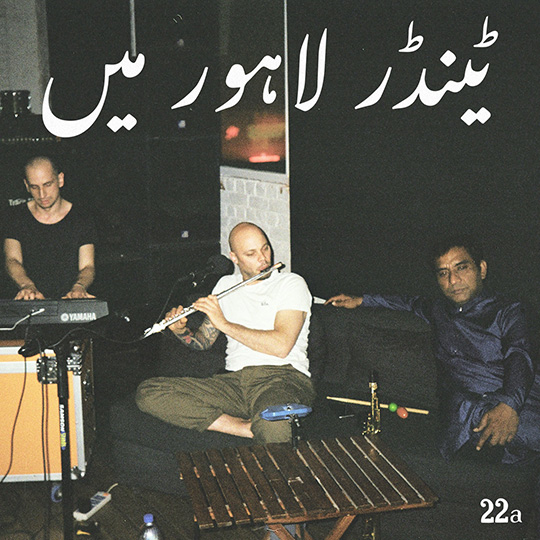

このうち “ラーガ” はインドの古典音楽の旋法であるラーガを取り入れたもの。モード・ジャズにおいてインドやアラビア、スパニッシュなど民族音楽をモチーフとすることが多く、“ラーガ” もタビー・ヘイズなりにインド音楽に取り組んでいるわけだが、テンダーロニアスがこの曲を取り上げているところも興味深い。そうしたインド音楽への傾倒が、同時期にリリースした『テンダー・イン・ラホール』ではさらに鮮明となる。ラホールはパキスタン北部のパンジャーブ地方のことで、音楽文化的にはインドと繋がっている。テンダーロニアスは実際にこのラホールへ赴き、現地のジャウビというグループのミュージシャンとセッションをおこなって『テンダー・イン・ラホール』を録音した。近年のロンドンでは、ユナイティング・オブ・オポジットやサラシー・コルワルなどの作品にジャズとインド音楽の融合が見られるわけだが、『テンダー・イン・ラホール』はより純粋なラーガに没入したものと言えるだろう。ジャウビのミュージシャンはタブラ、サーランギーとインドの古典楽器のほかにドローン・シンセを用い、テンダーロニアスはフルートとソプラノ・サックスを演奏し、極めて瞑想的でアンビエントな世界が展開されていく。ジャズとインド音楽の結びつきでは、マンフレッド・ショーフ、バルネ・ウィラン、イレーネ・シュバイツァー・トリオがインドの演奏家と対した『ジャズ・ミーツ・インディア』(1967年)という傑作があるが、まさに現代版『ジャズ・ミーツ・インディア』とでも言うべき作品だ。

小川充

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE