MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

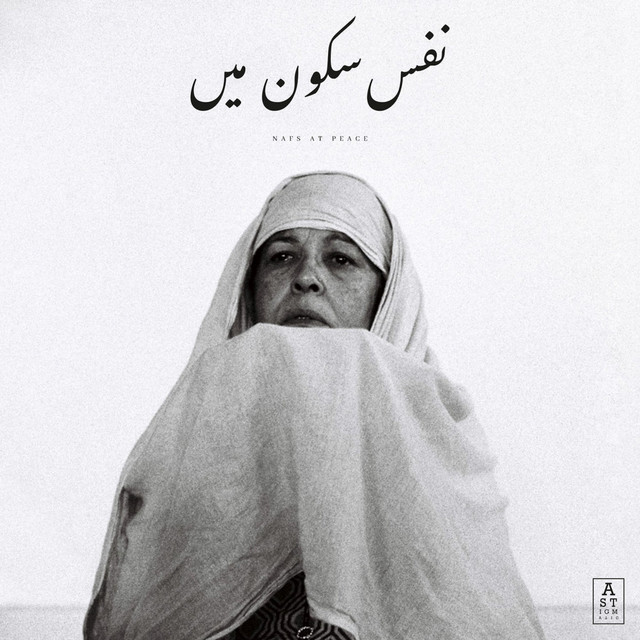

Home > Reviews > Album Reviews > Jaubi- Nafs At Peace

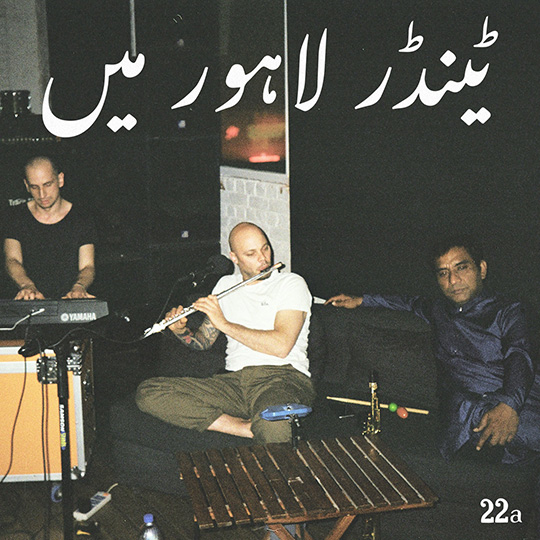

イギリスではいろいろな国のミュージシャンが活動するが、その中でもインド、パキスタン、バングラデシュ出身のミュージシャンが数多く見られる。もともとこの3国はイギリス領インド帝国としてイギリスの統治下にあり、現在でもその移民や子孫が多く住んでいる。ジャズの分野においても、アフリカ系やカリブ系と共にインドやパキスタンの血筋のミュージシャンは多い。もともとその血筋ではないミュージシャンにもインド音楽の影響を受ける者がいて、たとえばテンダーロニアスもそのひとり。昨年彼はレジェンドであるタビー・ヘイズ作品集の『ザ・ピッコロ』において、“ラーガ” というインド古典音楽の旋法であるラーガに取り組んだ演奏を見せた。さらに『テンダー・イン・ラホール』という作品は、パキスタン北部のパンジャーブ地方に赴いて現地のミュージシャンと共演した録音をまとめたもの。そのときに共演したのがジャウビというグループで、タブラやサーランギー(弓奏楽器の一種)などのインド古典楽器を用いてラーガを演奏していた。『テンダー・イン・ラホール』に続いてリリースされた『ラーガス・フロム・ラホール』もジャウビとの共演で(録音は2019年4月)、テンダーロニアスが単なる思いつきのアイデアでインド音楽に取り組んでいるのではなく、中長期的な視点でじっくり取り組んでいることを示している。

『ナフス・アット・ピース』はそんなジャウビによるアルバムである。ジャウビとはパキスタンのウルドゥー語で「何でも」という意味で、語源的には生命力、命、長寿、永遠といった意味合いがある。ジャウビのメンバーはアリ・リアズ・バカール(ギター)をリーダーに、ゾハイブ・ハッサン・カーン(サーランギー)、カマール・ヴィッキー・アバス(ドラムス)、カシフ・アリ・ダーニ(タブラ、ヴォーカル)という4人で、テンダーロニアスもフルートとソプラノ・サックスで録音に参加する。レコーディングは2019年4月にパキスタンのラホール、2019年8月にノルウェーのオスロでおこなわれており、『テンダー・イン・ラホール』と『ラーガス・フロム・ラホール』に続く録音と言える。ジャウビ自体は2016年からシングルやEPなどを制作してきており、それら一連の作品を発表してきたロンドンの〈アスティグマティック〉から『ナフス・アット・ピース』もリリースされた。

ちなみに〈アスティグマティック〉はポーランドにもブランチがあって、EABS(イーブズ)などポーランド系のアーティストの作品も多い。『ナフス・アット・ピース』にサポート・ミュージシャンとして参加するラタミックことマレック・ペンジヴャトゥルも、ポーランド出身のキーボード奏者で EABS のメンバーでもある。また “シーク・リフュージ” という曲ではオスロのザ・ヴォックス・ヒューマナ・チェンバー・クワイアという合唱団もフィーチャーされている。

アルバム・タイトルにあるナフスとはアラビア語(パキスタンや北インド地方で話されるウルドゥー語の源流にはアラビア語があり、同じイスラム教の文化を有する)で自己や自我を指し、神の手によって訪れた平和の中で自我が解放・浄化されるというような意味合いとなる。ジャウビのデビュー作の『ザ・ディコンストラクティッド・エゴ』はJ・ディラのカヴァーなどヒップホップと北インドの音楽を融合したものだったが、やはり自我をテーマとしていて、『ナフス・アット・ピース』の前にリリースされたシングルで、ガスランプ・キラーなどをリミキサーに迎えた “サタニック・ナフス” など、ジャウビは一貫して自我や精神の在り方を説く作品をリリースしていて、そこにはイスラム教の宗教観が強く関与しているのだろう。また、パキスタンにおけるアフガニスタン難民を描いたと思われる “シーク・リフュージ(避難所を探し求めて)” など、政情不安からくる北インドやイスラムの社会情勢なども作品の中には盛り込まれる。アルバム・ジャケットのヒジャブ(ベール)を被った女性はアリ・リアズ・バカールの母親で、神への祈りを捧げているところだ。

美しいギターとサーランギーの旋律に神聖なコーラスがフィーチャーされる “シーク・リフュージ” は、まさに祈りの音楽ということばがふさわしいだろう。“インシア” はエキゾティクなメロディーを持ち、北インド地方固有の音楽をジャズやジャズ・ファンクで解釈した作品。ジャウビのメンバーの演奏とテンダーロニアスのフルート、ラタミックのキーボードも有機的に結びつき、全体的に非常に奥行きと陰影に富んだ演奏となっている。“ラーガ・グルジ・トディ” はサーランギーによるラーガ演奏をもとに、途中からダイナミックなジャズ・ファンク、ジャズ・ロックへと変化していく。途中のドラム・ソロも迫力に富み、ジャウビの音楽のダークで重厚な側面が表われた楽曲だ。“ストレイト・パス” はタブラとサーランギーのコンビネーションが北インド音楽特有のもので、そこにテンダーロニアスのフルートが加わってスピリチュアルなムードを醸し出していく。

ラタミック作曲による “モストリー” はヒップホップ的なビート・パターンを持つジャズ・ファンクで、テンダーロニアス周辺でいくとモー・カラーズやアル・ドブソン・ジュニアなどに近いタイプの楽曲。北インドの音楽は独特の哀愁に包まれた曲が多いが、“ザーリ” もそうしたムードに包まれる。エレクトリック・ヴァイオリンのようなサーランギーの音色が印象的だ。“ナフス・アット・ピース” は往年のマハヴィシュヌ・オーケストラ的であり、ゾハイブ・ハッサン・カーンのサーランギーはジャン・リュック・ポンティのヴァイオリンのような役割である。テンダーロニアスのソプラノ・サックスも鬼気迫る演奏で、彼のジャズ・ミュージシャンとしての力量を再確認させるプレイだ。全体を通して『ナフス・アット・ピース』は、北インドの音楽と結びついた独自の個性を持つスピリチュアル・ジャズ・アルバムと言えるだろう。

小川充

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE