MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

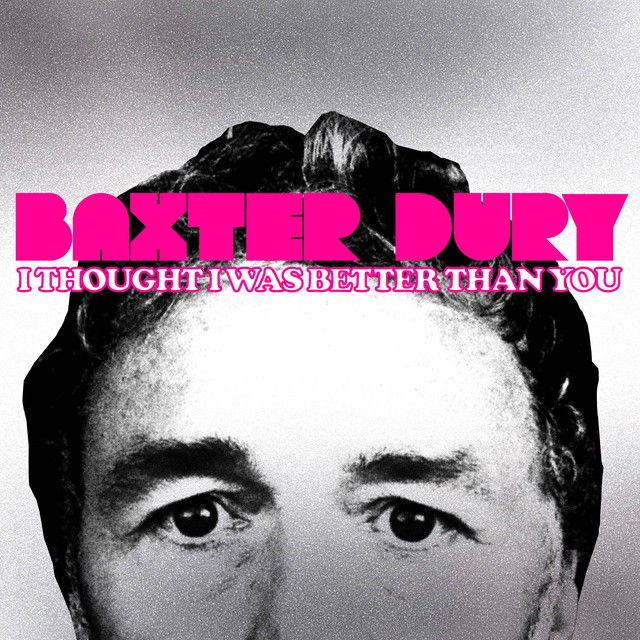

Home > Reviews > Album Reviews > Baxter Dury- I Thought I Was Better Than You

バクスター・デューリーの音楽を最初に聞いたきっかけは2018年かそのあたりの時期にインスタグラムでサウス・ロンドンのインディ・バンド、ソーリーやスローダンス周辺の人たちがあげているのを見たからだった。そのとき一緒にイアン・デューリーの息子であると知ったけれど、当時はそうなんだというだけで特に気にとめるようなことはなかった。それよりも気になったのは10代、もしくは20代になったばかりの音楽を志している若者とその若者たちをプッシュして既存の音楽シーンから距離を置いた新たなコミュニティを作り上げようとしている新進気鋭のメディア(『ソー・ヤング・マガジン』)が同時に40代後半のソロ・アーティストをOKだと判断しているということだった。その二者が共通して好意を示しているファウンティンズD.Cやシェイムと比べるとバクスター・デューリーはずいぶん違うように思えたし、こういったシーンが巻き起こりそうになっている渦中にあるバンドは上の世代の人間を否定するものなのではないかという思い込みもあった。

そんな風に気になって2014年の4thアルバム『It's a Pleasure』を聞いたのだが、それで即座に合点がいった。そこでバクスター・デューリーが奏でている音楽はサウス・ロンドンのインディ・シーンのバンドたち(中でもシェイムやゴート・ガール)が手本とし憧れたというファット・ホワイト・ファミリーをもっと穏やかにしたものだったり、あるいはそのメンバーのサウル・アダムチェウスキーとチャイルドフッドのベン・ロマンス・ホップクラフト(彼はWu-Luの双子の兄弟でもある)のインセキュア・メンの現実世界のヴァージョンの音楽みたいに聞こえた。つまりはこのインディ・シーンにしっかりとフィットしたもので、こうした動きからそこに関わる人たちにとって年齢や出自は重要ではなくただコミュニティとしての感覚が合うか合わないかで判断されているのだと感じられたのだ。果たしてバクスター・デューリーは2019年のファット・ホワイト・ファミリーの傑作3rdアルバム『Serfs Up!』の中の1曲 “Tastes Good With The Money” に参加しその感覚が正しかったのだと証明してみせてくれた。もともとサウル・アダムチェウスキーが在籍していたザ・メトロスのプロデュースをしていたという縁があったのかもしれないが、しかし時を経てのここでの邂逅はロンドンのインディ・シーンのなかでのバクスター・デューリーの存在を確かに感じせるものだった。

『It's a Pleasure』以降、2017年の『Prince of Tears』でバクスター・デューリーは囁くような低音のスポークン・ワードを用いるようになり20年の『The Night Chancers』では楽曲も一気にムーディーなものになった。その音楽は現代のロンドンの街をうろつくセルジュ・ゲンズブールの姿を頭に浮かばせるようなものであり、スーツに闇がまとわりつきタバコの臭いが香り、心地の良い気だるさがアルバムの最後までずっと続いていた。バクスター・デューリーの7枚目のアルバム本作『I Tjought I was Better Than You』もその路線を引き継いだものであり、映画のような物語仕立ての音楽の中でバクスター・デューリーはムードたっぷりにこちらに語りかけてくる。

「Hey mummy, hey daddy Who am I?」という問いかけからはじまるこのアルバムは明らかに父・イアン・デューリーを意識したものであり、21年に出版された回顧録『Chaise Longue』のサウンドトラックとしての側面を持ったアルバムなのだろう。しかし音楽単体としてもバクスター・デューリーの魅力は十分に伝わってくる。彼はウエスト・ロンドンに育ち、都会的で、多文化だった子ども時代に抱いていた感情をヒップホップのやり方と流儀をインスピレーションにし自身の音楽を混ぜ合わせこのムードたっぷりの短編映画のような音楽を作りあげたのだ。“Aylesbury Boy” ではケンジントンの高級学校で過ごした時代の退廃的な思い出が、ウージーなプロダクションにピッチを上げたヴォーカルを加えフランク・オーシャン風に仕立てあげた “Celebrate Me” では父の成功といまの自分の姿を照らし合わせ自らの自尊心とそして痛みを確かめるような姿が描かれる。メロウで柔らかなトゲがあり、情けなく逡巡するこのアルバムのバクスター・デューリーのキャラクターは楽曲と相まってどっぷりと緩やかに沈むビートの世界に浸らせてくれる。

センセーショナルにエピソードを飾り立てることをせずに、2分台、3分台のポップ・ソングとして自身の思い出をテーマにした世界を作り上げるこの美学とも言えるセンスがバクスター・デューリーの最大の魅力なのではないだろうか? 「彼らはあなたを現代のゲンズブールと呼ぶ」「フランク・オーシャンのようになりたいと思っても/でも彼のようには聞こえない/ただイアンのように聞こえるだけ」“Shadow” の歌詞にはそうあるけれど(これを自分の声で歌わないというのがミソだ)僕にはこのアルバムの音楽こそがバクスター・デューリーのスタイルに思える。いくつかの要素を加えかき混ぜて余白を作るかのように七分で止めるスタイルがその世界に浸らせてくれそれが非常に心地よく感じるのだ。

たとえば “Pale White Nissan” には個人的にも思い出深いフィッシュマンズの “LONG SEASON” がサンプリングされていて、それを中心に組み立てられているのだが、曲の中でそこに存在しないオリジナルの「バックミラーから落っこちていくのは~」という声が浮かびあがり見事に白い日産の車で走る若きバクスター・デューリーの姿と重なる。恵まれた都会での生活といつまでも抜け出せずまとわりつく喪失感、時の流れ、どこまで意識しているのかはわからないが、しかしバクスター・デューリーのこの詰め込まず想起させるスタイルの音楽が想像の余地を生み、組み合わせの中に意味を漂わせる。足りないからこそ継ぎ足せる、好奇心を持って物事に向かい合い、そうして強く主張をせずにムードとして滲み出すことを選択する、僕はそんなバクスター・デューリーの姿に魅力を感じているのかもしれない。彼の近作はどれも素晴らしいのだけど、よりコンセプチュアルとなったこのアルバムはその中でも特にお気に入りのアルバムになるのではないかとそんな予感がしている。

Casanova.S

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE