MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

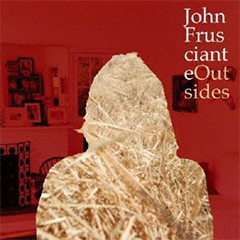

Home > Reviews > 合評 > John Frusciante- Outsides

"はみ出る"ための試行錯誤 文:小野田雄

ジョン・フルシアンテは、そのキャリアを通じて、「独自の音」を追求し続けてきたアーティストだ。レッド・ホット・チリ・ペッパーズ(以下RHCP)のギタリストとして、そして、ソロ・アーティストとして、はっきりとその「独自の音」を感知できるのは、ギター・サウンドだろう。使用するギターやアンプ、エフェクターの種類やそのプレイ・スタイル、ソングライティグなどの試行錯誤を通じて、一聴した万人に彼の音であることを認識させるサウンド・キャラクターを確立したという一点において、彼の目的はすでに達成されたといえる。

また、一見すると混沌としているように感じられる作品も彼のなかではチャレンジングなテーマが設けられていて、一時離脱したRHCPに復帰を果たす1999年以降は、ロックの発想やアプローチから離れ、エレクトロニック・ミュージックの発想や制作スタイル、レコーディングにおけるエンジニアリングやプロダクションの知識・経験を自分のものにしようという試行錯誤が重ねられてゆく。たとえば、2004年から2005年にかけてリリースされた6枚の作品は、その直前に制作され、莫大な費用と時間が費やされた『シャドウズ・コライド・ウィズ・ピープル(Shadows Collide With People)』とは真逆のアプローチで、RHCPの活動がはじまるまでの6ヶ月間という短期間に、60年代、70年代のアナログ・レコーディングの技術を用いて6枚の作品を録音するというコンセプトで作られたものだ。それぞれの作品も、アコースティックな『カーテンズ(Curtains)』は60年代後期に作られた8トラック/1インチのテープ・レコーダー、『ザ・ウィル・トゥ・デス(The Will To Death)』と『インサイド・オブ・エンプティネス(Inside Of Emptiness)』は16トラック/2インチのテープ・レコーダーによる録音。また、フガジのイアン・マッケイによるプロデュース、〈ディスコード(Dischord)〉御用達であるインナー・イヤー・スタジオのエンジニア、ドン・ジエンタラの仕事を学ぶために『DC EP』を制作し、『ア・スフィア・イン・ザ・ハート・オブ・サイレンス(A Sphere In The Heart Of Silence)』は、後にジョンの後釜としてRHCPに加入するジョシュ・クリングホッファーとの共同作業で、シンセサイザーやアナログ機器を用いた実験を繰り広げたりと、作品ごとのテーマが設定されていたことは、アメリカの『TAPE OP』誌のインタヴュー記事において、本人と当該作のエンジニアであるライアン・ヒューイットの口から語られている。

そうしたジョンのアナログ・レコーディング経験を総括した作品が、スタジオそのものをひとつの楽器として捉えて制作された2009年のアルバム『ジ・エンピリアン(The Empyrean)』だ。48トラックのアナログ・レコーダー2台を用いて録音したこの作品は、テープの切り貼りやシンセサイザーをはじめとするアナログ機材で音を加工しながら、現代的なエレクトロニック・ミュージックのサイケデリックな音響やサウンド・テクスチャーの発想を活かしたサイケデリック・ロックを高い完成度で結実させた傑作といえる一枚。そして、この作品でアナログ・レコーディングでの学習に区切りが付いたからこそ、その後の彼はセルフ・エンジニアリングによるデジタル・レコーディングへと劇的な転換を図ったのだろう。昨年リリースされたEP『レター・レファー(Letur-Lefr)』とアルバム『PBX・ファニキュラー・インタグリオ・ゾーン(PBX Funicular Intaglio Zone)』、そして、今回のEP『アウトサイズ(Outsides)』は彼がエレクトロニック・ミュージックやDTMの手法や発想を修得する過程で生み出された習作だ。

エイフェックス・ツインやオウテカのプロセッシングからインスピレーションを得たり、アシッド・ハウスやドラムンベースの荒削りな部分を補うように耳を傾けてみたり、はたまた、ブレイクコアを代表するアーティストであるヴェネチアン・スネアズことアーロン・ファンクとのセッションを数百時間以上重ねたりすることで刺激された創作意欲は恐ろしい速さで彼にとっての未知なる領域を開拓している。サンプラーやドラムマシン、シーケンサーを複数台同時に走らせ、エレクトロニカ・アーティスト御用達のトラッカー・ソフト、Renoiseを駆使しながら、ロック・バンドの曲作りやレコーディングとは異なるエレクトロニック・ミュージックの発想や制作アプローチを無邪気に学ぶ彼は、しかも、既存の音楽フォーマットに当てはまる、あるいはリスナーを意識した整然とした作品を作るつもりは全くないようだ。というよりも、『レター・レファー』以降の作品から感じられる収まりの悪さは、むしろ、積極的にはみ出してゆくことで何かを得ようという彼の意志の現れと考えるべきだろう。

本作『アウトサイズ』を幕開ける10分超の長尺曲"Same"にしても、形式的にはブレイクビーツとギターソロを組み合わせた楽曲であるが、彼が曲中で延々と弾きまくるギターはロックのクリシェや手癖から脱却した奏法を模索するべく運指の実験をしているように聞こえるし、リズム・トラックもギターに寄り添うように細かくパターンを変化させており、彼なりの意図があって、制作に相当な時間と労力をかけている。そして、2曲めの"ブレシアックBreathiac"と3曲めの"シェルフ(Shelf)"はともにオーケストラのサンプル・フレーズを用いた連作と思われる楽曲。ドラム・マシーンやイクレディブル・ボンゴ・バンド"アパッチ(Apache)"ほかのドラム・サンプル、アシッド・シークエンス、デルタ・ブルースを思わせるギターや歌の断片などをヒップホップでいうところのメガミックス形式で繋いでおり、彼の意識はサウンドスケープの移ろいに注がれているように思われる。そして、これら3曲ではプリセットを安易に用いるのではなく、モジュラー・シンセサイザーなどを通すことで丁寧に加工されていて、冒頭で述べた通り、この作品においても彼は一聴してジョン・フルシアンテのものであることがわかる独自のサウンド・キャラクターを追求していることは明かだ。

ただ、問題なのは、筆者のように楽器演奏や機材に明るくないリスナーにとって、それぞれの楽曲で彼が設定したテーマや意図が把握しづらい点にある。さらにリスナーを意識して作品制作を行うこともなく、また、表立ってインタヴューに応えるつもりもない彼の現在のスタンスを考えると、「『レター・レファー』以降の作品は仰々しいオナニーである」という批判は致し方ないだろう。しかし、その一方で制作意図が掴めず、どうにもすっきりしない部分を想像し、補いながら楽しむことができれば、この作品には尽きない魅力があるだろうし、アナログ・レコーディングでの試行錯誤を経て、完成度の高い『ジ・エンピリアン』にたどり着いたように、この先、新たな高みが彼を待っているとしたら、『レター・レファー』以降の習作はその過程を読み解くヒントになるのではないだろうか。そんな推理を働かせつつ、ジョン・フルシアンテの音楽世界は依然としてミステリアスなままだ。

文:小野田雄

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE