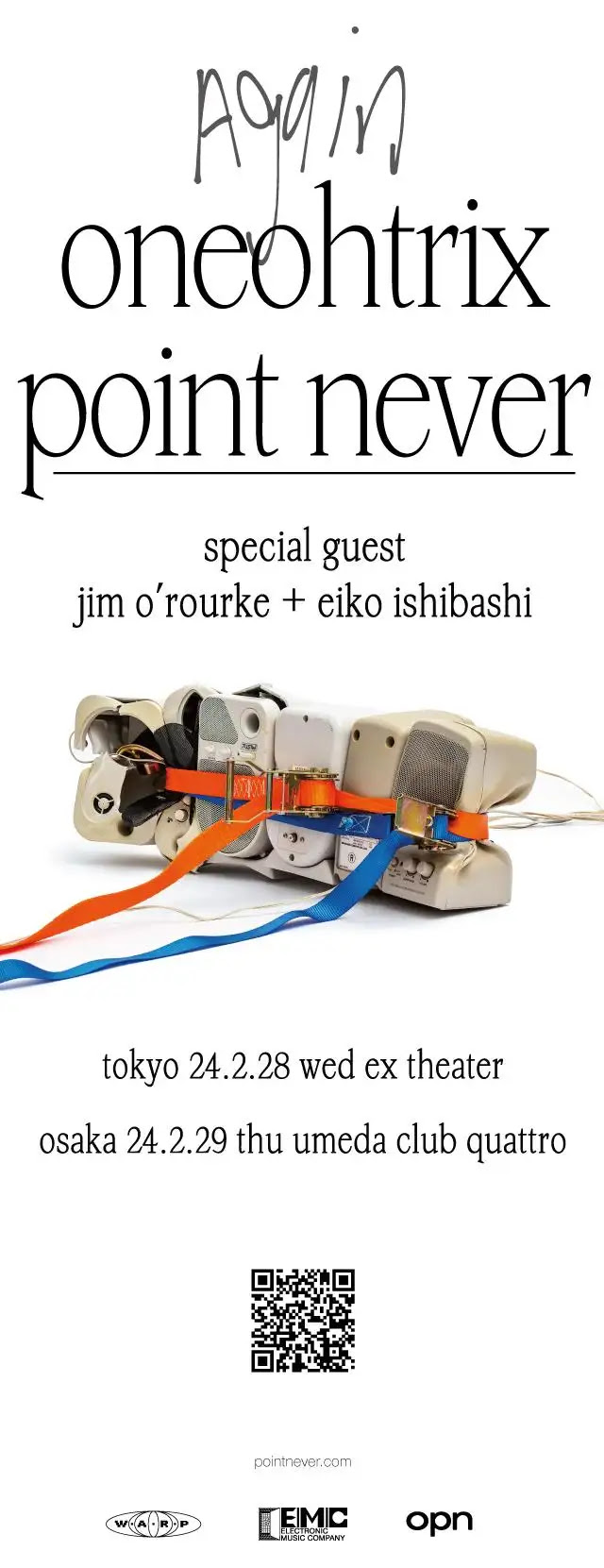

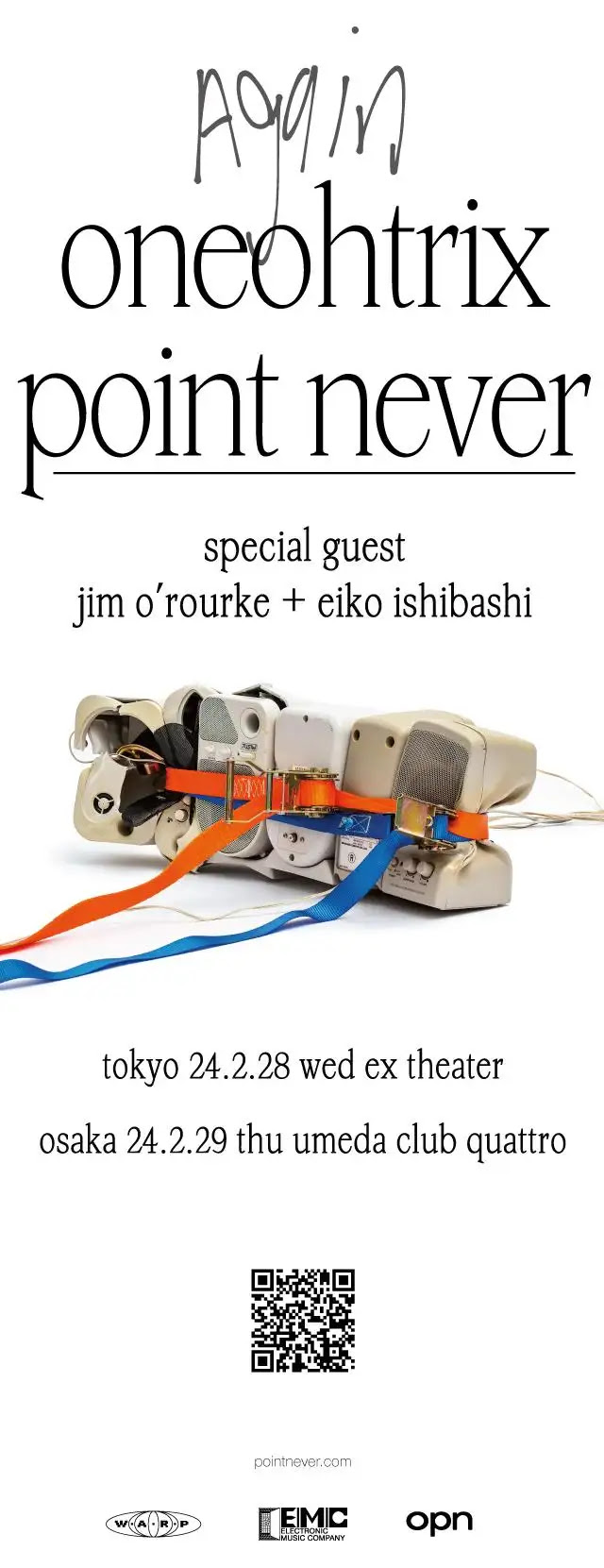

ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの来日までいよいよ1か月。ジム・オルーク&石橋英子の出演も楽しみな公演ですが、ここへ来てさらに嬉しいお知らせです。最新作『Again』がカセットテープにてリリースされます。フィジカル限定のボーナストラックもあり。これはTOWER VINYL SHIBUYAのリニューアルを記念した企画で、同店(と来日公演会場)のみでしか買えません。この機を逃さないように!

なお紙エレ最新号にはOPNのインタヴューを掲載しています。来日に向け予習しておきましょう。

来日まであと1ヶ月!

最新アルバム『Again』が超限定カセットで登場!

待望のジャパンツアーとTOWER VINYL SHIBUYAリニューアルオープンを記念して

ライブ会場とTOWER VINYL SHIBUYAのみで

数量限定カセットテープの販売決定!

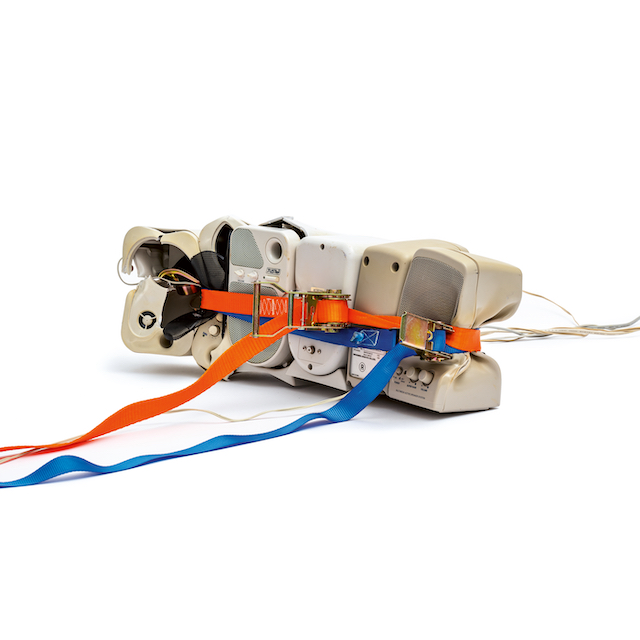

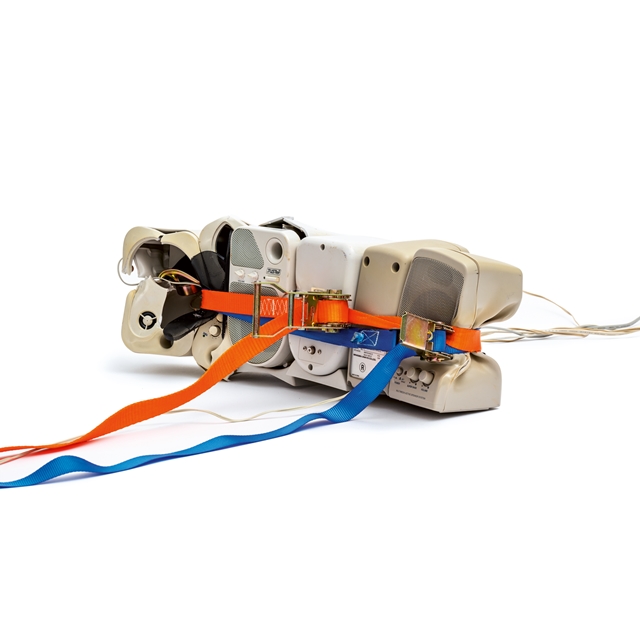

いよいよ来月、最新アルバム『Again』をひっさげた新たなライブセットをここ日本で世界初披露するワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(以下OPN)。ジャパンツアーには最新アルバムでも客演したジム・オルークが石橋英子と共にスペシャルゲストとして出演することも決定し、コーチェラ出演も発表されるなど話題が続く中、ジャパンツアーとTOWER VINYL SHIBUYAのリニューアルオープンを記念して、最新アルバム『Again』の数量限定カセットテープが、ライブ会場とTOWER VINYL SHIBUYA(タワーレコード渋谷店6F)のみで発売決定! こちらのカセットテープにはフィジカルフォーマット限定のボーナストラック「My Dream Dungeon Makeover」が収録されている。

ONEOHTRIX POINT NEVER『Again』数量限定カセットテープ

※タワーレコードではTOWER VINYL SHIBUYA(渋谷店6F)のみの販売となります。

※予約不可(店頭・電話・ネットからの予約は一切できませんのでご了承下さい)

※販売開始日:2024年2月29日(木)のリニューアルオープン日より

※商品の購入はお一人様1個までとさせて頂きます。

https://tower.jp/article/news/2024/01/29/ta001

ONEOHTRIX POINT NEVER

special guest: JIM O'ROURKE + EIKO ISHIBASHI

[東京]

公演日:2024年2月28日(水)

会場:EX THEATER

OPEN:18:00 / START:19:00

TICKET:前売 1階スタンディング¥8,000(税込) / 2階指定席¥8,000(税込)

※別途1ドリンク代 ※未就学児童入場不可

INFO:BEATINK www.beatink.com / E-mail: info@beatink.com

[Tickets]

● イープラス [https://eplus.jp/opn2024/]

● ローソンチケット [http://l-tike.com/opn/]

● BEATINK (ZAIKO) [https://beatink.zaiko.io/e/opn2024tokyo]

[大阪]

公演日:2024年2月29日(木)

会場:梅田CLUB QUATTRO

OPEN:18:00 / START:19:00

チケット料金:前売¥8,000(税込)(オールスタンディング)

※別途1ドリンク代 ※未就学児童入場不可

INFO:SMASH WEST https://smash-jpn.com

[Tickets]

● イープラス [https://eplus.jp/opn2024/]

● ローソンチケット [http://l-tike.com/opn/]

● ぴあ 【Pコード】254-196

● BEATINK (ZAIKO) [https://beatink.zaiko.io/e/opn2024osaka]

公演詳細 >>> https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13709

企画・制作 BEATINK www.beatink.com

INFO BEATINK www.beatink.com / E-mail: info@beatink.com

label: Warp Records / Beat Records

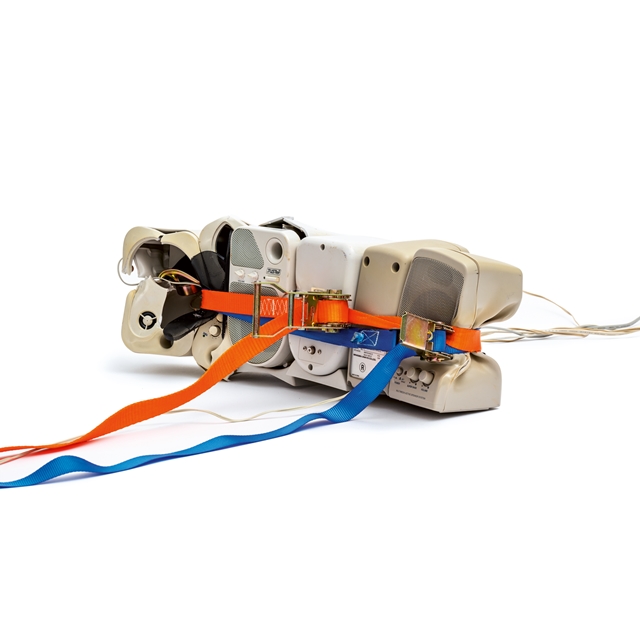

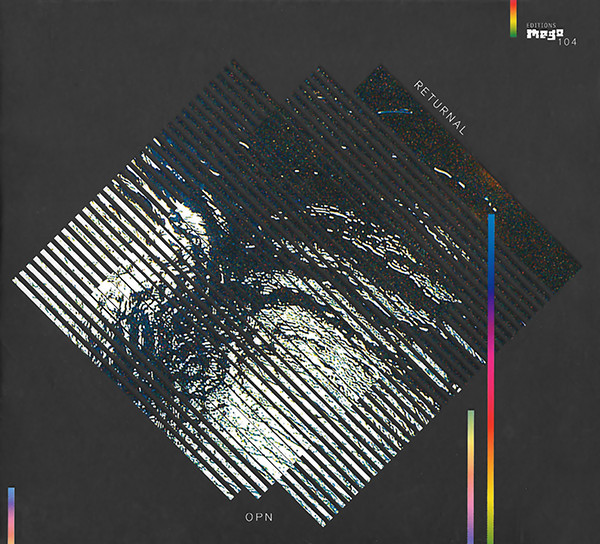

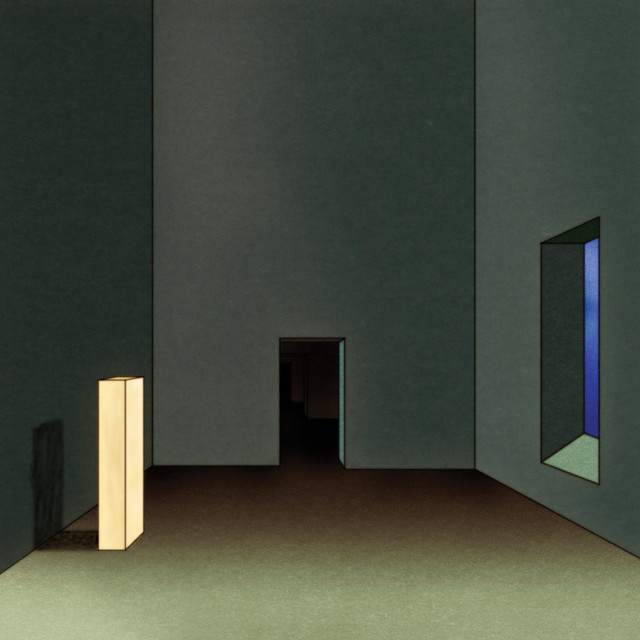

artist: Oneohtrix Point Never (ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー)

title: Again (アゲイン)

release: 2023.9.29 (FRI)

商品ページ:

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13613

Tracklist:

01. Elseware

02. Again

03. World Outside

04. Krumville

05. Locrian Midwest

06. Plastic Antique

07. Gray Subviolet

08. The Body Trail

09. Nightmare Paint

10. Memories Of Music

11. On An Axis

12. Ubiquity Road

13. A Barely Lit Path

14. My Dream Dungeon Makeover (Bonus Track)

国内盤CD+Tシャツ

限定盤LP+Tシャツ

通常盤LP

限定盤LP