MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

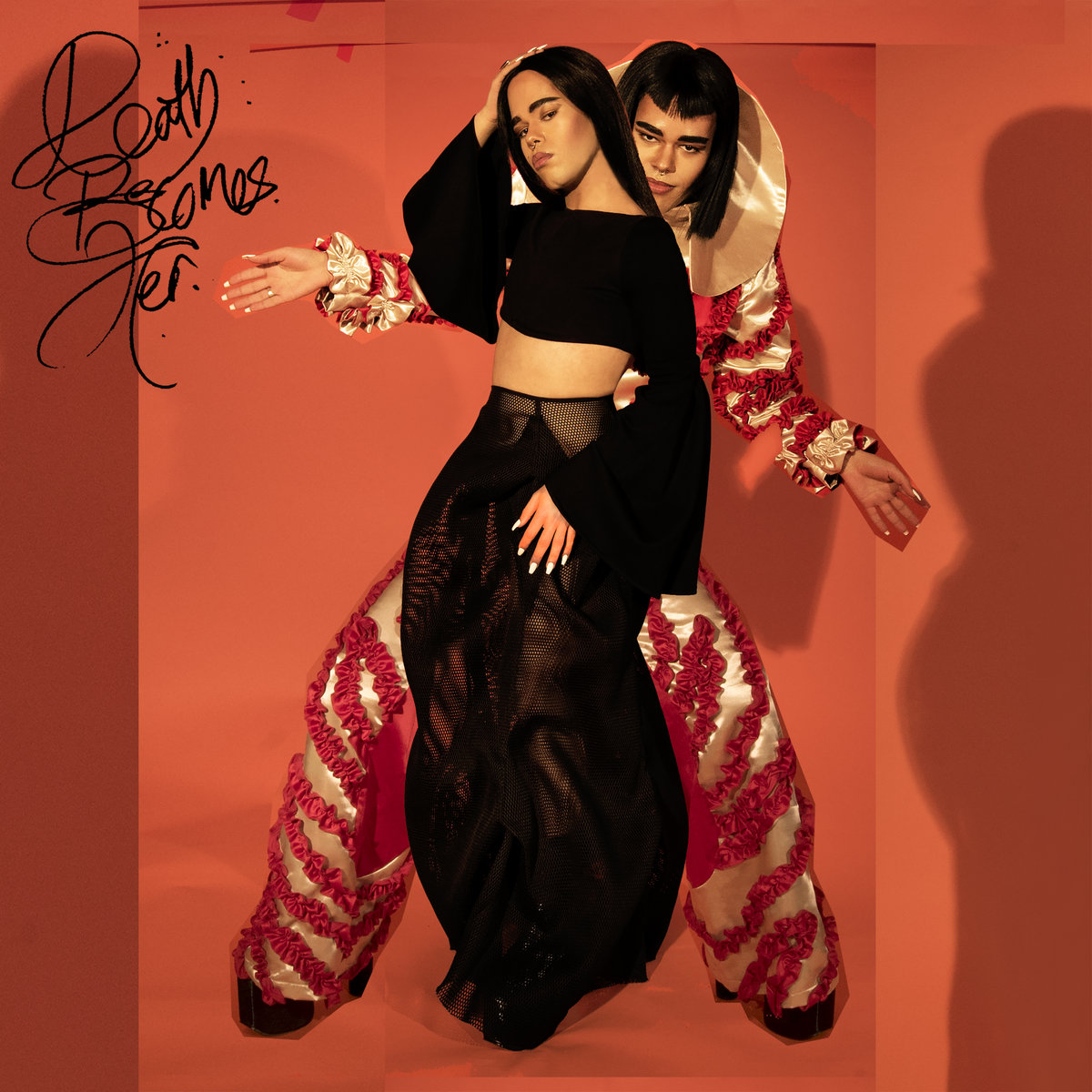

Home > Reviews > Album Reviews > Angel-Ho- Death Becomes Her

『Death Becomes Her』は南アフリカ共和国ケープタウンを拠点に活動するアーティスト、エンジェル・ホのキャリア通算2枚目のアルバムである。2017年に自身も設立に関わったレーベル/共同体である〈NON〉から1枚目の『Red Devil』を、そして今作はロンドンの〈Hyperdub〉からのリリースとなった。

ここで時間を2015年に巻き戻す。当時21歳だったアンジェロ・アントニオ・ヴァレリオは、植民地主義の爪痕や人種主義がアパルトヘイト後も色濃く残る南アフリカの政治に憤りを感じながら、ケープタウン大学でファイン・アートを専攻していた。『FADER』による当時のインタヴューによれば、同学部の自学年で、有色人種は彼しかいなかったという。ヴァレリオは、この年に実施された同校のキャンパスに建っていた植民地主義の象徴であるセシル・ローズの銅像を撤廃する運動などにも参加している。

彼の創造力はローカルにとどまることなく、サイバースペースへとトランスコーディングされ、アメリカ合衆国リッチモンドのチーノ・アモービとフェイスブックで知り合い、ロンドンのアーティスト、キシとも出会う。人種、政治、ジェンダー、ディアスポラなどのトピックで共振した彼らは、2015年に〈NON〉を始動させる。

ヴァレリオは幼い頃からのあだ名である「Angel-Ho」を自身に冠し、エンジェル・ホとしてデビューEP「Ascension」をラビットのレーベル〈Halcyon Vale〉と〈NON〉の共同リリースとして発表。このEPはアルカがマスタリングを担当している。ぶつ切りにされた多種多様な事物の音が、波形をねじ曲げられたパーカッションやシンセサイザーとリズムを構築するミュータント・サウンドが反響を呼んだ。グライムのウェイトレスな感覚を暴力的に発展させた前述のラビット、『Xen』(2014)以降のアルカ、インターネットの暗黒面をサーヴェイする M.E.S.H らのダーク・ベースミュージックらと共振しつつ、2015年の音を作り出していたといえるだろう。

2017年、アルバム『Red Devil』を〈NON〉から発表。「Ascension」の流れを汲みつつ、南アフリカが生んだダンス・ミュージックであるゴムのような、低重心ファンクネスを内包する形で独自のテクスチャーを編み出している。この間、エンジェル・ホは「彼」から「彼女」になっている。2018年には同じく南アフリカ拠点のクイアラップ・ユニット、フェイカ(FAKA)の“Queenie”のプロダクションを手がけた。

そして2019年、自身の声で歌うことによって生まれたのが今作『Death Becomes Her』である。「VICE」のインタヴューによれば、タイトルが物語るように、ここに様々な「死」が交差している。「ポップの死、アイデンティティの死、政治の死、すべての死。私の音楽はポップとそれらの出会い」であると彼女はいう。そして、それは「大きな葬式」であるとも。

ゲイの男性から、トランス・ウーマンへの変化。リズムからメロディを主軸にした音楽的変化(本人は「Ascenssion」はサウンド的には自身の分岐点だったとも述べている)。「死」を「A」が「非A」へと変化するミューテーションのプロセスと捉えるならば、このアルバムはその結実だともいえるだろう。

たしかに『Death Becomes Her』において、声は重要な要素である。クリス・ケッツ(Chris Kets)のディレクションによって制作され、アルバムに先立って公開された“Pose”のヴィデオでは、『エヴァンゲリオン』のクリップをコラージュした映像で、ガイカとボンによってプロデュースされたゴシックなベース・トラックでラップをする。ここで煽られた期待通りにアルバム冒頭の“Business”では、スロー・テンポなリズムに、ダブやエコー、波形をハックされた彼女自身の声のコーラス上でエンジェル・ホが歌う。アメリカのシンガー、Kリズをフィーチャーしたポップ・ダンスホール“Like a Girl”、ケープタウンの Qweezy と放つ声帯ノイズのトンネル“Good Friday Daddy”、同じく地元のラッパー、K-$と歌う淡いアーバンなR&B、“Baby Tee”。

アンダーグラウンド・ダンスミュージックの作り手が、このようなダイナミックな変化の渦中で歌うのは、愛について、セックスについて、そしてトランスとして生きることについて、などである。「DAZED」のインタヴューにおいて、「トランスであることは、そうであることによる苦難を体験することを必ずしも意味しない。人生とは驚きとともに経験するもの」と、エンジェル・ホは答えている。声という身体/アイデンティティのフィルターは、彼女のマニフェストを加速させる。さらには苦痛を想定外の驚きをもってして中和し、ポップネスへと転換する装置として機能しているようだ。

今作においてトラックそのものもかなりの強度を持っている。 “Drama”はトラップ、ゴム、トライバルの中間項を見事に射抜いたリズム・トラックであり、“Jacomina”はスラップするベース・ラインが跳ね回る生ドラムスやパーカッションの分子と接合し、極めてファンキーにグルーヴする。 “Cupid”では1分間の間に、光沢感のあるシンセとノイズが音の真空地帯を生む。彼女は音においてもトランスであること、つまり横断的かつダイナミックであることをやめてはいない。

『Death Becomes Her』は、南アフリカのルポルタージュでも、アパルトヘイト以降の政治や人種主義との闘争でもなく、パーソナルであることをトラックと声で突き詰めて表現したアルバムである。そこで歌われるのは、アモービ『PARADISO』(2017)におけるポスト・アポカリプスでも、キシ『7 Directions』(2019)のアフロ・コスモロジーでもなく、現在に濃縮されたエンジェル・ホの「生」そのものだ。ポップでファンキーでケオティックなサウンドによってアルバムの統一感は希薄に映るかもしれない。けれども、彼女の言葉にあるように「驚き」に満ち触れた人生に、そんなものはハナから必要ないのだろう。

髙橋勇人

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE