MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Horatio Luna- Yes Doctor

昨年末にアルバム『フルイド・モーション』をリリースしたばかりの30/70だが、それ以降はメンバーのソロ活動や別プロジェクトがはじまっていて、ドラマーのジギー・ツァイトガイストはツァイトガイスト・フリーダム・エナジー・エクスチェンジの新作をリリースし、サックスのジョシュ・ケリーはJKグループという新しいバンドでアルバムを発表している。一方、ベーシストのホレイショ・ルナことヘンリー・ヒックスもソロ・アルバムの『イエス・ドクター』を出すと同時に、フォシェというユニットと一緒に『ナイス・トゥ・ミーチャ』を作るなど精力的に動いている。

ホレイショは30/70のコア・メンバーのベーシストで、ジギー・ツァイトガイストと共に彼らの有機的でヴァイタルなリズムを司ってきた。ビート的に見ると、30/70にはジャズ、ファンク、ヒップホップ、ハウス、ブロークンビーツなどが混じり合っているのだが、そうした要素を繋ぐにはホレイショのエレキ・ベースを欠くことはできない。そして彼のベースはおとなしくリズムやグルーヴをキープするだけでなく、ときにギターのように雄弁にソロやインプロヴィゼイションを展開し、サイド・ギターがリズム楽器の役割を果たすということも少なくない。古くはジャコ・パストリアスを彷彿とさせ、現在であればサンダーキャットやスクエアプッシャーのようなタイプのベーシストの彼は、ジャズやファンクという領域を飛び越えるフットワークの軽さも持っている。さらに彼はビートメイカー/リミキサーとしても活動していて、そうした点ではマーク・ド・クライヴ・ローなどに近い立ち位置とも言える。

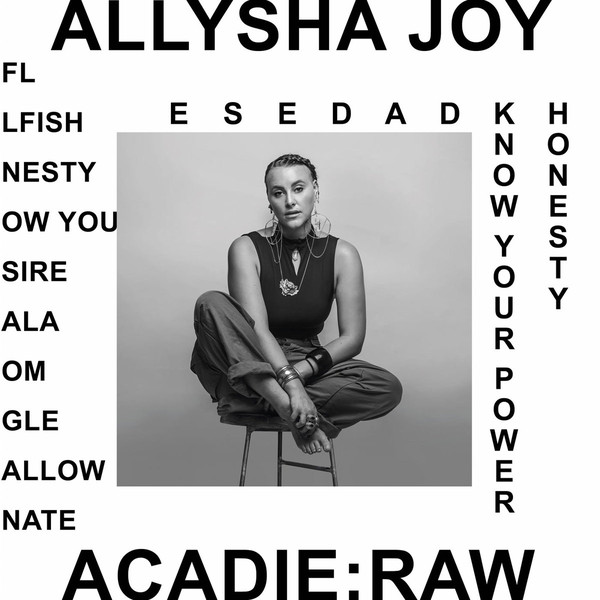

ホレイショ・ルナはこれまでオーストラリアの地元メルボルンのレーベルである〈ワックス・ミュージアム〉から、『ローカル・ハニー』(2017年)というミニ・アルバムをリリースしている。30/70がジャズ・ファンクとネオ・ソウルの中間的な方向性で、アリーシャ・ジョイのヴォーカルを持ち味のひとつに打ち出しているのに対し、この『ローカル・ハニー』はよりクラブ・ミュージック的な方向性を持つインスト・トラック集で、ハウス、テクノ、ビートダウンなどを咀嚼したサウンドとなっていた。〈リズム・セクション・インターナショナル〉におけるヘンリー・ウー(カマール・ウィリアムズ)あたりに非常に近いサウンドで、そうした方面からホレイショの音楽に触れたファンも多いだろう。

ほかにも数枚のシングルやリミックス集をリリースし、ジャイルス・ピーターソンによるオーストラリア産アーティストを集めたコンピ『サニー・サイド・アップ』(2019年)にも、ツァイトガイスト・フリーダム・エナジー・エクスチェンジ、アリーシャ・ジョイと並んで楽曲提供をおこなった。そして今年に入って、ファースト・アルバムとなる『イエス・ドクター』を〈ワックス・ミュージアム〉と同じくメルボルンの新興レーベルの〈ラ・セイプ〉からリリースした。

参加するミュージシャンは30/70のメンバーではなく、ソロ・アルバムもリリースしているフィル・ストラウド(ドラムス)、これまでホレイショのシングルやリミックスに参加してきたデュフレーヌ(シンセサイザー)、アイキー(ギター)を軸に、ゲスト・プレイヤーでセットゥン(ギター)、マンゴ(キーボード)、スローン・ボーイ(ヴォイス)などがフィーチャーされる。フィルとデュフレーヌはそれぞれ『サニー・サイド・アップ』にも楽曲提供をおこない、またホレイショはこの中の何名かとイースト・コースト・コレクティヴというユニットも結成して楽曲リリースをおこなっているが、彼らはメルボルン、シドニー、ブリスベンなどオーストラリア東海岸の主にクラブ~エレクトロニック・サウンド方面で活動する人たちだ。『イエス・ドクター』リリース後にはこのバンドでライヴ・パフォーマンスもおこなっていて、現在のホレイショの主軸プロジェクトと言えるだろう。

モー・カラーズやレジナルド・オマス・マモード4世などに通じる、スモーキーなダブとヒップホップが結びついた “サム・ライク・イット・ホット” にはじまり、ホレイショの本領は続くタイトル曲 “イエス・ドクター” で全開となる。粗削りなジャズ・ファンクとディープ・ハウス~ブロークンビーツが一体化したようなこのナンバーは、地響きを立てるホレイショのベース、デュフレーヌのコズミックなシンセ、フィル・ストラウドのトライバルなパーカッションによって漆黒のグルーヴを作り出していく。ユセフ・カマールの名作『ブラック・フォーカス』(2016年)を彷彿とさせるような世界を持つ曲だ。

ホレイショ自身の言葉によると、いろいろな音楽が融合する彼の中でも、『イエス・ドクター』は特にハウスにフォーカスしたアルバムとのことで、“ルナ・ランディング” のしなやかなハウス・ビートと律動的なベース・ランニングの融合が彼の理想とするものだろう。ゴリゴリとしたベース・ラインを刻む “バブリー” にしても、見事にダンス・ミュージックとしてのグルーヴを持続しつつも、そこにベーシストとしてのスキルを遺憾なく発揮しているところがホラシオの魅力と言える。エキゾティックなラテン・テイストの “ゴールデン” は、やはりモー・カラーズのように民族音楽的な趣味が伺え、パーカッシヴなビートとダンス・グルーヴが眩暈のように交錯していく。ボッサ・リズムが哀愁を誘う “ノーザン・ビーチズ” ではキーボードと一緒にベース・ソロが展開され、夕暮れどきのバレアリックな風景を生む。深みのある音色のピアノを配した “ブランズウィック・マッシヴ” は人力ブロークンビーツ的な楽曲で、同曲のパート2では強烈なダブ・ヴァージョンへと転じるなど、ジョー・アーモン・ジョーンズらサウス・ロンドンのアーティストたちにも繋がるようなところも見せる。

もう一枚の『ナイス・トゥ・ミーチャ』のほうは、ジギ・ブラウ(キーボード、シンセサイザー)、マイク・ベントレイ(ドラムス)によるフォシェというユニットとの共演で、よりインプロヴィゼイションに重きを置いたジャム・セッション的な作品である。エクスペリメンタルなジャズ演奏を基調にポストロックなども交えた濃密な演奏を展開しており、不調和で急速なリズム・チェンジもあったりと、『イエス・ドクター』のようなハウスをはじめとしたダンス・サウンドとはまた異なるベクトルを持っている。3人の即興演奏のみで構成されて多重録音や編集は一切おこなっていないが、生まれてくるサウンドは極めてダビーでエフェクティヴであり、ホレイショの実験性が色濃く反映されたアルバムだ。30/70のアルバムと『イエス・ドクター』、そして『ナイス・トゥ・ミーチャ』はそれぞれ異なる性質のものであるが、そうした幅広い音楽性やいろいろなタイプの演奏もこなす技量をホレイショが持つことを見せてくれる。

小川充

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE