MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

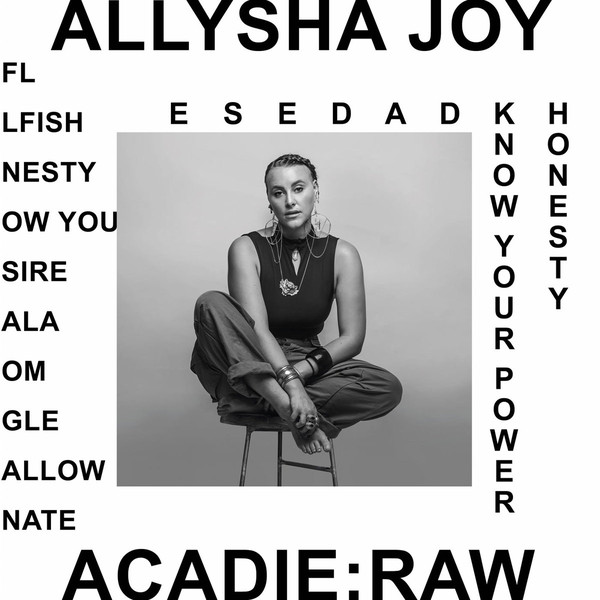

Home > Reviews > Album Reviews > Allysha Joy- Acadie : Raw

ハイエイタス・カイヨーテの登場を機に、ジャズやソウルなどとクラブ・サウンドのミクスチャー・バンドが注目を集めることが増えてきた。USのムーンチャイルドやスペース・キャプテン、UKのノヤ・ラオやトロープ、シンガポールのスティーヴ・マックイーンズ、ノルウェーのローヘイなどがそうしたバンドで、ジョーダン・ラカイやキングなども同じような傾向を持つアーティストと言える。同時にハイエイタス・カイヨーテの地元であるオーストラリアの音楽シーンにもスポットが集まるようになった。特にハイエイタス・カイヨーテを輩出したメルボルンはいろいろな音楽が盛んで、かつてはランス・ファーガソンが率いるバンブーズやカイリー・オールディストなどから、近年は30/70、レジャー・センター、エレクトリック・エンパイア、ミッドライフ、カクタス・チャンネル、ハーヴィー・サザーランド、アンドラス・フォックスなど注目のアーティストが続々と登場している。

この中でも30/70はポスト・ハイエイタス・カイヨーテの筆頭と呼ばれる10人組のグループで、2017年にファースト・アルバムの『エレヴェイト』をリリースしている。彼らはハイエイタス・カイヨーテに通じるオーガニックなバンド・サウンドを持つが、面白いのはリリース元がUKのサウス・ロンドンの〈リズム・セクション・インターナショナル〉だったことで、ロンドンの音楽シーンとメルボルンの音楽シーンの結びつきを示していたことだ。オーストラリアからロンドンに移住したジョーダン・ラカイも〈リズム・セクション・インターナショナル〉から作品を出したし、昨年末もハーヴィー・サザーランドの作品にヌビア・ガルシアやマンスール・ブラウンがフィーチャーされるなど、いろいろとアーティストたちの交流があるようだ。〈リズム・セクション・インターナショナル〉からのリリースということもあり、30/70はハイエイタス・カイヨーテに比べてさらにエレクトリックなクラブ・サウンドの側面も強かったのだが、その中心人物であるドラマーのジギー・ツァイトガイストは2018年初頭に『ツァイトガイスト・フリーダム・エナジー・エクスチェンジ』というソロ・アルバムもリリースした。こちらはエレクトリック・ジャズ/フュージョンにブロークンビーツなどのエッセンスを交えたもので、ディーゴ&カイディからフローティング・ポインツあたりへ繋がる作品だった。同じころに〈リズム・セクション・インターナショナル〉のコンピで『コンピレーション・フォー・ドミニカ』が出たのだが、そこに収録された“セルフィッシュ”という曲を歌っていたのがAJことアリーシャ・ジョイで、彼女もまた30/70の看板シンガーである。ちょうどハイエイタス・カイヨーテにおけるネイ・パームのような存在で、歌声やヴォーカル・スタイルにも似通ったところが見いだせるし、ファッション・センスもネイ同様になかなかのものだ。

そのアリーシャ・ジョイのソロ・アルバム『アケィディ:ロウ』がリリースされたが、今度のリリース元はマンチェスターの〈ゴンドワナ〉。〈ゴンドワナ〉と30/70及びアリーシャ・ジョイとの間にどのような関係があるのか不明だが、これもUKがメルボルンの音楽シーンを注視していることの表われのひとつだろう。また〈ゴンドワナ〉にとってはノヤ・ラオと並ぶようなアーティストという位置づけで、こうしたネオ・ソウル~フューチャー・ソウル方面をより強化していこうという意向がくみ取れる。『アケィディ:ロウ』は前述の“セルフィッシュ”のほか、2017年にシングルでリリースされた“FNFL”と“アカラ”という曲も収録する。演奏メンバーはドラムのジギー・ツァイトガイスト、ベースのヘンリー・ヒックス、サックスのジョシュ・ケリー、バック・コーラスのダニカ・スミスと、ほぼ30/70のメンバーがバックを務めている。従ってアリーシャ・ジョイのソウルフルな側面にスポットを当てた、30/70のもうひとつ別のアルバムと見ることもできる。アリーシャ自体はヴォーカルのほかに作詞・作曲とキーボード演奏をおこなっており、特にエレピの演奏が歌声とともに本作の重要なポイントとなっている。

エレピにワードレス・ヴォイスを交えて始まる“FNFL”は、コズミックな質感を持つジャズ・ファンク~フュージョン系のトラックに、自在に動き回るヴォーカルという30/70直系のナンバー。リズム・チェンジを繰り返しながら最後はヒップホップ調のトラックへと変調する様はハイエイタス・カイヨーテと同様で、こうした先の読めない展開や即興性を有したパフォーマンスが彼らの魅力でもある。“セルフィッシュ”や“オネスティ”はメロウネスとブラック・フィーリングに満ちたナンバーで、陰影に満ちたエレピとソウルフルな歌声のコンビネーションはロイ・エアーズの諸作を彷彿とさせる。“スワロウ・ミー”もメロウでジャジーなソウル・ナンバーだが、バックのトラックはアフリカ色が強くて土着性に富む。アリーシャの作品にはスピリチュアル・ジャズとの近似性が感じられることもあるが、それの顕著な一曲だろう。“ノウ・ユア・パワー”はアルバムの中でもっともジャズ色が強く、前半の変拍子から後半のジャズ・ファンクへと変調するが、この展開はエディ・ラスの“シー・ザ・ライト”を思い起こさせるようだ。“アカラ”はスロー・バラードで、幻想的で浮遊感たっぷりのエレピが存分にフィーチャーされる。ダンサブルな曲だけでなく、こうした美しいナンバーをじっくりと聴かせるあたりはムーンチャイルドにも匹敵するものだ。楽器のアンサンブルという点では、サックスとドラム、ベースのコンビネーションで徐々に形を作っていく“ドゥーム”は、30/70のジャズ・バンドとしての力量が見事に反映されている。“イーグル”は歌というよりもポエトリー・リーディングのようなパフォーマンスで、“オネスティ”にもスポークン・ワード的なパートが登場する。実際のところアリーシャはシンガー/ポエットという立ち位置のようだ。ジャズとソウルのブレンド具合、ポエトリー・リーディングを駆使したヴォーカル・スタイル、そしてロイ・エアーズやエディ・ラスなどに通じる音像を見ていると、アリーシャはフューチャー・ソウルとかネオ・ソウル、またはブロークンビーツなどよりも、むしろ知らず知らずのうちにアシッド・ジャズ的なところを受け継いで、それをいまの時代のサウンドとして変換しているアーティストと言えるのかもしれない。

小川充

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE