MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

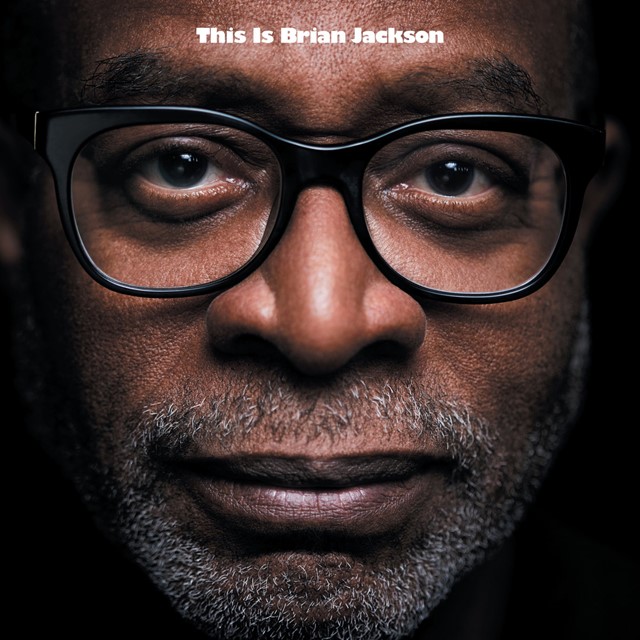

Home > Reviews > Album Reviews > Brian Jackson- This Is Brian Jackson

ブライアン・ジャクソンは広く名の知られたアーティストとは言い難く、どちらかと言えば知る人ぞ知る玄人好みのアーティストである。1980年代はステーヴィー・ワンダー、ロイ・エアーズ、クール&ザ・ギャング、グエン・ガスリーなどのセッション・ミュージシャンとして活動していた時期もあったが、何と言っても1970年代におけるギル・スコット・ヘロンとの共演を忘れてはならないだろう。それは単なる共演ではなく楽曲制作を含めたコラボレーションで、1970年ごろから1980年にいたるおよそ10年間に渡って親密なパートナーシップを築いた。

ふたりはリンカーン大学時代からの親友で(年齢はブライアンのほうが4才下だった)、ともに母子家庭に育ったこともあって兄弟のような絆に結ばれていた。もともと詩人であったギル・スコット・ヘロンの朗読に、鍵盤奏者兼フルート奏者のブライアン・ジャクソンが音楽をつける形でコラボははじまり、『ピーセズ・オブ・ア・マン』(1971年)や『フリー・ウィル』(1972年)など名作が生み出されていく。ギル・スコット・ヘロンの音楽監督的な役割を担ったのがブライアン・ジャクソンだったわけだが、その後このコラボは両者の双頭バンドへと発展し、〈ストラタ・イースト〉からリリースされた『ウィンター・イン・アメリカ』(1974年)はじめ、『ザ・ファースト・ミニッツ・オブ・ア・ニュー・デイ』(1975年)、『フロム・サウス・アフリカ・トゥ・サウス・キャロライナ』(1975年)などを発表。レコード会社に対してふたりの双頭バンドとして名を売り出そうと持ち掛けたのはギル・スコット・ヘロンで、一般的にはギル・スコット・ヘロンの名前が突出したイメージのこの双頭バンドだが(ザ・ミッドナイト・バンドと名乗っていた時期もある)、『イッツ・ユア・ワールド』(1976年)や『ブリッジズ』(1977年)のアルバム・ジャケットにあるように、両者が対等な立場で参画していたプロジェクトであった。

しかし、時代が進む中でよりブルースを志向していったギル・スコット・ヘロンに対し、ブライアン・ジャクソンはジャズに根差したサウンドを志向していて、そうした中から両者の音楽性の相違が次第に広がっていった。『1980』を最後に双頭バンドは解散するも、ふたりの親交は変わりなく続き、機会があれば共演などもおこなっていった。1980~90年代は主にセッション・ミュージシャンとして裏方仕事の多かったブライアン・ジャクソンだが、彼が自身の初めてのソロ・アルバムとして発表した『ゴッタ・プレイ』(2000年)にもギル・スコット・ヘロンはゲスト参加している。

2011年にギル・スコット・ヘロンが他界して以降は、ラッパーの M1 とコラボしたアルバムがあるくらいであまり噂を聞かなかったブライアン・ジャクソンだが、エイドリアン・ヤングとア・トライブ・コールド・クエストのアリ・シャヒード・ムハマドが組んだプロジェクトの『ジャズ・イズ・デッド』(2020年)に、ロイ・エアーズ、ゲイリー・バーツ、アジムスらレジェンドたちと並んでゲスト参加して話題を呼ぶ。この企画はシリーズ化され、2021年にはブライアン・ジャクソンとの全面コラボ・アルバムもリリースされた。実はブライアン・ジャクソンとアリ・シャヒード・ムハマドのコラボはこれが初めてではなく、1994年にギル・スコット・ヘロンの『スピリッツ』というアルバムにブライアンとアリが参加したことがあり、そうした経緯が廻って『ジャズ・イズ・デッド』に繋がったという伏線もあったのだ。

そんなブライアン・ジャクソンにとって、『ディス・イズ・ブライアン・ジャクソン』は『ゴッタ・プレイ』以来22年ぶりのニュー・アルバムとなる。ただし、新録とは言っても楽曲自体は1976年に録音された『ブリッジズ』とほぼ同時期に作曲されたものである。当時ブライアンは『ブリッジズ』と並行してソロ・アルバムの構想を温めており、曲を書いてはデモ・テープに録音して準備を進めていたものの、結局その計画は頓挫してしまった。そして2018年ごろ、デモ・テープの存在を聞きつけたダニエル・コラス(インカーネーションズ、フェノメナル・ハンドクラップ・バンドなどで活動するミュージシャン/プロデューサー)がブライアンに数十年の時を経て完成させないかと提案し、ニューヨークにあるダニエルのスタジオでレコーディングがはじまった。

ダニエル・コラスのプロデュースのもと録音はスロー・ペースで徐々に進められ、ミュージシャンとして元ミッドナイト・バンドのヴィクター・ブラウン(ベース)はじめ、ビンキー・ブライス(ギター、ベース)などブライアンの旧知の仲間が集まった。一方でフェノメナル・ハンドクラップ・バンドのメンバーのジュリエット・スワンゴ(ヴォーカル)、モリカ・ハイドマン(ヴォーカル)ほか、ドメニカ・フォサッティ(フルート)、ムーサ・ファデラ(ドラムス)、カイト・サンチェス(ドラムス)などダニエル・コラスの人脈からもミュージシャンが集まった。ブライアン・ジャクソンはキーボードとフルート演奏のほか、過去はほとんど数えるほどしか披露していなかったリード・ヴォーカルにも全面的に取り組んでいる。

先行シングルにもなった “オール・トーク” は1970年代の香りが強いソウル・ジャズで、冒頭のフルートの音色をはじめギル・スコット・ヘロンとの名曲 “ザ・ボトル” を彷彿とさせる曲調。「もしこの21 世紀にブライアン・ジャクソンがこの1976年に作りはじめようとしたアルバムを完成したら、どんな作品になるのだろうか」というのがダニエル・コラスの最初の構想だったが、それを示すような曲である。もちろん、ヴィンテージなアナログ・シンセなど昔ながらの機材が使われているが、リズム・プロダクションなどを含めた録音には最新の設備も用いられ、そうした1970年代と2020年代が50年もの時の隔たりを経て融合した作品となっている。

セカンド・シングルの “リトル・オルファン・ボーイ” もギル・スコット・ヘロンとの全盛期を彷彿とさせるジャズ・ファンク。エレピとカッティング・ギターが生み出すグルーヴに溶け込むスキャット・ヴォーカルも見事である。ポエトリー・リーディングをフィーチャーした神秘的な “パス・トゥ・マコンド~ゾーズ・カインド・オブ・ブルー” には、シンセとフルートが混じり合ったサイケデリックなムードが香りたち、1970年代のサウンドと現在のクルアンビンとかテーム・インパラあたりを繋ぐような曲と言えそうだ。ほかにもアフロ・ビートを取り入れた “マミ・ワタ”、アフロ・レゲエ調の大らかなグルーヴを持つ “セ・セット・コメット”、抒情的なストリングスによるメロウなフィーリングのバラード曲 “ノマド” など、ヴィンテージ感覚が逆にいまの時代においては新鮮さを感じさせる楽曲が並ぶ。

小川充

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE